写给自己的线体简史

我们面对的是一场几乎没有胜算的战争,因为对手是自己。

开始的时候,我把这种画法叫做雕刻时光。

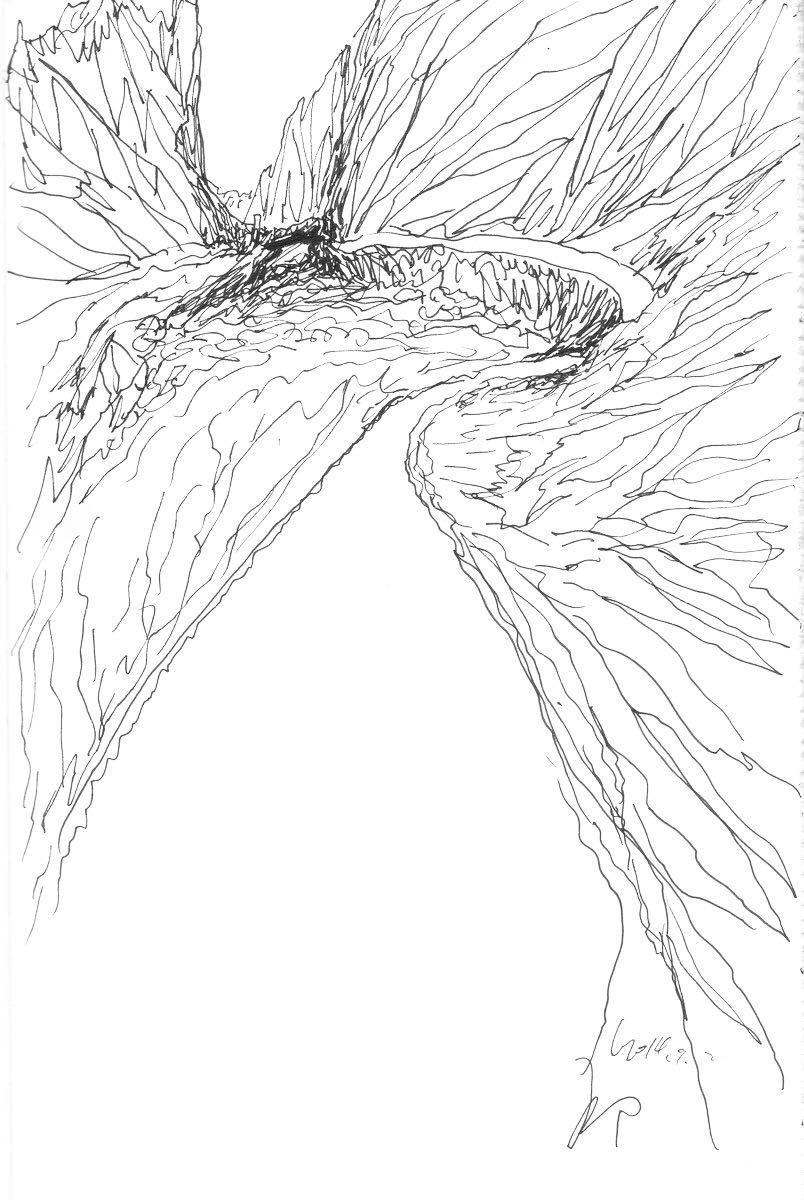

这个开始的源头要追溯到2014年的8月,当时参加一个叫寰行中国的品牌活动,从成都自驾到拉萨,一条绝美的川藏线。我从进入藏区不久就开始有了高原反应,路很险且长,颠簸而匆忙。为了转移注意力我开始画画,在头痛欲裂中我的线条逐渐进入癫狂,这是次奇妙的体验,喝醉一般画山、画路,发泄似的快感,感觉自己就是块烂泥,无论是高反让我的眼睛酸涩、后脑晃荡、抑或是山路崎岖中的人仰马翻,如高尔基的《海燕》中高喊的:让暴风雨来的更猛烈些吧!对,就是这种感觉,我扶不上墙,你也摔不烂我。

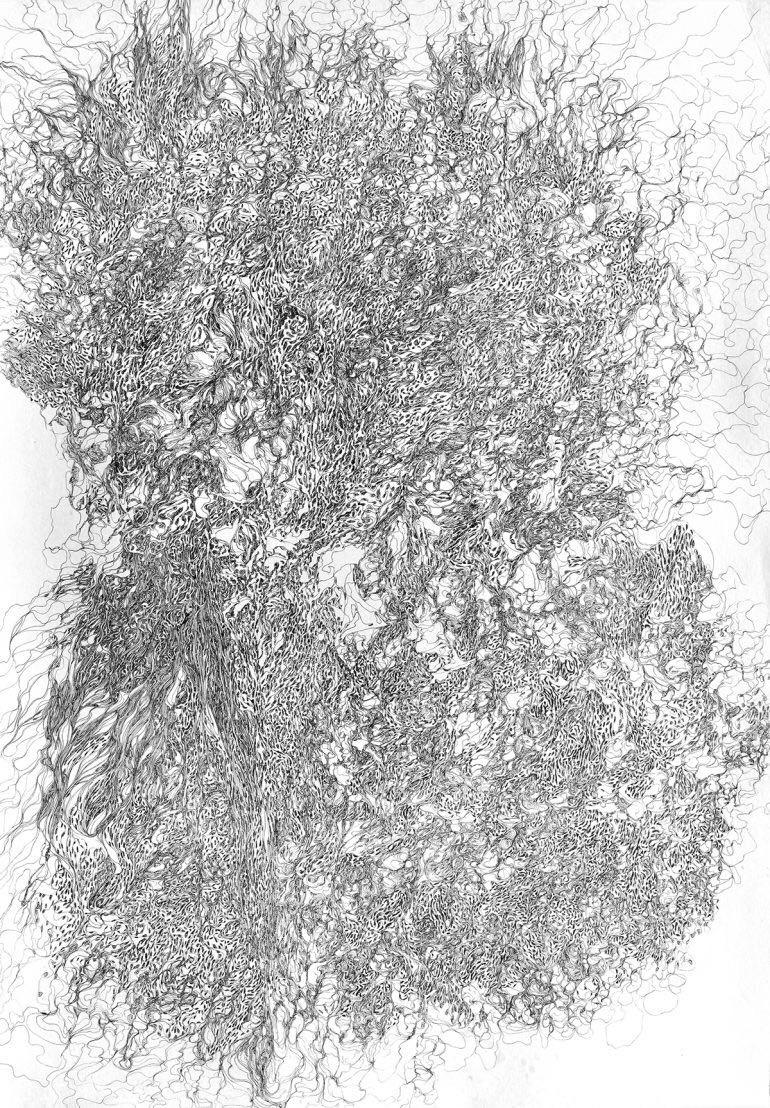

《川藏手稿3》

《川藏手稿3》

《川藏手稿5》

《川藏手稿5》

《川藏手稿6》

《川藏手稿6》

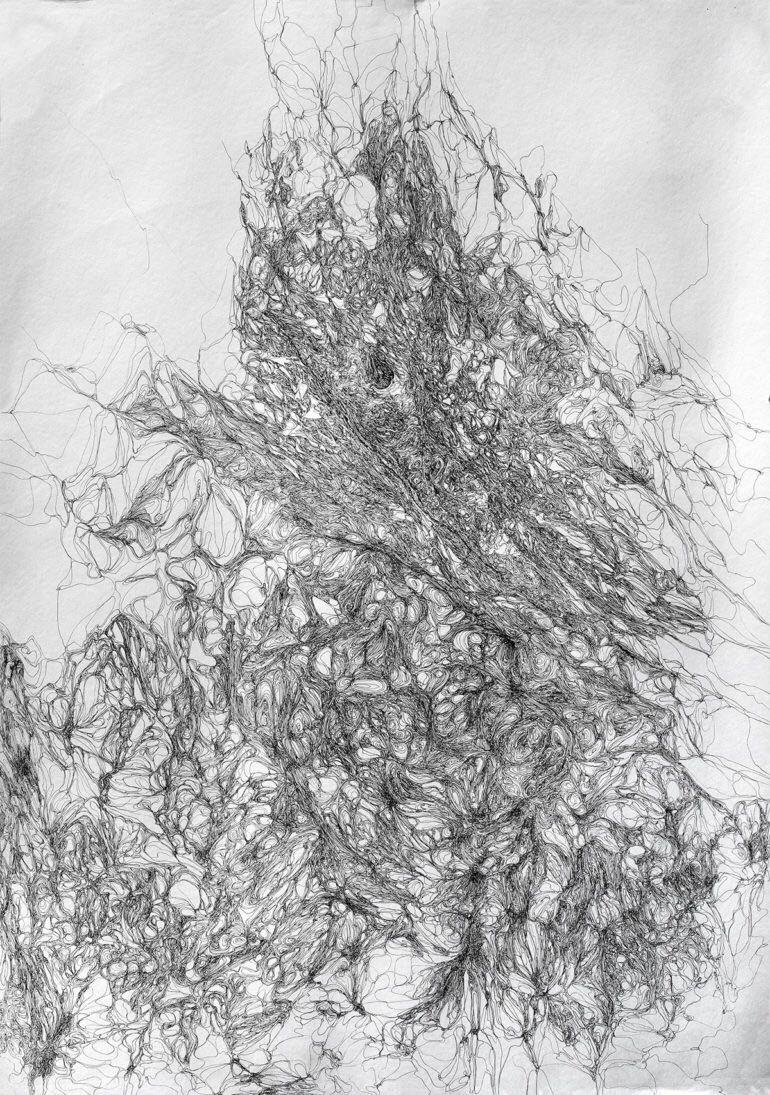

《川藏手稿8》

《川藏手稿8》

《川藏手稿9》

《川藏手稿9》

这种线条的画法是我从未经历的,以往的经验都是如何在自己精妙的控制下,使得线条更具表现力、不但精准,而且要有节奏和美感。这般失控中惊惶、暴虐的线条把我自己惊着了,事后我有些后怕,觉得身体上病了,影响了发挥,我把这些画深深藏起,不愿它示人。觉得它们又丑又凶,还有让人恐惧的狂躁之气,粗鲁和野蛮。

但人对自己的认识,总是通过时间的跨度来实现俯视这个视角,它让你一览无遗的看清自己内心的走向。我时常翻出自己的旧作细细观看,琢磨当时的心态与审美,那是一种长久不照镜子后忽然站到镜子前的雀跃与悸动,你由衷的感怀曾经有那样一个自己存在过,他与我现在是如此不同!

看自己的画,总会有看一段死去时间的错觉。像做了一场梦,梦已醒,画犹在,恍若隔世。事事朦胧,混沌煮沸了年月,才终见端倪,我一直不敢仔细去追问我与线条间的渊源,应该是我总觉得这事太大了,大到我这辈子都无法看清全貌。但我总要试着去触摸它,盲人摸象,摸到什么就以为是什么,其实是什么一点都不重要。因为很可能这是从未有过的东西,我以自己有限的经验去总结和定义它就会显得可笑。

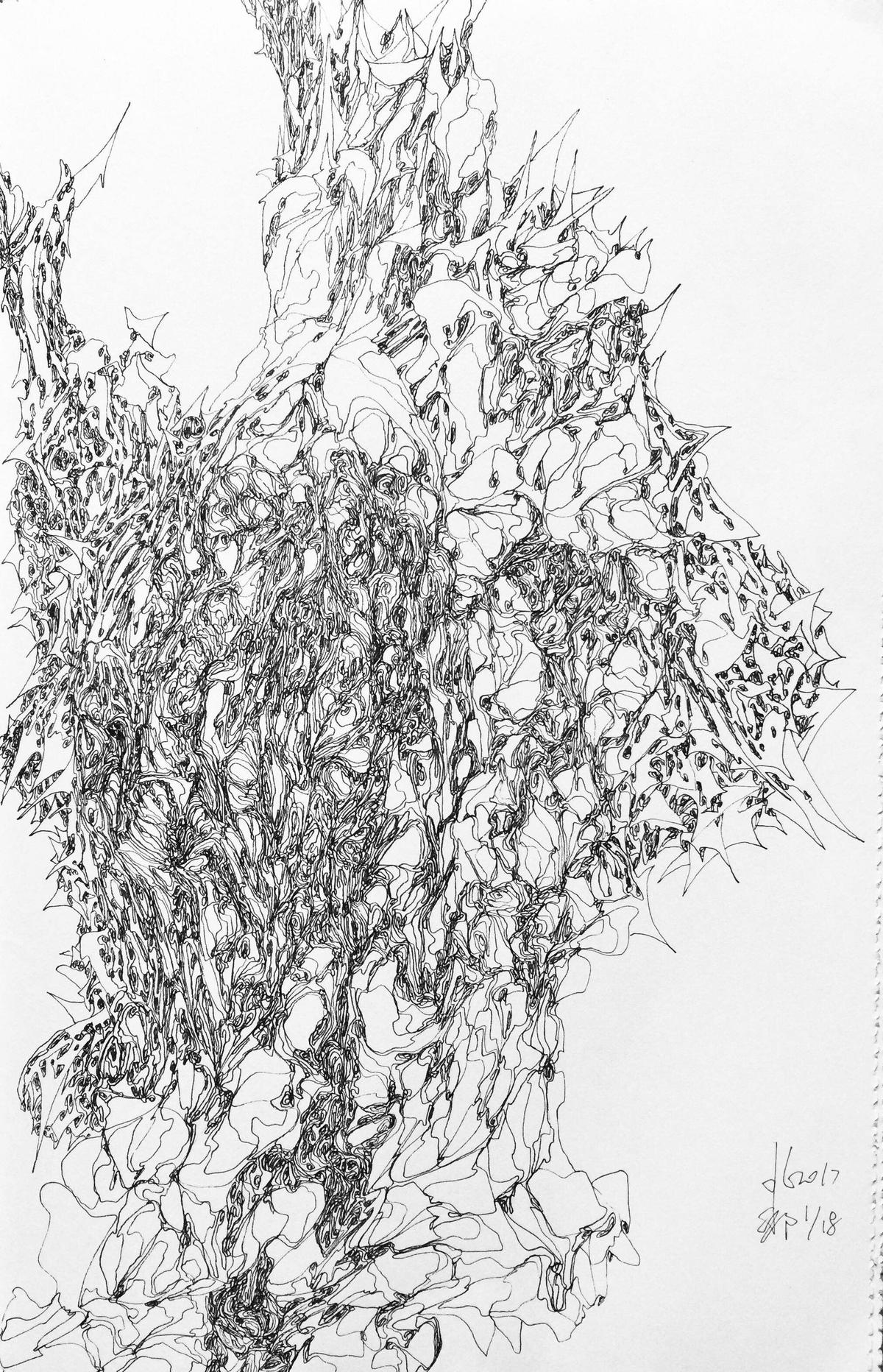

有了这个认识,我开始在手绘本上试图去找回当时惊心动魄的线条。但事与愿违,世事似乎总如此,你越是刻意去求什么,上天就一定不会马上给你。而是把它藏起来,我以为它还在那里,我只是回去找,但那里空空如也。再细思此事,我又如何真的能回得去呢?没人把它藏起,就是我回不去了这么简单。虽然想明白了,但心依然不甘,自此我的手绘本几乎就长在了身上,走哪带哪,在火车上、飞机上、汽车上...的确再没遇到川藏公路上的那种癫狂与肆意,但慢慢也捋出一些新意趣来。

这是个漫长的过程,从原本的短线画成了长线,开始对线条的无限延续性充满期待。有时我就是假设我一根线保持不断,一直画能画出什么?类似的问题和尝试在一次次的交叉、融合,随着这种偏爱的追加,我发现自己渐渐丧失了某种主控力,比如画画的手比画画的脑快,甚至有时眼睛都常常跟不上。如此奇妙中直冒胆气的感觉,使我有时会情不自禁想要咬一口自己的手。快速反应与生理反射的差别在于放不放开手,手一放开大脑就会发出各种咋呼:这怎么能这么画!这笔出格了!这条线好难看...我忍受着自己各种不适与鄙夷,时间久了就会让大脑的思维消失,时间的空洞感陡生,我一消失,时间就停止。

《糊涂日记2017/1/8》

《糊涂日记2017/1/8》

《糊涂日记2016/9/3》

《糊涂日记2016/9/3》

《糊涂日记2016/2/26》

《糊涂日记2016/2/26》

《糊涂日记2017/1/26》

《糊涂日记2017/1/26》

《糊涂日记2017/1/30》

《糊涂日记2017/1/30》

我爱上了这种失控状态下的感觉,如此畅快淋漓。每一次放开我都期待它的结局,因为我不知道那会是什么?

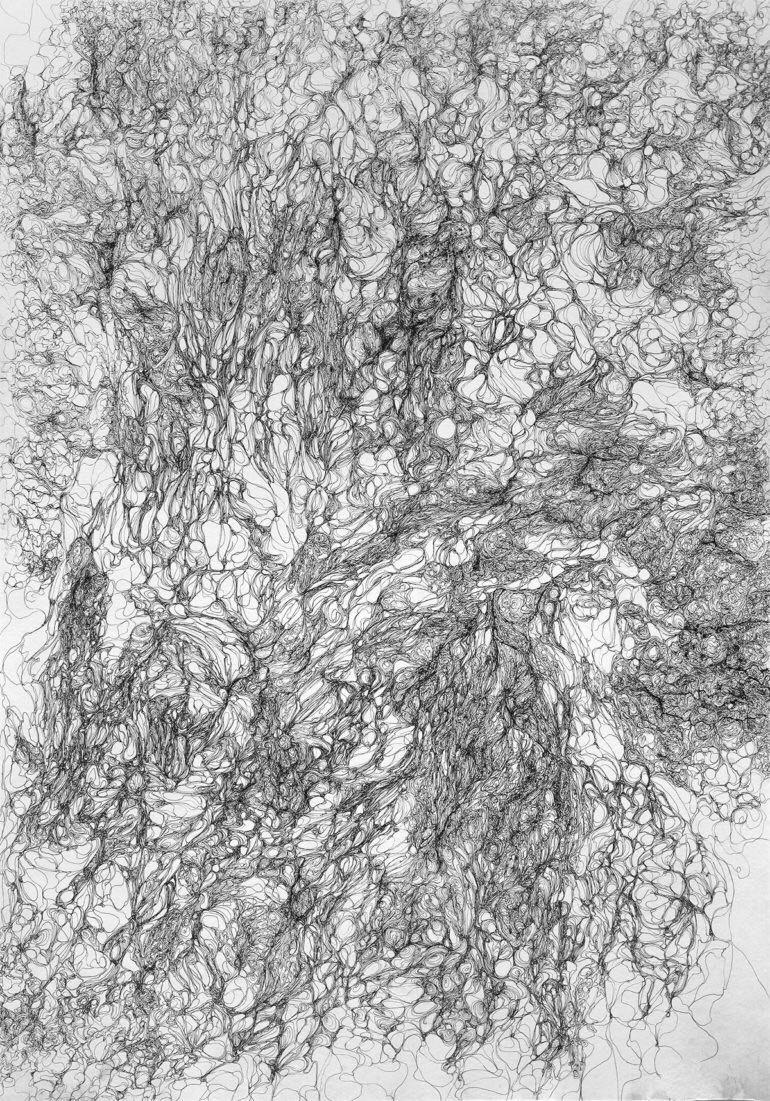

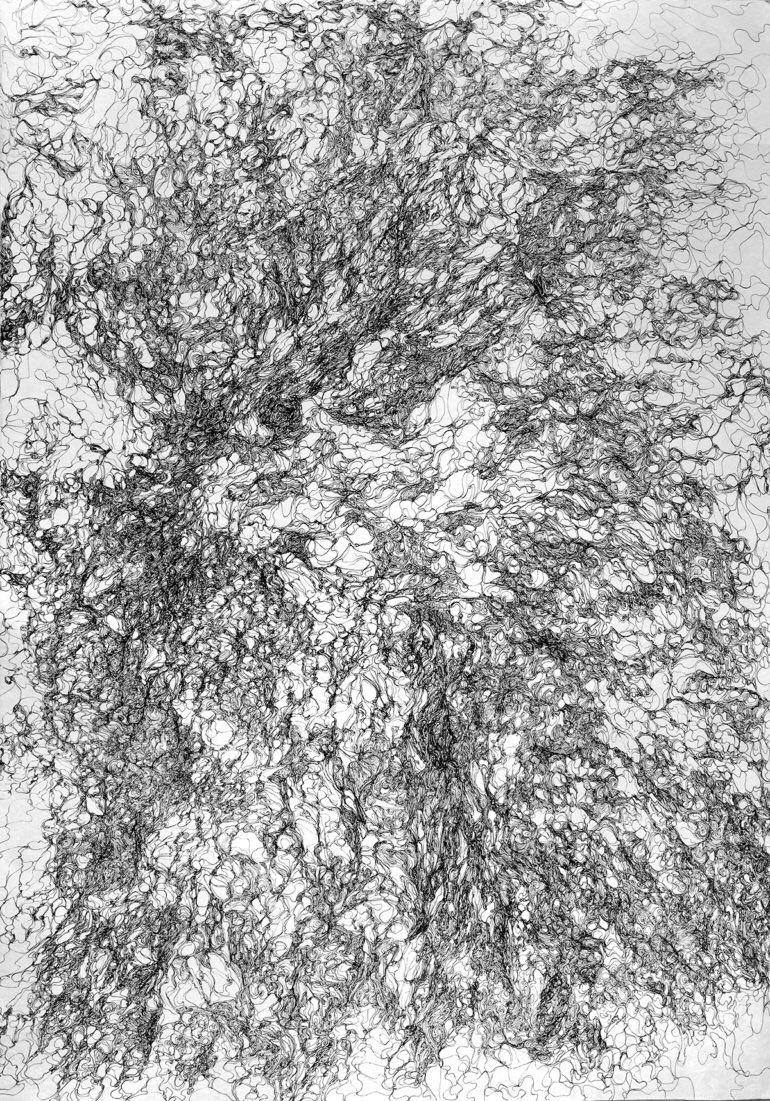

如今我的第二本手稿线体又要见底,这两年单是这些手稿就有近五百幅。此外,自不免把从中提炼出新的线条审美用于大幅的系列创作,我把它叫做"糊涂"系列,有9幅。我知道自己找到了一种奇妙的东西,它是什么?这个问题一直萦绕心头,如浓雾迷心,越驱越甚。

《糊涂》系列2#

《糊涂》系列2#

《糊涂》系列3#

《糊涂》系列3#

《糊涂》系列4#

《糊涂》系列4#

《糊涂》系列5#

《糊涂》系列5#

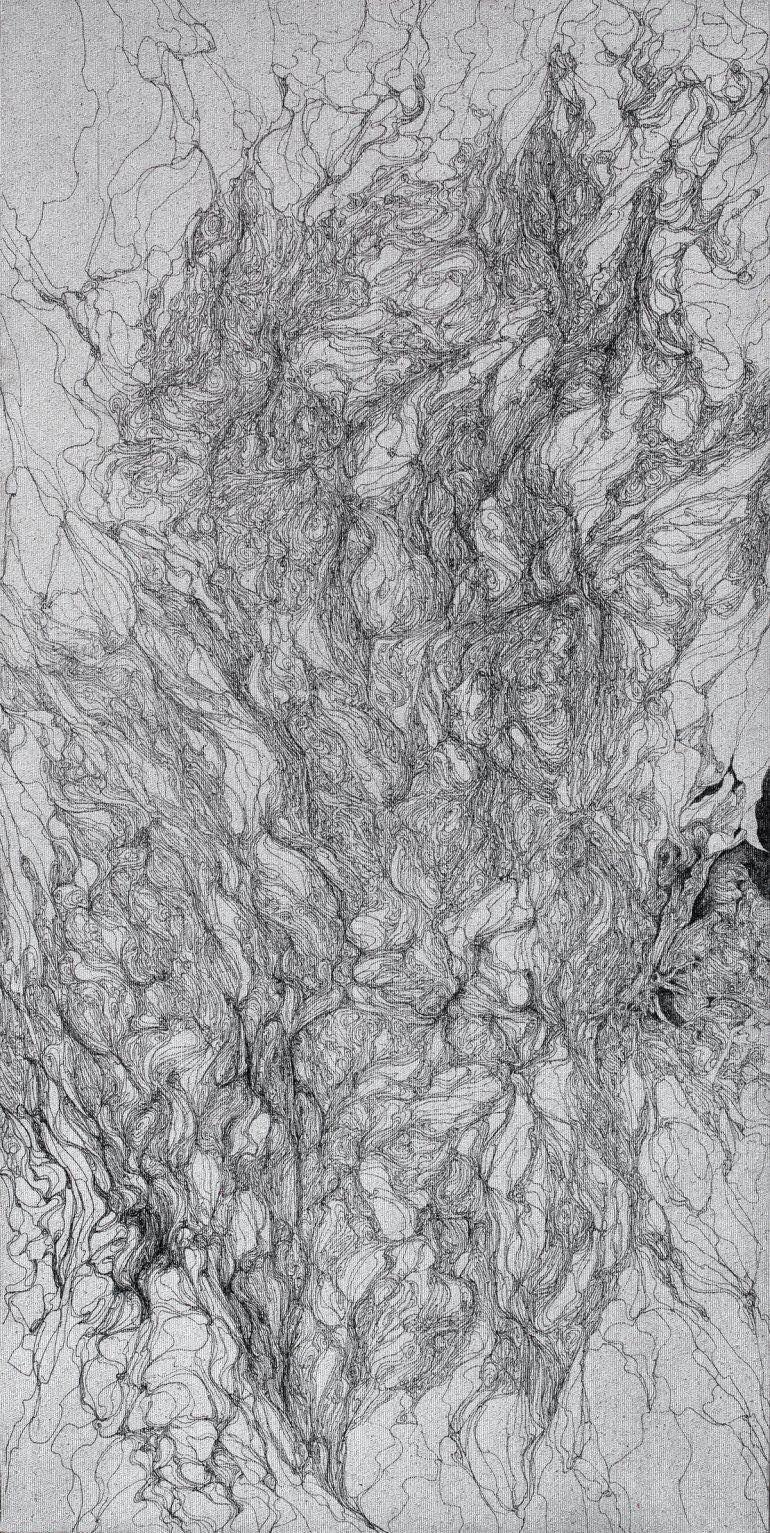

《糊涂》系列7#

《糊涂》系列7#

《糊涂》系列8#

《糊涂》系列8#

《糊涂》系列9#

《糊涂》系列9#

《失控》里描述了一段情节,说的是程序员用代码编程的方式,模拟生态进化的进程,一段代码赋予它一定的能力和规则,如此类化。数十数百段程序在计算机上互相牵制和共生,最后变成一种夺取计算机内存存量的竞争,谁能更高效的获取内存资源,谁就能获得主控权,于是一场不断复制自己的病毒模式应运而生。那位发明这个模拟程序的科学家则就像是我们说熟知的上帝,在旁窥测,他不知道下一步会出现什么?也不知道结局会如何,只是不断发出惊叹!

是的,这就是失控的魅力,你会发现我们的认知如此局限,它限制着你的视野和感知,当然包括表达。我们一直说艺术创作需要想象力,但想象力还是基于逻辑思维的,是有限的控制式思维,但失控就不然,比想象力更具破坏性和颠覆性。

我以前把这样的时刻叫做雕刻时光,因为时光终归还是溜走了,留下的是我与时间赛跑留下的神秘莫测的线索,这是我觉得诡异和神秘的事。

我欲罢不能、心心念念要搞清楚的问题,答案是这个东西,原来它叫"失控"。我享受它的不可控,我沉迷于它带给我的无数意外,我爱它带我破除一切自己定下的规则,我依赖它赐予我灵魂出窍般的思维翅膀...

自此,我的画再不可能是人见人爱的线体动物,不再是一眼到心的大众式情趣。我知道自己走入了小道,从此孤影伴青灯。

连一直伴在身侧的妻子也会旁敲侧击的敲打我说越来越看不懂我的画,说我入仙界了。我倒是想解说,但谈何容易呢。

我能做的就是顺藤摸瓜,于是有了开篇的说法:雕刻时光。

"我坚持每天都在这张纸上刻下一些时光,闲暇时十几个小时匆忙时寥寥几分钟。比如今天是25分钟。在11月结束时,我就停笔,不顾画到什么程度。"这是我写在朋友圈里的一段文字,记于2015.11.16这天。

我一直好奇于作者与作品的某种关系,时间就是生命,我把自己附在画纸画布上,时间让我与画布之间融合发酵。于是才有了这样一种尝试,生命通过时间画成线,这是雕刻时光这个议题的出处。

我很容易在自己的思绪与记忆里迷路,所以常常静坐冥想,不干别的,就是来回走几遍把刚听到或想通的一件事的细节一点点串起来,这个逻辑慢慢就能成为我常用的思维模块。

于是,我又把描述点从时间这个角度,挪回到自身上,那就是"糊涂"。糊涂既是说人的脑子是糊涂的,也指手在糊乱的涂。这种撒开了手和脑的画法,就是某种程度上的自我失控,主动失控。

糊涂线条便是如是养成的模块,已经到了无论怎么涂最后都落到同一个坑里,而且这个坑正在逐渐变小,慢慢又回到一种更宽泛层面的精准与可控。

正好是一百年前,达达主义主张的无政府主义、虚无主义盛行一时,其实只有短短7年时间(1916-1923)。后来的大家熟知的超现实主义就是脱胎于此,以所谓"超现实"、"超理智"、"无意识"的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉,认为只有这种超越现实的"无意识"世界才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目。我为在百年前曾有先驱用类似的方式试图敲开的这样一扇窗而惊叹,这扇窗开启的光芒照进我们曾死寂匮乏的认知世界,如此这个世界才开始变得有趣而生动。

从佛洛依德的《梦的解析》我也找到一种对潜意识(自我)的类似观念,我们的梦是有根源与出处的,其中的逻辑正和《失控》中提到的并列分布式的蜂群意识相应证。我们所谓的现实与梦境其实无本质的区别,其本质区别在于自我意识的逻辑性是否为可自我解读。其可控性、稳定性和解读性决定了我们对现实的认定。我们总认为梦是假的,做梦就是一种空想,但事实上梦是自我存在的重要线索,我们除了可以理解的自我部分之外,还有更深更内在的部分以未知的但更具关联性的方式在控制着我们的一切,包括意识本身。只要我们害怕失去控制,追求所谓的安全感、清醒,就必然受到这种力量的牵制,从而活在各种条件反射式的反应链里,这才是真正的失控。

梦之所以可以超脱于现实,是因为它不受自我控制。这里说的自我其实应该分成两种,我把它叫做显性自我和隐性自我。显性自我就是我们日常大脑里的那个意识体,我们都认为它就是我。而隐性自我日常生活中我们很难感觉到,但却无处不在的影响着显性自我。这个隐性自我就是王阳明所谓的心,即他说的知行合一中的知,这个知并非是知道、知识,而是良知,不论外在的世界是什么样,你内部只按自己的良知运作,不因外在的变化而反应式的变化,这便是一个强大的隐性自我。事实上王阳明说的良知,本身是无善恶之分的,自我都是认为自己是善的,法西斯主义在希特勒心里就是一整套完善的良知,这种良知让他可以肆无忌惮的去迫害一个民族,去侵略任何一个国家。另外同样一个例子是日本的明治维新,据说其背后便是王阳明的心学思潮推动了变法,让武士道、大东亚共荣事业等在我们看来不可理喻的事在他们眼里却是无比神圣荣耀之事,老百姓同他们的天皇一起,可以勒紧裤带饿着病着也要砸锅炼铁发展军备武力,为的是实现无上崇高的道,这个道便是良知。所以,这个良知如果用为国家意识形态,就是一种更高层次的绝对控制。

而梦境恰恰是对以上两者(显性自我与隐性自我)的脱离,至少是能实现局部脱离。这是我们精神机能上得某种调理机制,让人作为一个复杂的整体可以保持一种持续的动态平衡。在我看来,梦是目前最大程度可以让自己进入失控的状态,所以我们也看到无数艺术家热衷于对梦境的探索和表达,很多艺术家引以为傲的想象力只是临摹或试着探究自己梦境的模式,与梦境本身相比,我们的想象力何其捉襟见肘。

画画是一个知觉上升华的过程,寻找视觉表达与心理认知的某种联系。艺术都是主观表达,有的表达是控制化、精细化的,体现思维再现的视觉创新,但也有的表达是以当下为基础的潜意识释放的心理反射行为的探索。一种追求确定性,另一种追求失控性,理性与感性是画画的主要切入方式,理性偏重的艺术往往偏于观念与技巧,感性偏重的艺术则偏于情感、心理。现在儿童心理学里有一种以画画为治疗手段的自闭症疗法,也有专门的绘画心理学、色彩心理学等等,后两者更多的是对作品的解读表达,而前者是画画本身这个行为是否能成为我们调节内心精神机能的一把钥匙,这便是上文所言的持续的动态平衡一旦打破,就会出现类似精神上得病症,而绘画本身之所以能成为这样一把钥匙,就是源于这种"失控"式的画画方式。所以我才会在10年前开始创作《三年展》系列作品时,用"流脓"、"发泄"的字眼来形容发泄情绪式的绘画,当时对我而言还是一种似是而非的模糊感受,只知道每次画完都像从头到尾的被清洗过一次,特别清爽和轻盈。

现在我回想之,我才知道,原来在那时我就种下了这颗种子,我对线条的痴恋,以及我在川藏线上颠簸中的狂放,到后来的糊涂线体,实际上这是一个慢慢对隐性自我建立链接关系的过程,是个必然的索求路径。

我与自己总在一种没有默契的捉迷藏里不可自拔,通过画画 学会和它谈话聊天,通过作品认识自己,也通过整理自己深入作品。

我们内在的真正自己往往是躲起来的,所谓的“我”很多时候只是在对应外在坏境的刺激做出各种反射性动作,活在基本的重复性应对里,真正的“我”觉得很无聊无趣,就会慢慢退到不知什么角落去了。

这是好一场几乎没有胜算的战争,因为对手是自己。

于是,多数人,选择了放弃。

北邦 2017/3