张勇:有些人是动物,有些人是抹布,有些人是天使

走进张勇位于上海北外滩的画室,他正在阴影中笔挺地坐着。门外是大雨。

他就像一头等待来访者的静默的兽。在一切发生之前匍匐喘息、静待时机、隐忍不发。

他对面摆着一长桌儿,桌上唯独一盆荔枝,用好看的玻璃果盘儿盛着。活脱脱一幅塞尚的《高脚果盘》。

“我一早上去市场上买的,吃吧。”

张勇在他的画室里,和他的虫子在一起。

张勇的作品和好奇柜的主题实在吻合,这是我采访时的第一感受。

他既是收藏家,也是创作者。当然,他还拥有第三种长期稳定的固定身份:复旦大学的教师。

他的画室干净、整齐,角角落落在我这粗枝大叶的人看来收拾得特别井井有条,如同一个斯文保守的单身男子居住的公寓一样置办着朴实的门脸儿。然而,角落里摆放着的成堆复古娃娃、墙上挂着的古早时期绑缚主题的油画儿、范冰冰美轮美奂的写实肖像作品、单手比yeah的玩具手办、各种小物件儿、小摆设、小设备仍旧处处暗示着我:张勇是个粉红色少女心、理工科大叔灵魂与百科全书少年实体的混合驳杂物,我称这为——Hybridity。

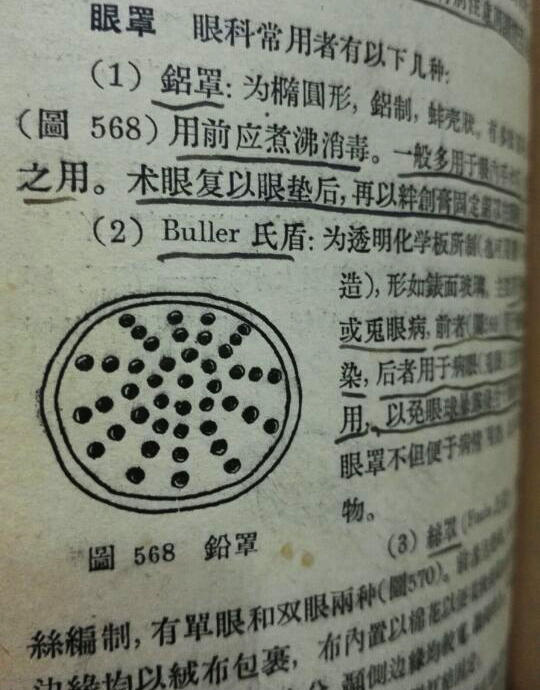

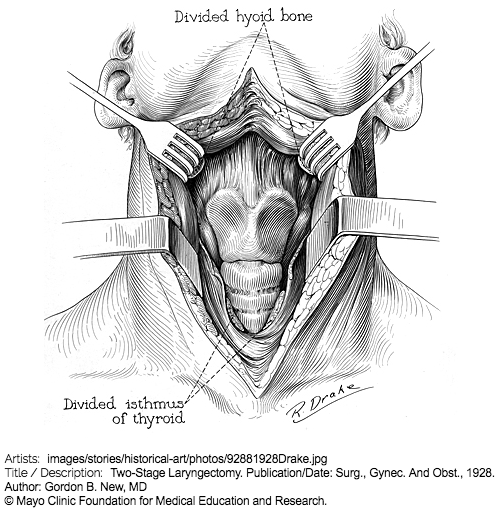

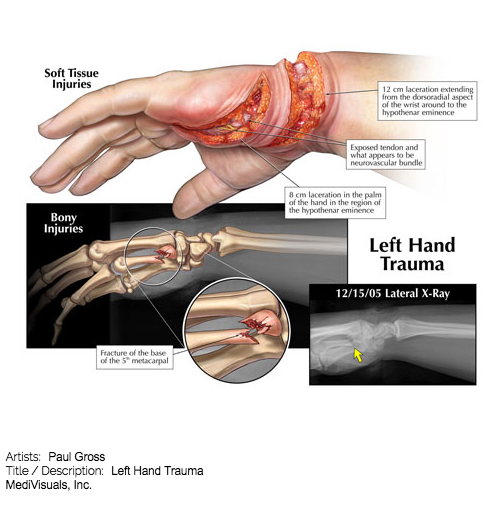

你的书柜是第一个暴露在我眼前的“藏品”,我看见里面有不少有趣的书,除了我熟悉的艺术、文学类书籍以外,我窥到不少医学书,比如这本《眼科手册》。你很喜欢医学吗?还是说关注这些医学插图?

是的,许多都是医学书,插图的形式感我很喜欢。我画画儿的时候也需要这些辅助的资料,它们也是我的灵感来源。好多书是我从国外买来的。反正你喜欢一个东西吧,不可能只通过一个途径,网上啊,摊儿上啊,朋友啊,你都会关注。

我一直对这些书有兴趣,我觉得它里面的信息跟我们现在得到的信息完全不一样。气质完全不同,有一个时间的距离。它的这种形式感你看,过去做的东西都非常严谨的。你从另外一个角度来阅读它时就会产生新的意义。这就很有趣嘛。

张勇的书柜。

八十年代《眼科手册》上的插图。张勇收藏。

对于这件并没有在好奇柜上展出的无名作品我深感兴趣。盒体为画面提供了纵深。因为摆放在这个空间中,实木桌儿,瓷碗互相结构……充满了私人献祭之味。似乎有一种女性、动物、昆虫和宗教之间的神秘隐喻,是这样吗?

狮面化的弗里达式侧颜,带着肉瘤花儿。头发提供裸露着的大脑回路的即视感。头顶以上却是一尊描绘出来的昆虫十字架。

这个作品几乎不牵涉任何复杂的装裱。

这个盒体原本就是个标本盒,有玻璃的,玻璃碎了,我就在里面直接画了。你还别说,挺多人留意这件作品的,觉得这个大盒子很有意思。

我的作品都有一些人和虫的隐喻。这世上有些人就呈现出动物性。有些人还有点儿灵魂,有些人则有爱。人和人最大的差异是在于内心,其实表面都差不多。你以为这大街上走着的都是人啊?有的是动物,有的是抹布,有的是天使。虫子没有爱,它说不定高于人,它更加纯粹,没有情感的纬度。所谓的“平等”或别的什么是人类社会里才有的东西。

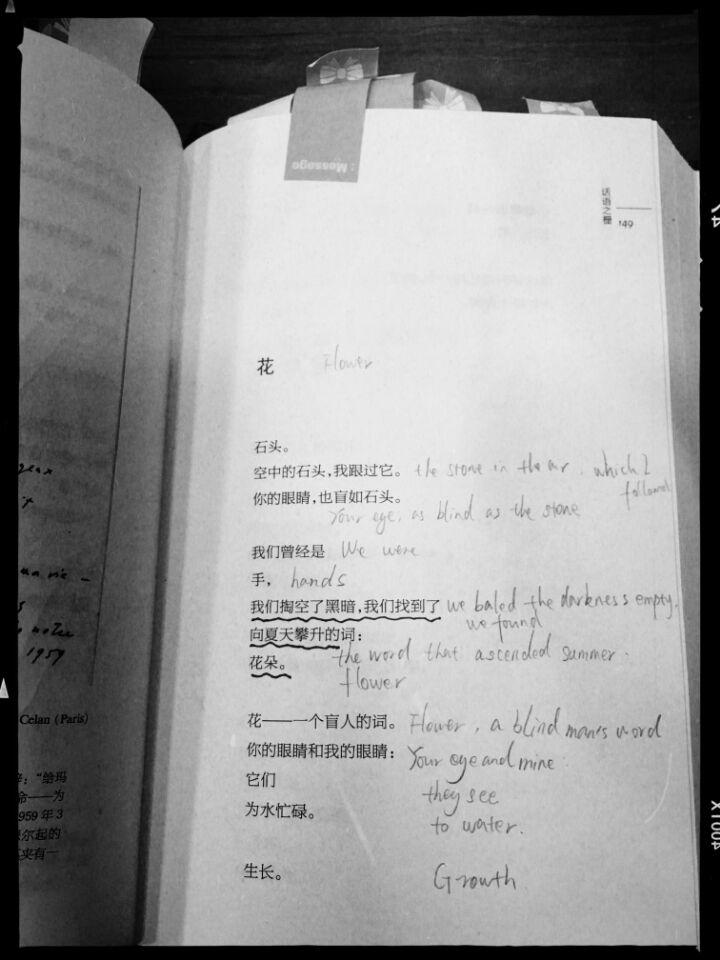

我喜欢策兰的诗。包括波兰诗人辛波丝卡。还有荣格。我最喜欢他的那本《荣格与炼金术》。炼金术我们过去理解为早期的化学实验。而荣格在心理层面探讨炼金问题。与心灵的修行和成长有关,与我的艺术创作特别容易嫁接。

张勇书柜里的一本诗集。他竟然用如此可爱的便签当书签儿。

谈谈展览上的这些琳琅满目的作品吧?我看展的时候就很好奇,这些标本本身都是你自己制做的吗?还是一种再加工?

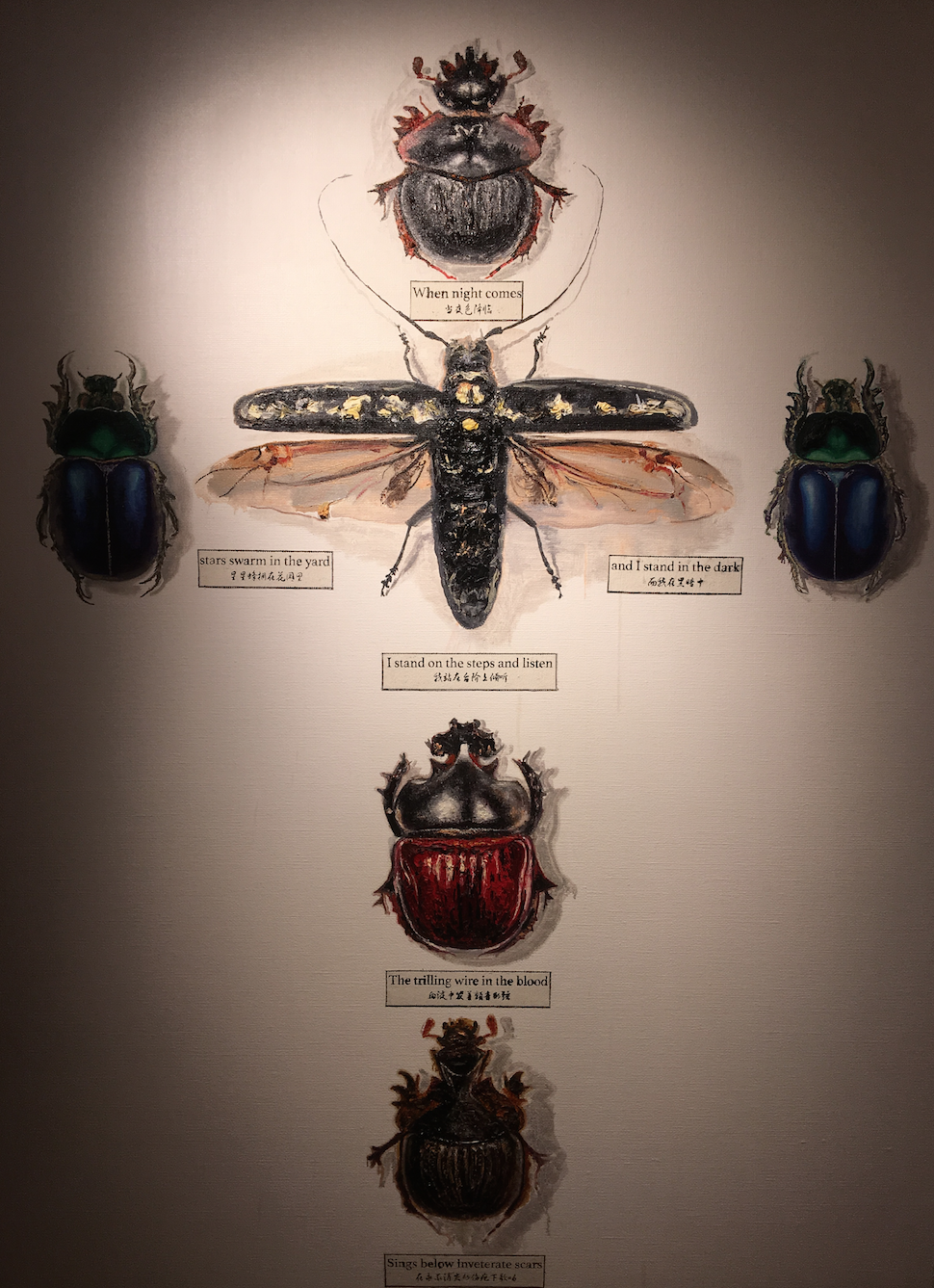

好奇柜展览现场。

是这样的,我买过来现成的虫子,我们学校生物系的老师教我怎么把它做出来,比如恢复它们的动态、防腐的处理、干燥、贴标签,他都教我。学完了以后我就自己制作。

我的标本都是国外的,买来的时候它的腿儿都不是打开的,都用透明的薄膜裹着,簇在一块儿,这是为了方便运输。我拿到了以后就给它们展肢,翅膀打开,有的还得蒸,还不能火力太大,用小镊子慢慢儿弄,固定住、烘干……一个很复杂的过程。每只虫子所花费的时间有的长,有的短,慢慢弄呗。

那么问题来了,你为什么会这么迷恋这些虫子?迷恋到要它们成为你收藏和创作的一部分?

我对生物学感兴趣,我对生命科学感兴趣。我的画儿都是跟动物、植物有关系的,你也看到了。当然我也在不断地实验。我以前去伦敦的自然历史博物馆,那儿大部分的藏品都是一百年以前的,做得非常好。而且那个时候的自然科学、自然博物馆是做的最好最发达的阶段,每一件东西都是艺术品。当时给我留下了非常深刻的印象。我们学校也有生物系也有标本馆,我常去看,七八十年代做的东西好,后来这些东西做的就比较少了,做的水平没以前好,因为现在的生物科技更加微观了,不再停留在最基础的层面上,加上标本过去积累的也很多了。馆藏的放在冷库里的还有一百年前法国人做的东西,我一看,真是棒……太精美了。

伦敦自然历史博物馆。

伦敦自然历史博物馆。

展品,装置之一。

在这里张勇采取了“大盒子套小盒子”的展出形式。在“昆虫”与“人”的摆放位置上可以显见之前那件无名作品的痕迹。毋宁说,这是之前作品的另一版本。男性的头部被打开、被医学性地展示,这里属于张勇对于“医学插图”的个人趣味的延伸。玻璃试管对称地排列放置,里面沿着卷壁贴着诗歌。对于这一点,张勇说:

一些诗歌和俳句有的是我自己写的,有的是我摘录的,然后进行混合搭配。让它成为新的句子。

展品,装置之二。

诗歌纸黏贴的多种形式。“大小盒子”的基本模式继续重复。在这里竖直对称摆放着的是另一种形式的“盒子”,曾经用来保存植物。

木盒、试管、标本感,唤起了童年经历。于我而言,则让我回忆起某个遥远的午后,读初一的我在学校的生物课上解剖青蛙的记忆。生物性被注入了其他的神秘元素。变得更加栩栩如生,甚至可以称为一种“旅居的艺术”。

展品,装置之三。

古早时期的科学仪器被放置盒中。棉绒质感的物体充塞着物体之间流动着的空间。绒毛让人不适,带来异常充实和紧张的观看体验。

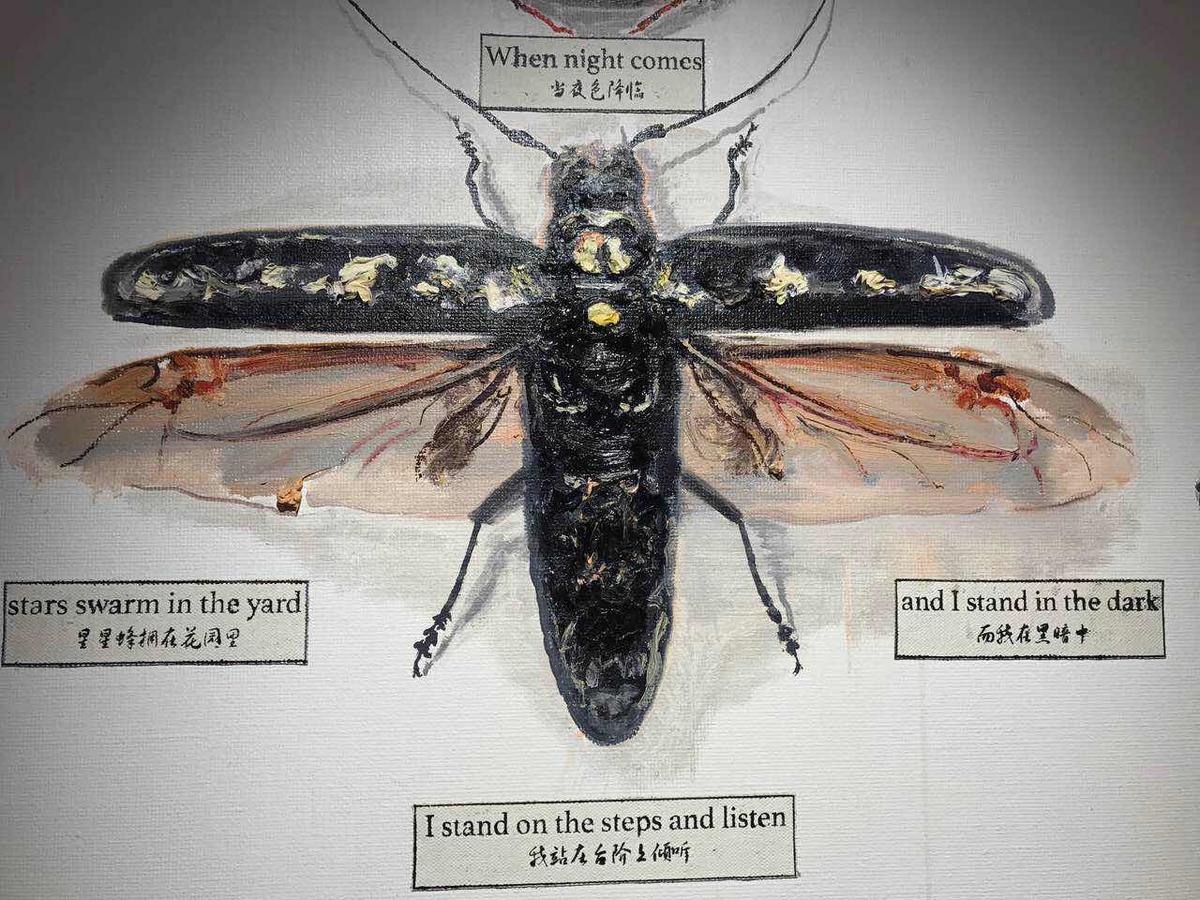

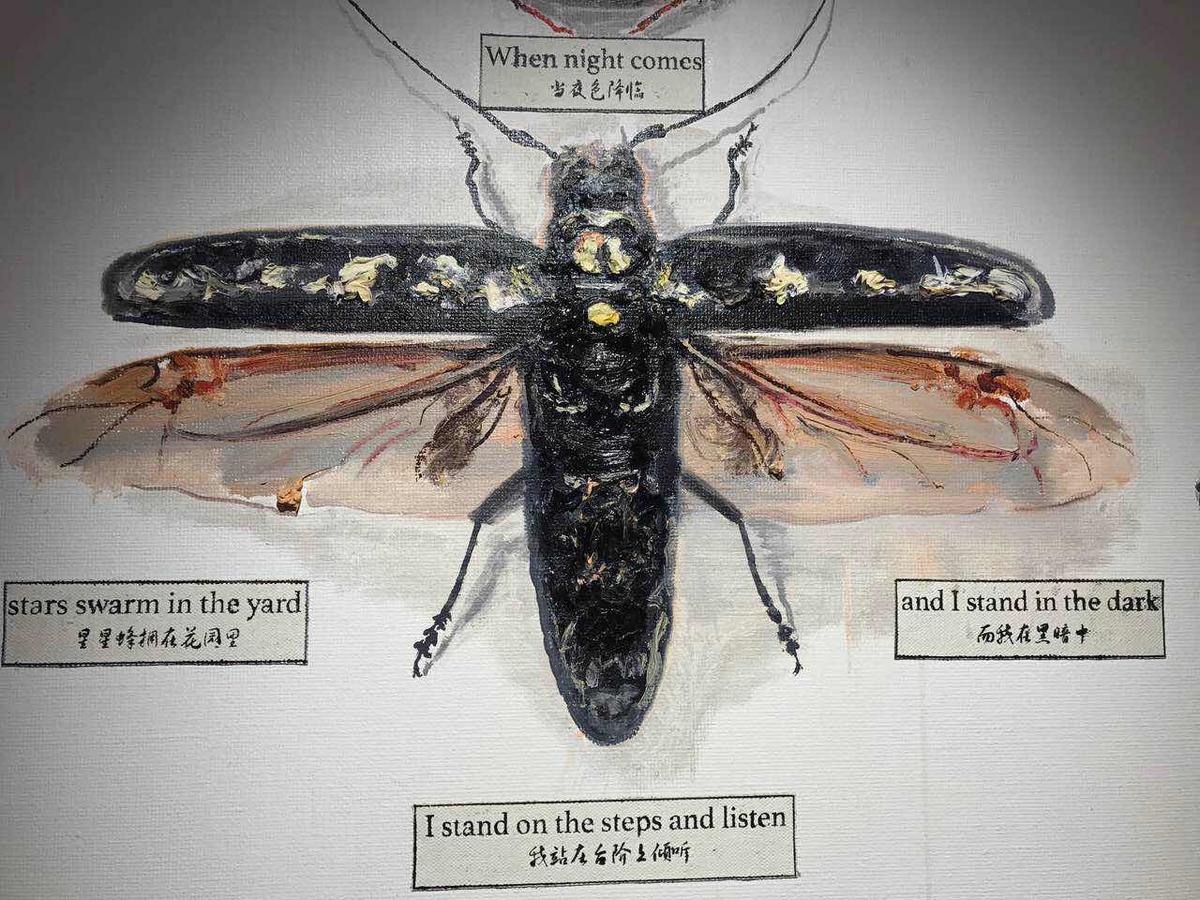

张勇的昆虫绘画。均是大尺幅彩色作品。

“有些源于我的收藏,有一些是现成的图片资料,根据图片我自己重新再组合画的”。

画面的排布和装置作品一样,横平竖直,仿佛熨得笔挺的裤缝儿。张勇认为,他要在这里体现一种庄严的秩序感,而非零散的随机肆意的组合。

画室里的一件装置作品。

请注意盒子里放置的子宫模型。

“贴标签”本身就是标本的标准展示形式。原本的信息大概应是某纲、某目、采集日期、采集人。说明性文字在这里恰巧转换成了诗歌。并做成了中英对照文体,形成一种中国语境下的双重互动文本结构。读一读这些语词:

我们是被实验的一代

从一个药瓶被倒入另一个药瓶

在测试管中被摇晃

文字的语境和展品的属性嫁接。在这里,试管|实验成为一个意象。

另有指涉宗教故事和宗教启示的语词:

将我吞下

把你的灵魂卖给我

没有其他的买主会出现

一些大幅的虫子绘画被十分隆重地镶框装饰了,关于这一点,张勇说:

昆虫是一种那么古老的东西,已经进化到远远超过人类的历史。它的结构已经是一种终极状态。不再进化。最完美了。它的完美里具有那种最古老、最永恒的东西。昆虫又是一种声音,一种频率,一种时间的隧道,我觉得它比较有吸引力。

有这些“宝石”都是我自己镶上去的,这么华丽,太奢侈了,和画面本身就有一种反差,昆虫本身就有一点宝石的质感。

谈一谈你其他的绘画作品吧,看得出,这几张都是目前新近创作的一些作品,这只可爱的小白象身上有不少“斑点”,这个部分是想做成病毒的那种感觉吗?就像生物教科书上的那种插图?

正在创作的新作。如果说这些作品有一些语义暧昧的部分的话,在展览上出现的“虫子”系列则是一类明白无误的能指。

这种“斑点”图式非常魔性。所谓的“密集恐惧症”患者凑近看了一定会尖叫。但它也是一个特别魔性的图式,既肉麻、恶心,产生生理不适,但又迷人。让人忍不住继续看下去。

张勇桌上有个万花筒。这简直就是上世纪80年代孩童们手上的宝物。我端着这玩意儿,对着画布上的那个“病毒”,从远到近,产生了这样的效果。

对于营造恢宏场面的兴趣缺缺,收藏癖的个人情趣与爱好成为张勇作品的气质。带着顽皮的余味。

这样一看,仿佛可怕的吞噬一切的勇猛无比的花团锦簇的病毒军啊。

如果说以前的作品更加视觉化,那么现在的我更想追求一种个人的潜意识和无意识。前面我提到过了,潜意识和无意识是另一种逻辑。它不像一个虫子,一个美女一样那么直接。嗯,我不想画得太具体,要若隐若现一些,太具象了也挺可怕的。

人的内心世界非常丰富,多元的,太多的感觉怎么办呢。这种情感得找个地儿放吧,找个盒子放吧,找个什么东西放吧?通过这个过程,把你的感受力停留在这个阶段。情感的东西无形的,没法儿量化,但它存在,无形的没法儿量化的东西就放在作品里,作品就是那个盒子,就是载体。

我觉得你的作品很后现代,是很后现代的创作。

什么是后现代?

现代主义喜欢将一件事情掰扯得清清楚楚,明白无误,下定义,做判断,并要让这种论断占据所有的版面和篇幅,并真心诚意认为这种论断即将永驻。后现代的创作总是露出暧昧、歧义的空间,做成一个歧路花园。

张勇热衷于构建自己的歧路花园。

一个一个被密封得严严实实的“大小盒子”仿佛一个个承载着自身寓意的变动不居的壳儿,它们纷纷供养自己的宿主,先后成为一个个封闭的自足体系,它们是子宫、它们是屏障、它们是子世界。盒子为这些远道而来的曾经的活物们营建了各式各样的崭新的栖息地。

在这些栖息地中,真实性和人工性天衣无缝地合为一体,且同时裹挟着多层的时空关系:昆虫们从世界各地采集而来,并被标本制作公司与航空运载体系和本地交通物流通力合作移送艺术家手中,经过二次细致的人工制作工艺,与木头、纸片、粘合剂、固定零件、其他物品一道合成新的人工环境,以当代艺术装置作品的制作和欣赏方式,在另一种语义上被特定地展出,被特定地解读。它当然带有夹叙夹议的“图像证史”般的热情,甚至带着强烈的宗教启示式的仪式感:那些断章残句隔绝了泛政治的“圈儿内”语境,是诗性的、但也是独特的地域性样本。

图像资料来源:http://798.io/2YB

昆虫标本身上带有原始的制作性。尽管是二次制作,这种朴素的制作性仍旧是不可回避的。一层是标本的再制作,一层是装置作品的首次制作。杜尚之后的现成物(ready-mades)在张勇的作品里变成了典型的混合物。

挪用(appropriation)从平面领域开始往四面八方延展。拓展了其理论与实质的外延。采样(sampling)和混音(remixing)这两个来自嘻哈文化和音乐界的术语取代了内涵单一的拼贴(collage)。

在过去昆虫属于自然,栖息于植株之间;在这里,昆虫属于立方体空间,非赛博空间,却一样显得魔幻现实主义。因为在逻辑上说,某事不可能同时存在于两地,这种后启蒙观点仍然是关于物理世界本质的强有力的观点。

因此,在这里,场所(place)变成了空间(space),意义重新进驻,带来心理学、社会学的临时讨论的可能性。

每个文化都发明了自己表现空间的艺术手法。而“盒子”则是西方博物历史上的最佳表征。在这里,使用“盒子”是一种直觉或是一种策略,都无碍向观众展示“生存”所遭的游牧式的困境。或许就是人类自身的困境。“艺术存在于场所之中”,这种“移植”使场所成为了具有空间意义的特定场域。这些井井有条、充满神祗的范式,层层推进,最终在导出“上帝”存在。

Jean Robertson Craig McDaniel在《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》一书中谈到:

在策展人Jeffrey Deitch 和 Dan Friedman看来,所有对场所、甚至自然风貌的艺术表征都不可避免地具有基于社会建构上的观念性暗示。“即便是力图在对自然的表达中描绘绝对真理的那一代艺术家们也趋向于将真理精神化、浪漫化或理智化。”

在我看来,意义是开放的,但主题仍然至关重要。

值得一提的是,我要点出,黏贴文字、制作标本放入盒体空间的快感或许来源于他对于医学插图最初的热爱。这一点他的藏书和绘画作品已经给予了充分的佐证。“标本”或其他成为了平面插图的最佳立体替代物。并最终合构为一个整体被阅读、被理解、被阐释。

以上图片资料来源:http://798.io/2YC

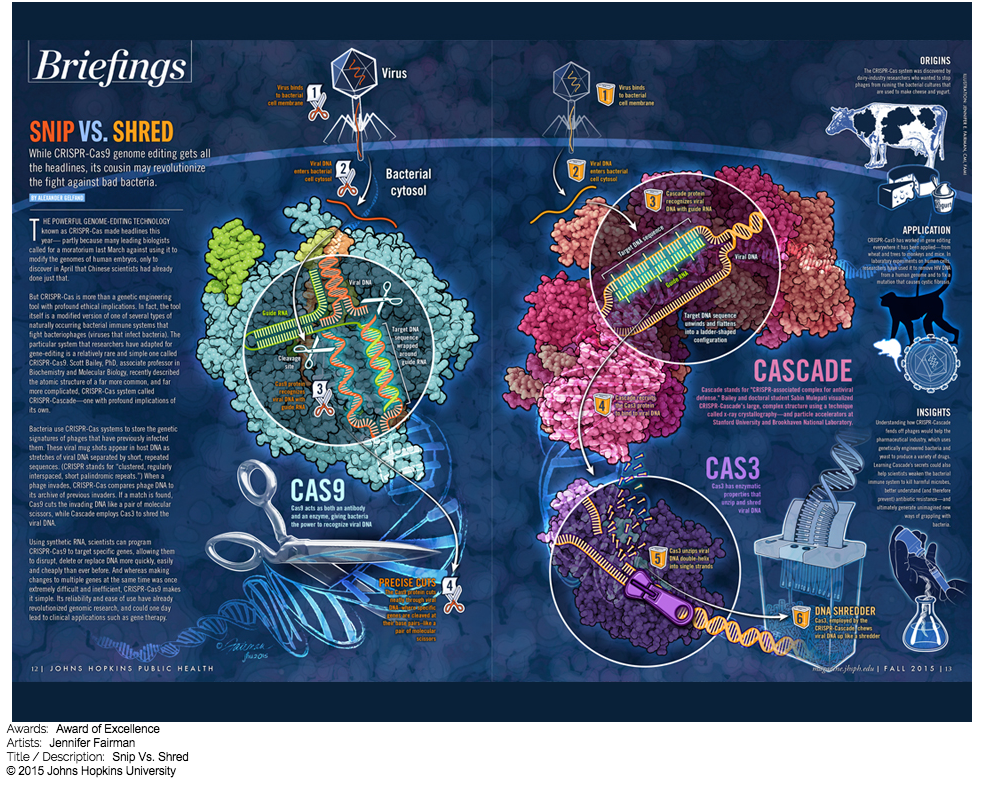

其实,医学插图(Medical Illustration )是一个严谨的学科,从过去的黑白医学插图(常常是版画版的)到现在电脑绘制的医学插图(3d),这个领域一直以严肃的医学语汇发展至今。

而这类插图最被我们所熟知的近代祖先就是中世纪的解剖学:达芬奇式的。

它的现当代版本则是MaxBrödel,可以说是他第一个将医学插图系统化、专门化、学科化、制度化的人,证据是他在约翰霍普金斯医学院成立了服务于医学的艺术系,做了技术层面上的多种进步。并培养了后人。如果一件事没有被学科化和制度化,影响力终归是偶然和零星的。

值得一提的是,很多中国老画家都画过医学插图,大家都知道的尤无曲,还有容易被忽视掉的庞薰琹(早年在震旦公学学过医,详见他本人的自传)。医学插图对中国艺术家的影响也深入了雕塑和插画领域,这又可以写一篇文章了,在此不赘述。

采访张勇的时候,我想起了一位有趣的歌手户川纯(Jun Togawa),作为Avant Pop里首屈一指的女歌手,她也是一个大量使用昆虫意象自比的人。她被乐迷称为“歇斯底里的永恒萝莉”,一个“怪诞的老妖精”,用一种极为“邪恶少女”的身姿披上昆虫战衣出现在一些这张昆虫爆满的专辑里。她的声音任性、不节制。剧场感扑面而来。在"Konchu-gun"(虫群)和"Mushi-no-Onna"(蛹之女)等歌曲中,户川纯以“昆虫”和“寄生虫”作为一种隐喻进行自嘲。

户川纯写道 “在月光之下的白色森林里,树根之下仔细寻找就能挖掘出很多虫蛹,这是过于思念你的我幻化而成的身姿”(《蛹化之女》);“如果你不爱我我就是一块肉,一块会腐烂的肉,和猪肉牛肉没什么区别”(《谛念》)“好想吃掉你,你美味的让我欲罢不能,让我浑身痉挛”(《肉屋》)。

她数次将自己缠绕进“虫”的意象里——“吮吸着树脂的我,是虫子一样的女人”。

户川纯

她的《昆虫军》一歌这样嘹亮地高喊:

包围内脏 几丁质

理性感觉 也没有

咿——咿——

脑中电视 黑白风景

咿——咿——

触角天线敏感

用超音波说话

咿——咿——

爬出道路 吮吸高楼

覆盖天空 溢出车站

跳入火灾 匍匐地下

昆虫军 昆虫军 昆虫军 昆虫军

一群群 一群群 一群群 一群群

昆虫军 昆虫军 昆虫军 昆虫军

写完此文时已经是凌晨四点半。窗外瓢泼暴雨。此刻正是杭州没完没了的梅雨天气。让人厌倦困乏至极。将近日出,昆虫们早已穿戴整肃,蓄势待发。征途上随手可携它们的野心、路径和那些被称之为“梦想”的东西。它们和谐地交换、快乐地呻吟,艺术是萨义德所言的“缓慢的政治”。

唯独忘记了童年游戏时的无目的的快感。

张勇收藏