一个农夫式的艺术家,用画笔种下炫目的光

(转自象外 阿改)

“种野草、种虫子、种光”,是的,在我们一年前写的那篇文章里,张利平既是一个艺术家式的农夫,又是一个农夫式的艺术家。他描草绘光,如同种草种菜,注入一己之灵感和热忱,又满心期待从中收获到些什么。

但无论是草,是灌木丛,是树枝或水池,还是一片光,他的取向都是自然主义的——不是士大夫“天人合一”式的自然,也不是西式形式上的、象征主义的自然,而是,就是阳光、空气、水、土壤以及被包裹其中的生灵万物的自然。

《一池水之二》,纸本水彩,38x28cm,2014

《一池水之三》,纸本水彩,25x24.5cm,2017

因此他的笔下自有优美,自有淳朴,自有很多人久违的乡野记忆,但同时又的确有那么一点玄虚的“生长性”(自然的自带属性之一),比如同样为风景,这两张的树影和光就不太一样:

《影、午后之3》,布面丙烯,50x40cm,2017

《松》,纸本水彩,56x37cm,2014

前者近乎设计,后者则散发童真。而下面两张,却带有纯粹的实验气息了。

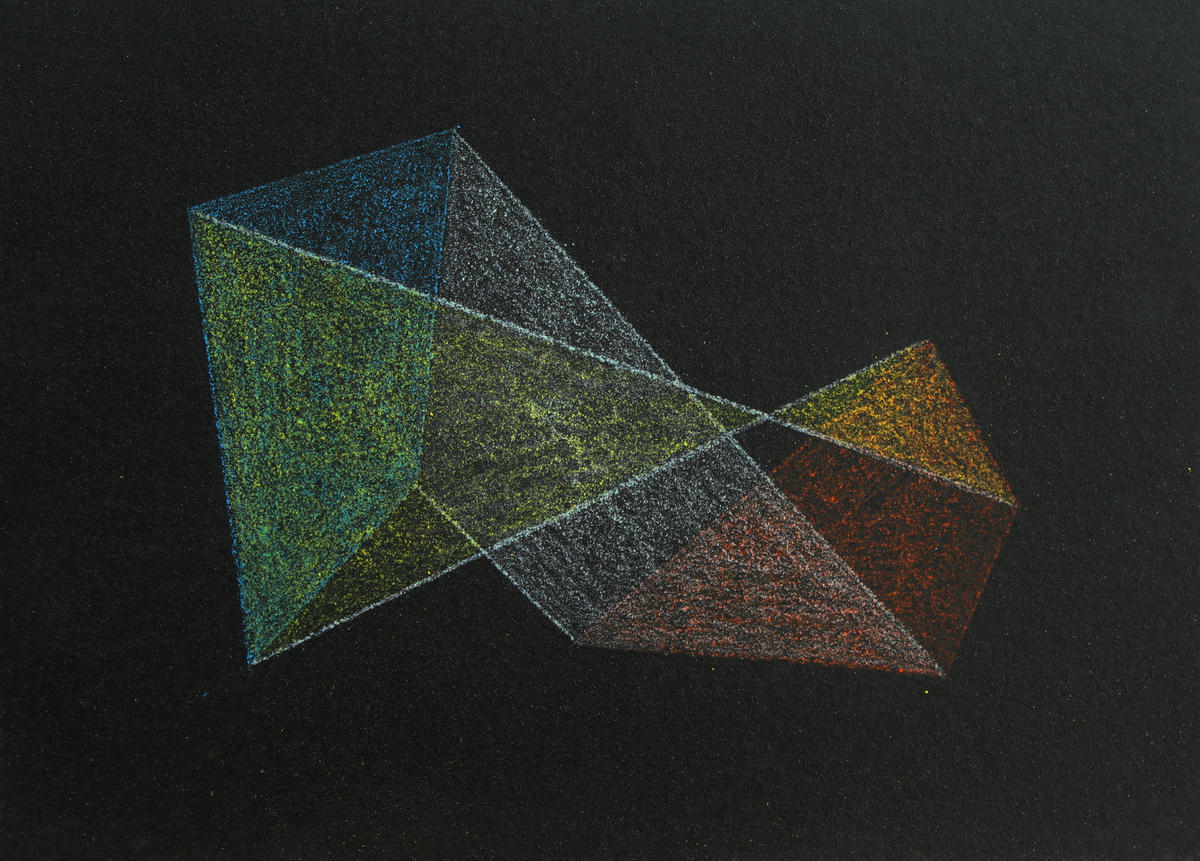

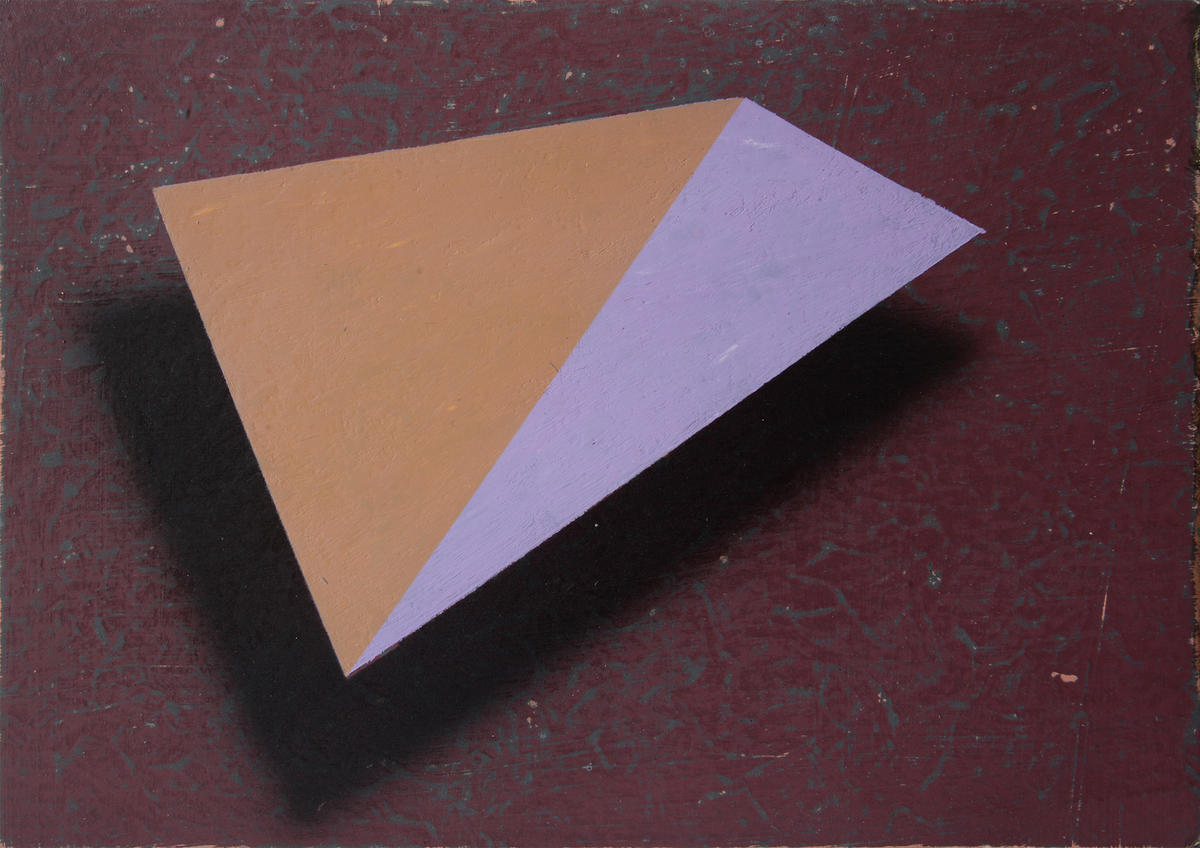

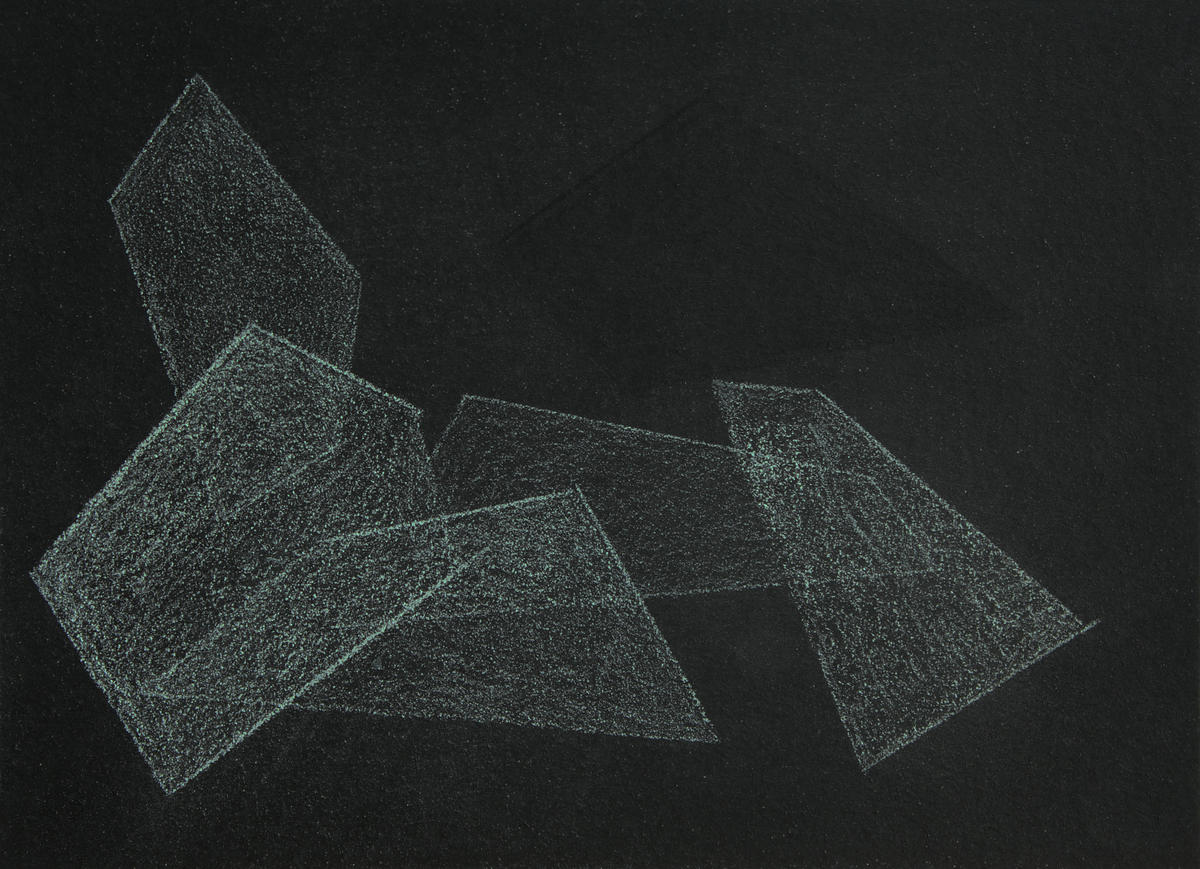

《折》,纸本丙烯,55x39cm,2015

《穿过》,纸本丙烯,55x40cm,装裱后75x60cm,2015

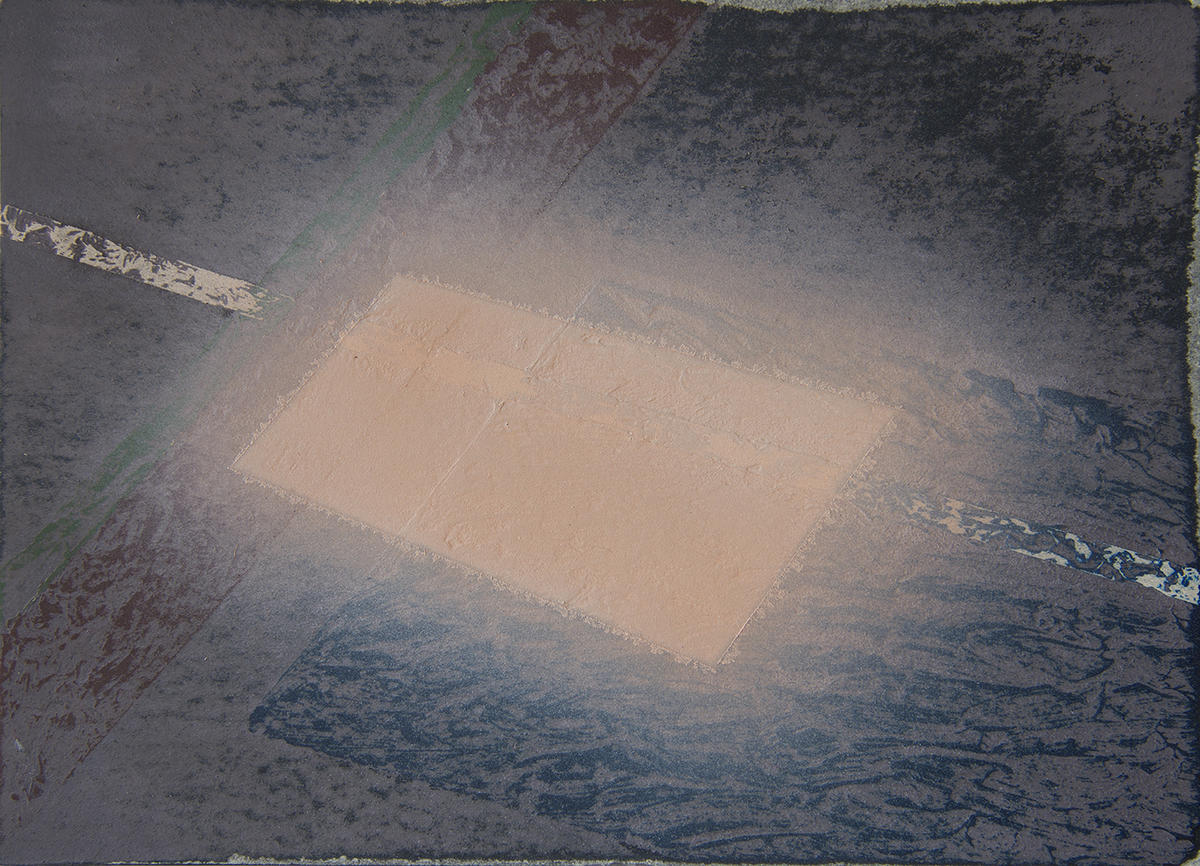

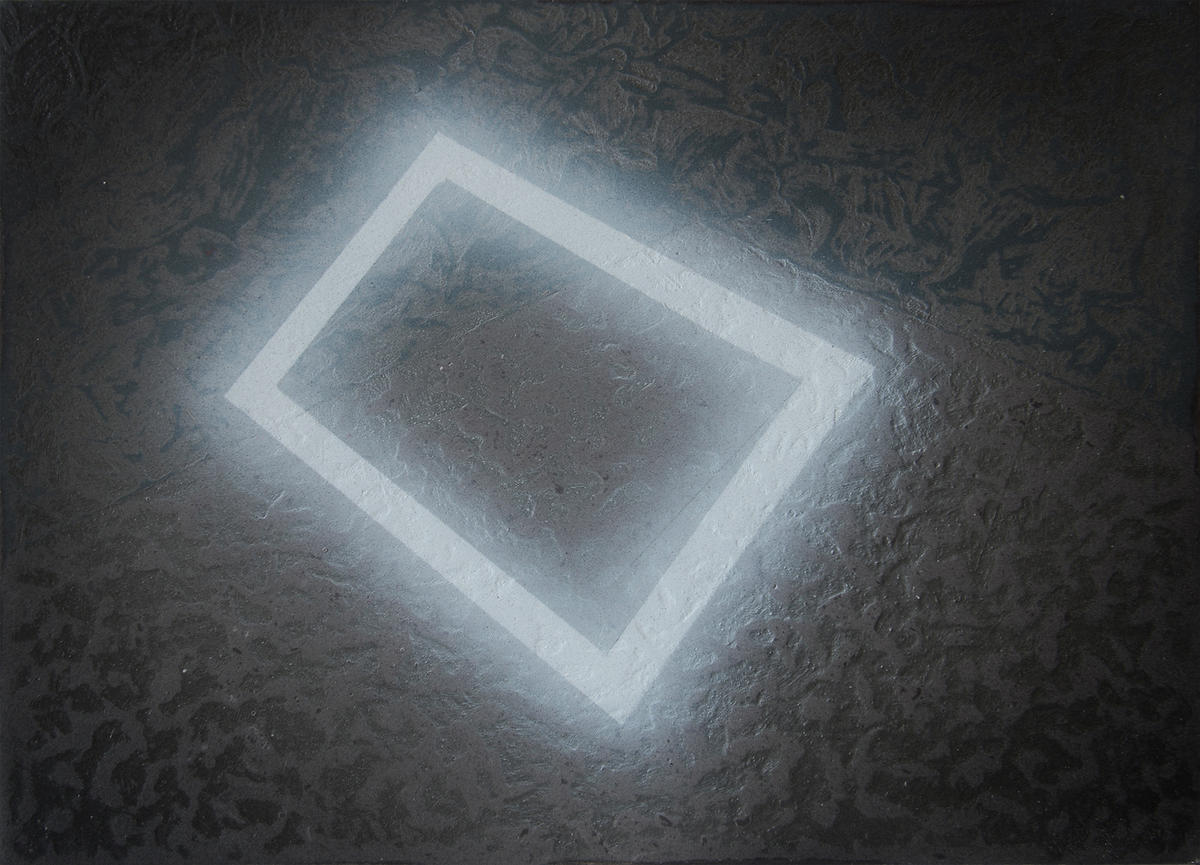

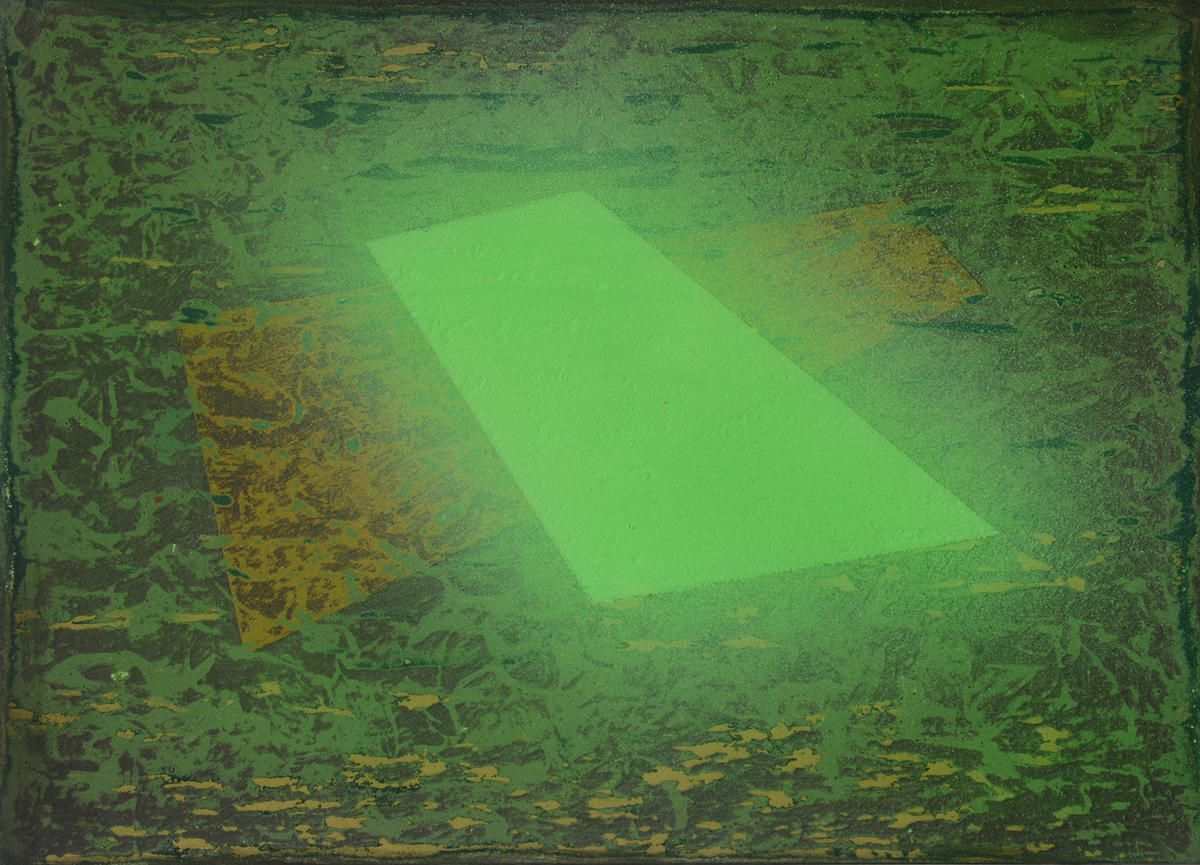

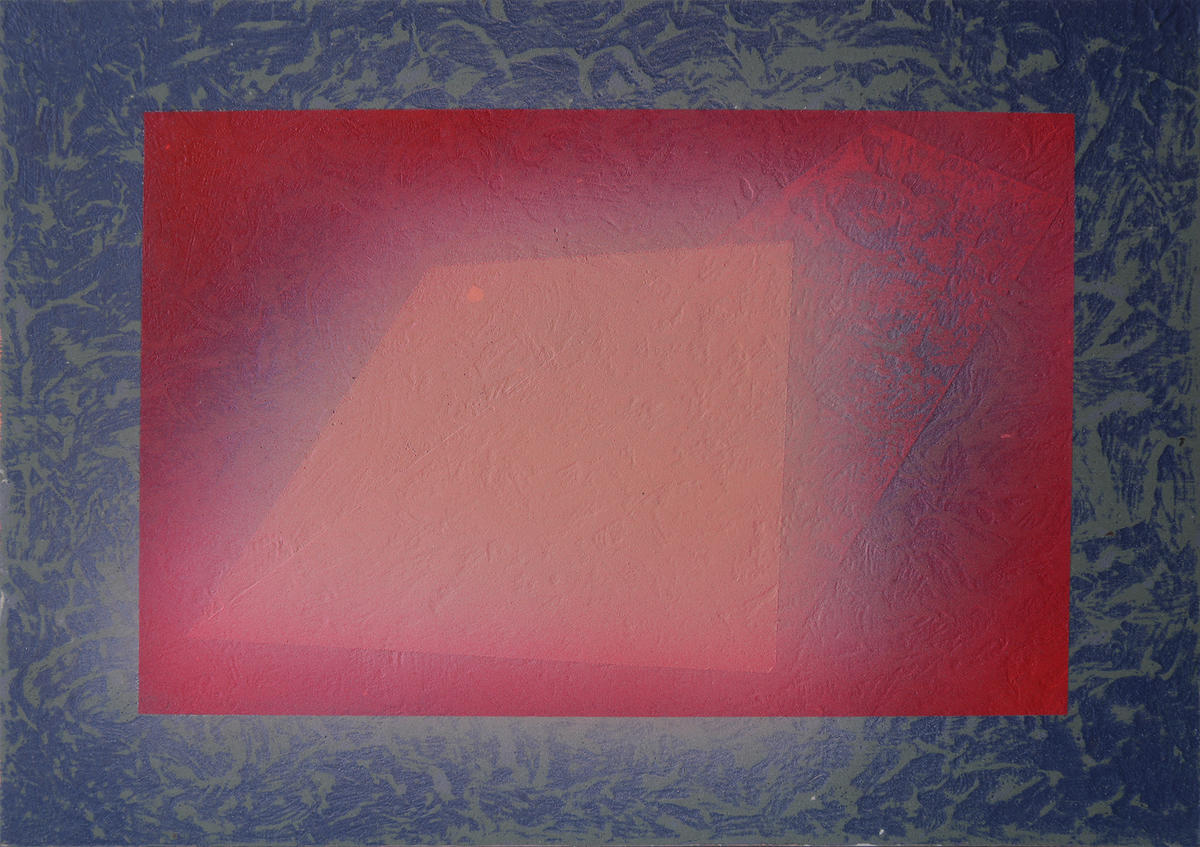

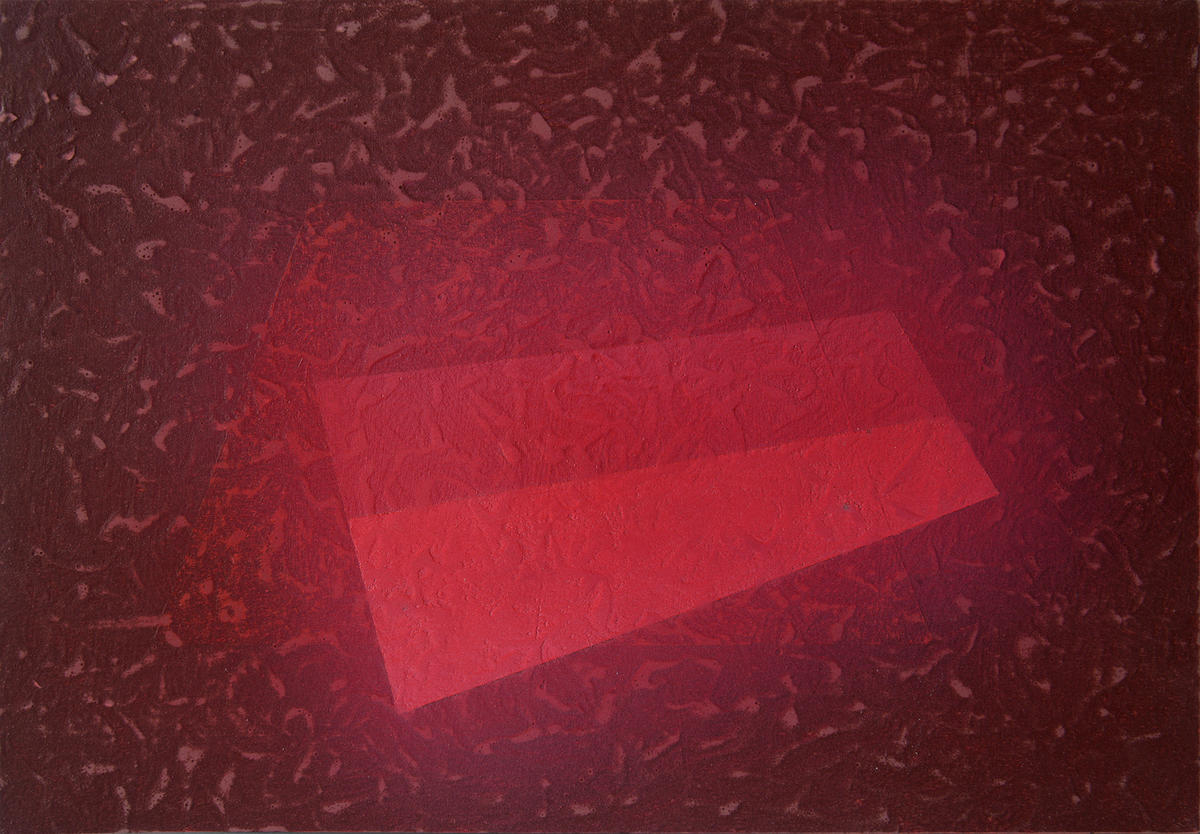

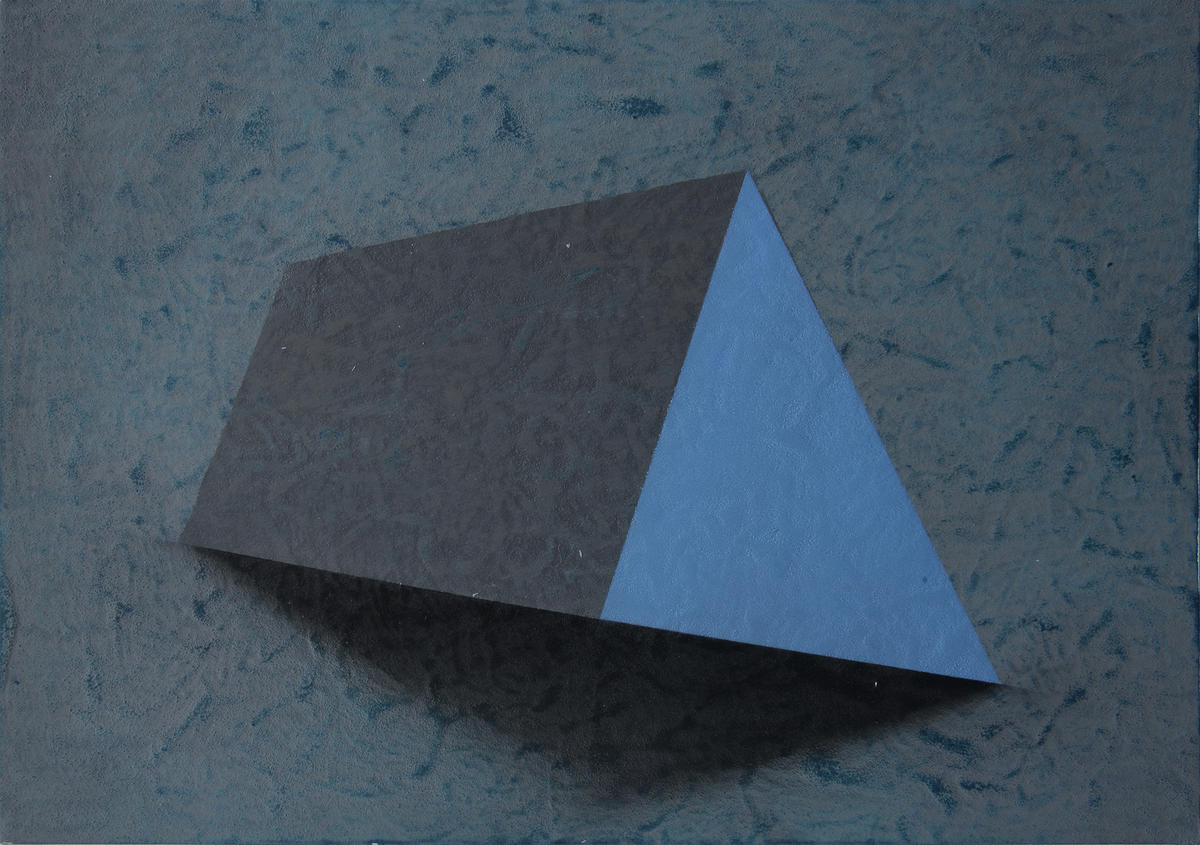

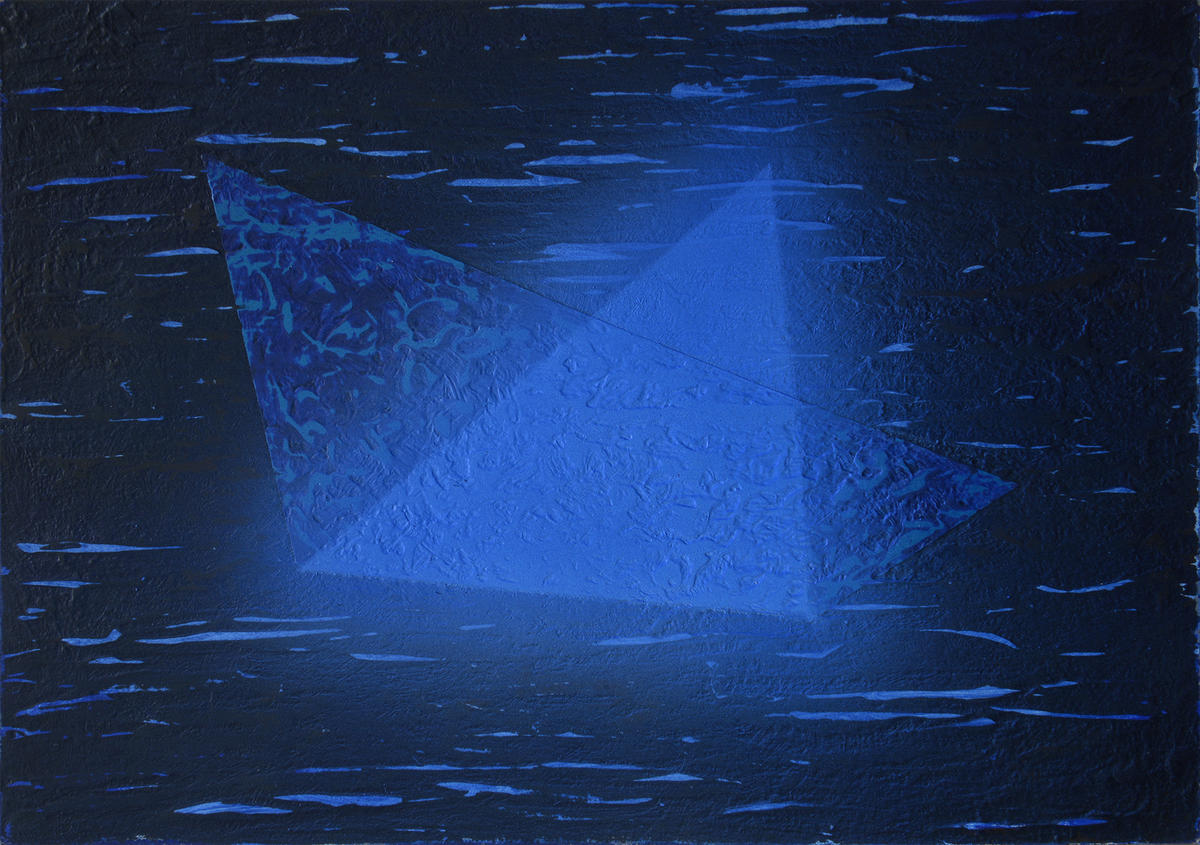

实际上,张利平“光”系列中多数的作品,更接近于这种介乎抽象和具象之间的风格,画面常常聚焦在某个局部,一方面似乎有现实场景作为依据,另一方面,又仿佛其来有自,早早地就独立存在于这个世界之中。

所以他的那些光可以是被裁切过的,可以是不规则的,可以是双层或漂浮的,可以有不同的颜色,甚至就是发光体本身。

无题1号、2号、3号

卡纸丙烯,18x13cm,2017

它们引人注视,诱惑你去凝视——而凝视,确是艺术的灵晕产生的前提——从某种程度上,张利平的光,是适合冥想的。

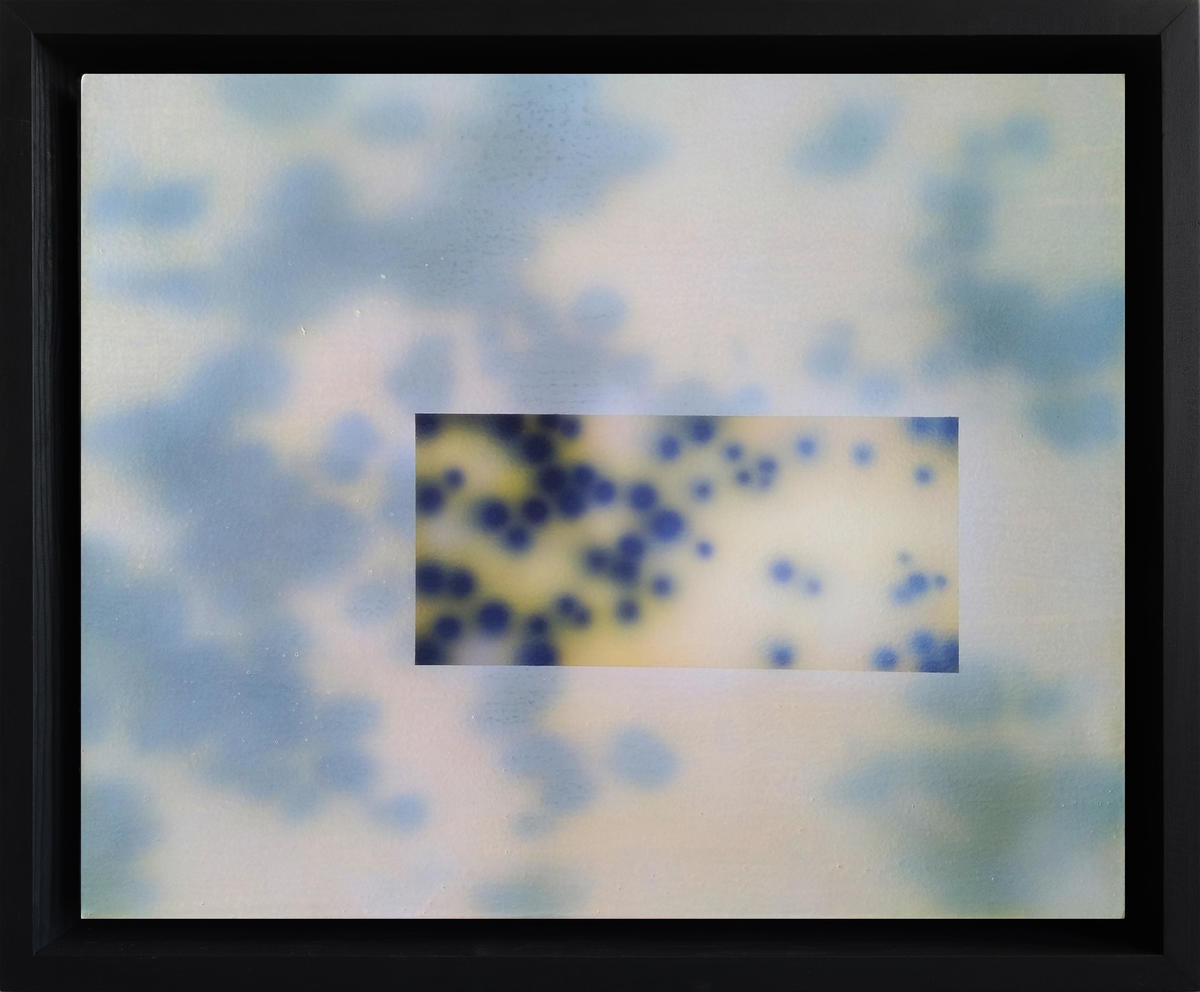

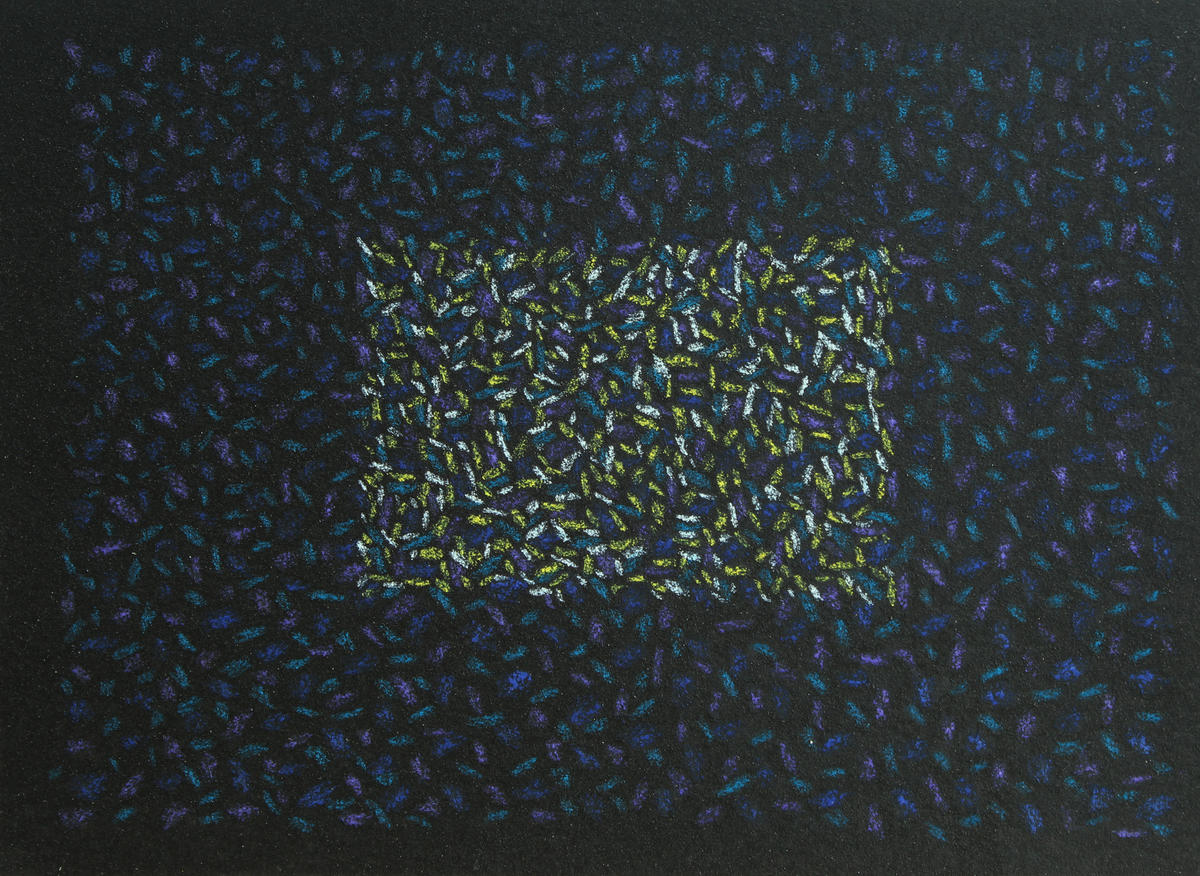

《色点2》,纸本综合,19.5x13.5cm

《手稿7号》,纸本综合,19.5x13.5cm,2017

绝大多数西画,都适宜在自然光充足或匀称聚光的环境下观看,但张利平的画尤其如此——不是因为他在表面有做多么复杂的肌理,而是因为,光照在“光”上的时候,便有了一层奇妙的激发、碰撞和互动的意思,以光照光,以光承光,以光反光,因此彼此都显得耀眼而炫目,令人惊喜艺术的神奇。

《手稿5号》纸本综合,19.5x13.5cm,2017

我本来想,有小白的美文在前,这篇至多只是番外而已。不过为了读者的方便,写作前仍循例给张利平发去一份采访提纲,不料,寥寥几个问题,却得到了洋洋洒洒七千字的回复。可惜为了适应当下的“轻阅读”,不得不删减大半。

综合此前的专文,加上此次的对答,我想自己已毋庸赘言。请大家直接看下面的访谈吧。

《影、午后》,布面油画,50x40cm,2014

象外 X 张利平

象外:用一段话大概描述一下自己。

张利平:我觉得很难,其一是我没这个能力;其二,不管从哪个角度开始,都觉得是用一个框架来编织一个越来越具体的我。我并不愿意被局限在任何一个框架中,虽然我认为每个人的成长最终都无法跳出自己编织的框架,但至少努力让这个框架更大一些,自己在里面就会相对更自由一点。

无题8号、5号

卡纸丙烯,18x13cm,2017

象外:你是因为什么契机开始创作“光”这个系列的?

张利平:我的大部分作品都围绕自然题材展开,回过头来看,其实以往创作和生活中很多事情都已经在和光发生关系了。

我是在河北张家口长大的,到达北京的西伯利亚冷空气就从张家口经过。常年多风有个好处,就是空气好。等上大学到了石家庄,刚好赶上那边的重度雾霾(当然那时候还没有“雾霾”这个词,只觉得是雾,空气中常常漂浮着酸腐味儿),那时候才怀念起了老家的蓝天白云。所以,灿烂的阳光在我的内心就表现为缺(他笑称就像说“五行缺光”一样)。

大学一毕业我就来到了北京。那时候是2006年,北京风大,偶尔还被沙尘暴袭击,但对我来说,呼吸顺畅、阳光明媚,我的内心就很开阔。我在宋庄租了一个小院儿,一切安顿下来后打算开始创作——实际上那是苦逼生活的开始。刚开始我常常坐在院子里晒着太阳思考:画什么?怎么画?反反复复。那时候没有宽带网络,信息的闭塞和陌生的环境令人有一种孤独感,坐公交进城去西单图书大厦看艺术画册就算是接触外部信息了。

张利平现在的工作室

2012年我搬到了现在的工作室。朝向是北面,只在夏天时有少量阳光直射进来。这又造成了我对光的一种“缺”。同年我女儿出生,刚好那时候我“发烧”起了自然农法,就希望给她种点有机蔬菜。前后就种了两三年的时间,体验自然农法的经历给了我很大的收获——草和菜争抢阳光,我是这个生态的干预者。光是整个过程的核心。

象外:你最喜欢什么场景或什么时候的光线?

张利平:其实什么时候的光我都喜欢。在我的概念里,所有的光都是我切入自己人生体验的一个元素。

无题7号、9号

卡纸丙烯,18x13cm,2017

象外:通常情况下,当你决定要画一个有光线的场景时,你会花多长时间观察它?

张利平:之前画过的光系列作品大部分是平时手机拍照收集的素材。一旦遇到触动我的场景,我都会认真地去感受,但从没有卡过时间。看着光移动,更多时候还是和时间产生关联。包括之前种菜的经历,其实里面也包括对时间的感受。

无题11号、20号

卡纸丙烯,18x13cm,2017

象外:可否说说技术层面上你是如何表现虚无的光的?

张利平:2012年之前我的很多作品都是油画,女儿出生后,我担心油画的味道对孩子身体不好,所以转换成了更健康的丙烯颜料。油画中对用油的控制需要费精力去把握,画面尺幅越大越不好控制,动不动会出现局部吸油的状况,画面表面的反光就不均匀。丙烯就不存在这个问题,它在颜色的耐候性上好,颜色也稳定,最重要的是丙烯干了后基本没有刺激性气味。早些年我常常为了生计去接一些散活儿,比如给人家家里画墙绘、壁画,等等,所以用喷枪的经验就运用到了后来的创作中。被雾化后的颜色可以很好地表现出光影的质感,对柔和边缘的控制可以表现出大多数我想要的画面效果。

《灌木丛之三》,布面丙烯,100x90cm,2011

象外:除了光系列,此前你还画过灌木丛和野草,看起来那是一个耗时费力的工作,为什么要花那么大力气去画一般人觉得无用的草木?

张利平:最早画野草是2008年,画的是我老家张家口冬季的荒野。当地降雨偏少,所以乔木很少,灌木为主。而且由于祖辈农民开荒,所以留下更多的是荒草。当地特有的一种我们叫尖草的野草,有点像芦苇,叶子又长又尖,大概有一米左右,在地上像矗立起来的无数钢针丛。冬季的狂风肆虐呼啸,而那些钢针却可以在狂风中屹立不倒。每次看到这个场景都被震撼,才有了后来的野草系列。

家乡的“荒原”

野草系列之后画的是灌木丛系列。灌木丛也是北方太行山系沿线的主要植被。我来到北京后常留意路边的绿化带,大多数是用灌木丛来做绿化的。其中很多品种是我们家乡的近亲品种,比如有一种叶子偏红、结着像大米粒一样形状的红色小果实的灌木丛,我们老家的山里就有,果子味道特别酸,我们俗称醋米。在野外如果渴了,可以随手摘着吃。它们被培育后,红色米状果实就不酸了,但要求叶子更红;每年被修剪地整整齐齐,也就失去了原有的气质,感觉很像城市中人,有着统一的着装和习性。

灌木丛系列虽然看起来笔触繁琐,但画的时候不会枯燥,就像我们拿到一本文学巨著,一开始也会觉得这么多字是怎么写出来,但实际上每一笔都是内心的释放,写的过程中也会很享受。

象外:你的童年和青少年是什么样的?对你的艺术观有什么影响?

张利平:我是在农村长大的,父亲做过木工,也做一些小生意。由于当地产铁矿,所以也做过矿工。他还炼过金子,把磨碎的金矿粉放在碗里,接半碗清水,对着阳光轻轻晃动,通过一闪一闪的金光可以大致估计金矿的含金量。我亲眼看着爸爸和一堆叔叔在我家院子里折腾好久,结果炼金子失败,倒是炼出一块儿银子。虽然银子品相很好,但还是没赚钱。后来听说是受骗,买到的是假的锌丝,反应时出了问题。

当时村里有很多家庭都靠炼金获利,排出的废水很毒又没有气味。有人看到喜鹊落在水边喝水,第一口喝下,第二口便栽倒在水中。我家院子里老鼠和蚊子也很少。爸爸不让我碰院子里任何冶炼材料和工具,所以我可以深刻感受到毒的威力。后来我关注自然题材,也许和这些经历有关。

母亲最早是做理发,教出徒弟有数百之多,闻名方圆几十里;后来美容业兴起就一直做美容行业。记得母亲从没学过画画,就可以在窗帘儿上用缝纫机绣喜鹊登枝、龙凤呈祥。母亲的理发也是自学的,进城逛街只看谁的发型好看,看电视照着中央电视台主持人的发型她就可以剪出来。一到过年时,烫头发的妇女们会挤满我们家,一般是谁先洗头,就先给谁烫发,为此还有吵起来的。后来只好用纸写上号码,拿号排队。那是1990年左右。

手稿6号、8号

纸本综合,19.5x13.5cm,2017

我对于绘画的喜好从小学就开始了。母亲听说村里有个老师能写会画还教学生,就把我送去学习。在母亲眼里,能写大字才叫有文化。我去了后竟然跟老师学起了素描。初中毕业后算是正式选择了画画。我其实物理学得很好,家里电器我都可以拆了修,修了拆,但听说机电类大学高考分数高,两者权衡后我选择了上美术职业高中。那时候我觉得做艺术家特别浪漫,脑海中的画面是我背着画夹子走南闯北,想去哪里就去哪里,而学机电专业的画面,则是一个穿着蓝色工作服的老男人,带着高度近视眼镜满手是油的在昏黄电灯下孤独修理电机。

象外:你在工作室附近租了块地,不种菜,却先种草,为什么?

张利平:也不是不种菜先种草,而是草和菜一起长。我学的自然农法叫朴门永续(源自Permaculture,意为永续农业)里,草是特别重要的一个元素,具有保温、保湿、保松三大作用,利用好了可以给菜地很大的帮助。朴门永续起源于奥地利的生态学家比尔·莫里森和戴维·洪格兰,后来我还读了日本著名的福冈正信写的《一根稻草的革命》。最开始让我发烧种植的是奥地利的赛普·霍尔泽的视频,但让我下定决心租地的视频是网上看了国内养猪户爆出的用激素养猪的视频。

装裱后的《无题16号》

象外:艺术家和社会,和所在的社区的关系,你是否关心?如果关心,又以什么的方式介入过?

张利平:我觉得艺术家和社会及社区确实是分不开的,但随着互联网越来越发达,社区已经超出了物理意义上的社区,更多是和自己兴趣相投的网上社区。每个人并不用刻意地去关心社会,我感觉只要关心好能力所及的范围就是对整个社会的的最好关心。

象外:做艺术家不容易,你凭什么坚持下来?

张利平:我个人的体验是,树立一个坚定的信念特别重要。这个信念最开始无法确定是否靠谱,完全是靠本能和内心的向往。高中时和同学聊到理想,我说想以后做艺术家,当时同学就说很渺茫,你看梵高多苦逼,死了才出名。我也觉得难,但心存侥幸:万一过些年,社会发展到允许一个普通人也能做艺术家了呢?

曾经住过的小院

大学毕业后短暂迷茫过一段时间,最终决定来宋庄。我当时天真地以为,待上几年怎么也能有所收入,然后顺利地做一个职业艺术家。但事实比我想象的难得多。所以头五年里我做各种散活儿,画墙绘、接工程壁画,还摆过地毯儿卖儿童小玩具,反复几年,到年底常常连房租都不够,还要家里帮助解决。后来画多了,认识的人多了,渐渐可以参加一些展览,偶尔还有作品出售,那时候每卖出一幅作品都会得到巨大的鼓励。

《无题22号》,卡纸丙烯,18x13cm,2017

从最初到现在,一晃已经有两个五年,现在基本上可以全职在工作室创作,而且一年比一年好了。这个时候需要解决的就是不断梳理自己的创作思路,把原有的一些想法提纯或者不断延伸下去。

象外:如果不做艺术家,你会做什么?

张利平:我也曾偶然想过不做艺术,但从没想出来过,如果不做艺术我还做什么,因为现在我感觉完全可以通过艺术去做任何事情。

象外:平时你喜欢阅读什么样的书,喜欢看什么样的电影?

张利平:早些年对艺术类的书感兴趣,近些年对科学、生物和心理学方面比较感兴趣。现在音频书和电子书越来越丰富,所以我很少再看纸质书,《三体》、《乔布斯传》《消失的微生物》等电子书每天都会听。电影也看的很杂,前段时间刚刚看了《生命大跃进》。

无题15号、23号

卡纸丙烯,18x13cm,2017

象外:挪用“万物有灵论”这个词,你相信“艺术有灵论”吗?

张利平:万物有灵论之前听说过一点,也了解过植物有味觉、触觉、视觉甚至还有短暂记忆,但据说应该没有智力(因为没有大脑),而且其视觉范围比人类更宽,可以看到紫外线和红外线。2007年开始我断断续续画过一系列石头,其中有一部分是把石头当做一个个体来对待的,就像对待一个人、一个动物一样。但那个时候更多关注的是石头本身的不确定性,它们没有具体的形状,就像天空的云千变万化。

对于“艺术有灵论”我不确定,我觉得艺术一方面是自身载体释放的信息,会引发观者的感觉,另一方面是艺术品传递了艺术家的理解维度。我个人目前的认知状态是科学占了大概60%,还有40%是预留出来的不可知空间。我总觉得人对外界的认知很有限,知道的越多,越觉得自己无知。

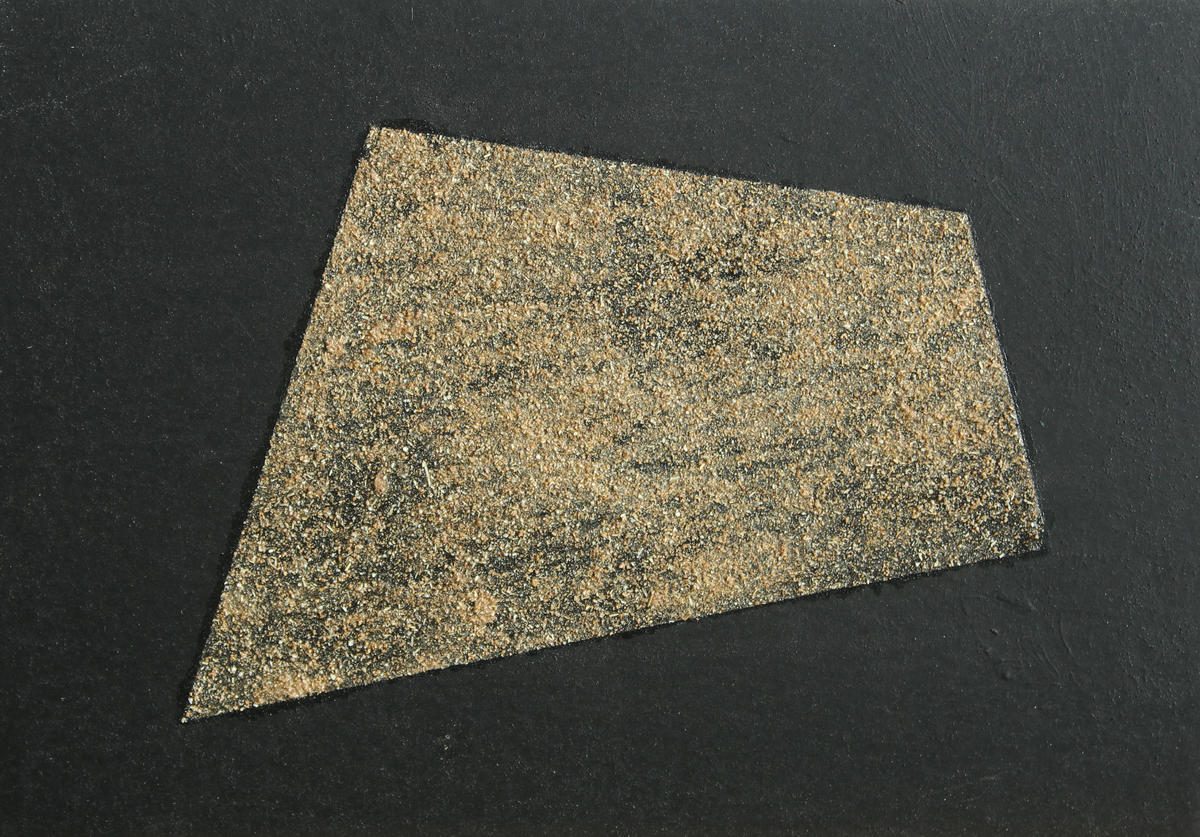

《手稿2号》,纸本综合材料,19.5x13.5cm,2017

那些黄色的东西,其实用粉碎机打碎的坚果壳

象外:目前是否有新的主题或系列在创作中?

张利平:2017年我开始尝试用“雾霾”来做作品,前几年雾霾爆发的时候,我自己还做过几款空气净化器。后来就逐渐用灰尘来做作品了,对喷笔的运用也让我把注意力聚焦在了微粒这个维度。雾化的颜色广义上不过是彩色的灰尘而已。那么我们身边无处不在的灰尘,对于我来说便是取之不尽用之不竭的创作材料。