毒与药的精神困厄,这个社会是这样把李文亮“杀”了的

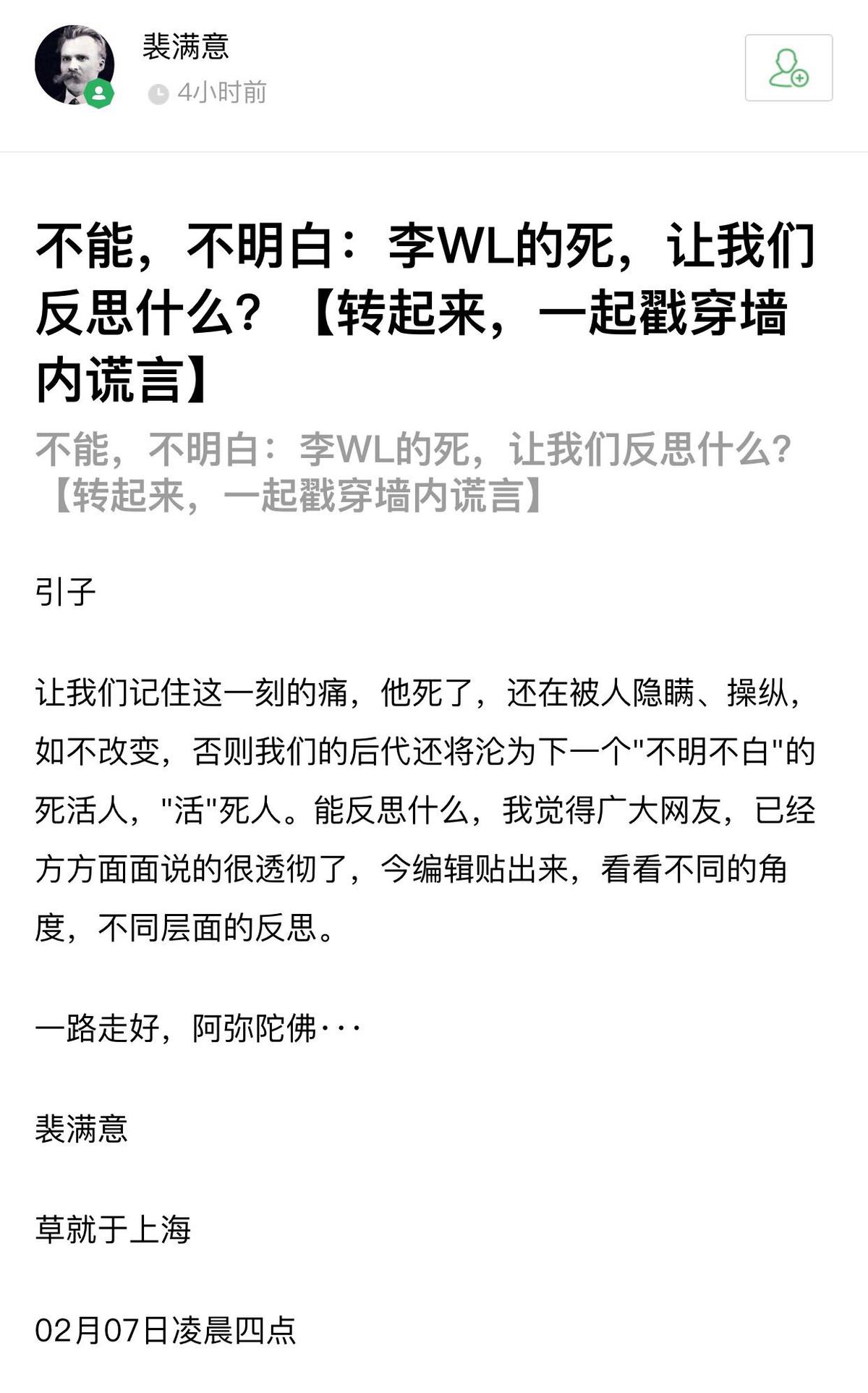

说明:昨天晚上写的《不能,不明白:李WL的死,让我们思考什么?》今天上午已经被和谐了,故而只能把文章的内容用长截图的形式放在文中。我们每一个人都应该反思,到底是谁"杀死"了李,我觉得是我们每一个人,不信,看我对当下社会的分析。

正文

所谓文明的丰碑不过是野蛮暴力的实录——乔吉奥·阿甘本

引子

我们在这一场疫情的"景观"围观中究竟发现了什么?失去了什么?还可以得到什么?

任何信息都具有毒性,就像广告,我们本不相信的,但却不自觉地哼哼着它的曲调,这就是图像与文字的灵力,它像巫师一样召唤着每一个人内心的欲望与秘密。关于武汉疫情的信息,我们已经看得麻木了,而小小的一面口罩,却"戴"出了中国社会各个层面毒与药的熵效困厄。

一、无人政治:官民互斗的权力范式

这次疫情,首先,直接暴露的就是武汉政府在社会管理、信息发布等机制当中的一系列"乱象",而这种乱象可谓中国几千年来官僚政治之典型。

对此现象,西方政治哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)有一个学术性的词汇,我觉得很贴切当下的政治现实,那就是"无人政治",正如其言:"官僚政治是个复杂的统治系统,没有人承担责任——不管是个人还是精英,也不管是少数,还是多数,这样的统治的一个更恰当的叫法是:无人政治。(确实,如果我们把暴君统治看成是无法对自己进行正确评价的政府,那么很显然,无人政治就是所有政府形式中最残暴的一种,因为我们连一个能对发生的事情负责的人都找不到,这种状态是造成当今全世界范围的叛乱事件的最重要的原因之一)。[1]

在这里我不想批判中国的政治体制,因为这是一个沉重而危险的话题,也是一个无解的话题。"无人政治",不唯独中国有,世界范围内,都存在这样的困境。

"无人政治"看上去是一个没有人的政治,其实它背后的本质恰恰是无处不在的对"人"管制、管控,乃至操纵,只不过这个"人"是谁对谁的问题。每次发生重大安全事故,我们都会被迫填各种表格,诸如政府发来的,学校发来的,单位发来的,卫计局发来的,乃至妇联、政协等发来的,各种函件,各种上报,但是却没有一个单位能针对具体的问题,哪怕是一个口罩都没有,看上去我们有太多的人"关心",却解决不了多少实际问题。无人政治,才是真正的病毒政治,也是政治真正的病毒。

当下全球范围内的政治性矛盾,我在这里可以用举一个国外的例子来给予说明。那就是去年第十二届上海双年展,有一件《法证建筑(FA)》的作品,或许可以帮助我们窥测一二。根据展方的诠释,可知:FA由建筑师、艺术家、电影人、记者、软件开发工程师、科学家、律师以及其他各领域和学科的众多合作者组成,是一家位于伦敦大学金史密斯学院的研究事务所。FA由伊尧魏兹曼教授创立于2010年,致力于新取证技术的开发与传播,并代表国际检察官、人权和民间社会团体以及政治和环境司法组织展开深入的建筑和媒介研究。

该作品讲述的是《阿约钦纳帕项目》,事情的起因是2014年9月26日晚,来自墨西哥西部阿约钦纳帕师范学校的43名学生被当地警方绑架,而后者似与贩毒团伙存在同谋关系。自那时起,当局和失踪学生的亲属各自都提供了矛盾重重的案件陈述。为此,法证建筑利用所有现存数据开发了一个在线互动平台,让公众有机会仔细研究拉美近年来最严重的侵犯人权案件之一。这个案例展示了一种新型调查美学,它创造性地提高了公民就侵权案件增进知识和收集证据的能力,同时也改变了我们对历史表象的理解。

当我看到这件作品的时候,确实非常的惊讶,该件作品其实就是指向当下一个极其尖锐的政治性问题。43名学生被当地警方绑架,但是这所有的行径都是透明的,自事件开始,各个国家的安全机构也其实早就开始监视了,并且所有的攻击都是经过严密协调过的,而事件的当事人却完全蒙在鼓里。因为操作这件事件的人都知道,这背后的利益与利害问题,谁都不敢点明,谁也都可以"袖手旁观",当晚所有的秘密机构都很活跃,但是没有人去阻止这起暴力事件。

首先墨西哥政府对杀害这些平民与43名学生的持续失踪负有不可推卸的责任,此外这些国际机构同样也是"助纣为虐"。这也暗示了一个更加深刻的问题,那就是在全球资本、技术、金融控制下的民族国家,其实早已"苟延残喘",它对于保护公民的生命安全与人权,是有选择性的,或者说是"形同虚设"。它对于真正维护公民的利益也越来越"捉襟见肘"。[2]

今日的香港事件,只是一个小小的案例,联想这几年世界范围的示威游行、骚乱,以及中兴、华为事件,特别是2016年英脱欧,以及特朗普当选,以及时下的中美贸易,美军对伊朗军事头目的定点清除,等等,其实已经证明,世界范围内的政治正发生了巨大转向,全球化的危机日益复杂,新自由主义面临破产,越来越失去人心,而民粹主义正沉渣泛起,新的权威政治也日益顽固,而不是越来越走向民主化。

在中国则变现得更复杂,例如,官民之间的互斗,乃至互害,则表现得较为典型。民众对"上层"越来越感到厌恶,官也觉得民越来越难以管理,因为"民"的各种政治诉求越来越大。官方对信息的遮掩越多,民众对王省长、周市长"吹毛求疵"式的苛责则越来越多,诸如王省长没戴口罩,念错数字,对于懒政、乱政的谩骂也就越来越尖锐。

殊不知,王省长也好,周市长也好,也有他们的难处,信息发布,不是他想发布就发布的,这背后是更复杂的政治制度、"规则"。此外,针对这次疫情的真正"罪魁祸首",还没有确定,具体的责任该谁负责,是武汉方面,还是疾控中心,亦或是其他方面,这一切都还未明朗。而民众则不管三七二十一,直接写文章叫市长出来"走两步",喊打喊杀,要千刀万剐的,似乎形成一种角逐、斗争的权力游戏,而这一游戏,注定是双向失败的,因为中间缺失诸如原来乡绅这一阶层的媒介的沟通环节,这是极度不对称的权力"游戏",更是一个双方都"空王位"[3]的政治难题,它预设的是各自权力不在场的政治范式。

双方都以为各自有权力,其实是双方都没有权力对彼此,也没有权力针对出现的现实问题,出现双向的无主体化的权力空置,但我们又分明看见无孔不入的微观化的毛细血管式的日常生活部署,乃至限制、操纵,正如哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)所评判的,这种权力的空无,那看不见的安济之手,象征的对象,也是最牢固的权力控制,因为双方都可以不担责,就像过去神学世俗化过程中出现的权力断裂性与非连续性一样,可以相互控制,相互戕害,相互谩骂,以怨报怨,而对现实矛盾的解决无济于事。

二、倦怠社会:真相、谣言之网络操纵

此外,这次疫情,也暴露出政治层面之外的诸多社会问题,特别是传播当中的真相与谣言,我们已经傻傻的分不清楚。因为要分清楚真相与谣言,不仅仅需要一定的科学知识,更需要一种学术探究的精神,而这一点恰恰是民众、网友所缺乏的,故此,关于疫情的各种假消息,小道消息,无孔不入。各路神仙、妖怪出没,诸如,各种老郎中秘方,算命先生风水预测,以及商家销售捆绑。以至于出现只需要在家跷二郎腿抽烟、喝茅台就可以治疗新型冠状病毒的怪论。

谣言与真相,也考验着我们的价值判断与理性精神,可惜的是我们绝大多数的民众、网友都是一种二元对立的思维,非此即彼,非黑即白,非对即错,非好即坏。这种简单粗暴的妄断,从信息的发布开始,就一直在循环,从而自动性地构建了一个充满矛盾机制的、无解的生态闭环。在这一刻,我们似乎更深刻地明白,真理不一定是愈辨愈明的,而很可能是越搅越浑,以至于我们都不知道,嘶声力竭的对手其实是利益共同体所导演的一场"戏剧",而作为吃瓜群众的我们,却浑然不知。

当我们得知这一切是谣言的时候,谁都极度愤懑,谁都似乎有错,彼此埋怨、仇视、憎恨。正如批评家大卫·乔斯利特(David Joselit)所揭露的"由恨生恨",才是媒体病毒的本质。[4]

而之所以造成这种媒体传播的病毒机制,我想肯定有很多原因。例如,人本身天生就有一种发表信息的欲望,有一种知道的权利,也有故意制造各种信息的利益捆绑,亦或是境外势力"搅局",这些都有可能。在此我不可能一一展开,但是笔者想借助哲学家马赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse,1898-1979)所论述的"第二天性"概念,来作一简要分析。

简单来说他的"第二天性"概念,揭露的是人在拜物主义、消费主义影响下的心理特质,人在满足自我物质与欲望需求的过程中,慢慢的从人变成失去灵魂的非人,我们自身所处的各种信息环境,诸如报纸、电台、电视,乃至广告、微信等等无形中塑造了我们的第二天性。

我们本不需要知道那么多,也没有那么多的需求,但是在商品经济,自媒体时代,以及流量经济的刺激下,太多的写手、段子手等会针对人的需求,编撰乃至转发一些刺激人的"生理需求"的信息、符号乃至图像,我们被精致的培养出占有、消费,乃至批判的生命秩序。殊不知,孤独才是人的本质,商品生态系统所制造的"第二天性",是对人的本质的一种"媒介化",是形式的生命自由,而不是灵魂的真正自由,因为外部的信息直接冲垮了自我的心理防线。

此外,在这一刻,公众与私人的界限被彻底混淆了,以至于将自我的保卫经验主动性的让渡于各种消息的宣传者,那是一张捕捉人各种欲望的无限循环之迷宫大网,每个人都是这个网中的猎物,等待着被吞噬。我们的肉体与灵魂,从而陷入一种集体无意识的恐慌,乃至不安当中,故此,只能被迫以演绎好每一个多元的第二天性"快活的恶作剧者"与"狂喜的政治"角色。

谣言也好,真相也好,无外乎一个信息,一个符号,而占有这样一种无人知道的信息、符号,亦或是图像,就好像知道一个天大的秘密,我们在这种广而告之的分享、转发中,获得点赞,获得快感,获得参与性。

如果这种第二天性得不到抑制乃至解放的话,则很可能导致我们在信息的壅塞、混乱中集体沦陷。其在《论解放》当中提示到:"社会总是不停地重新创造…行为和抱负的模式,作为它的民众的"天性"的一部分除非反抗能够进入这种‘第二’天性,进入这些内生的模式,否则社会变革将只能是‘不完整的’,甚至是不战自败的。"[5]

事实证明,我们对第二天性的渲染,已经无处不在,在音频、影像新媒体时代,具有比纸质媒体,更夸张的"图像"与实时转播。例如,无限度的性的渲染、曝光,血性场面、绝地求生等运动项,总之是最大限度的刺激大众的视知觉系统,吸引你去浏览,乃至窥探。

这种针对消费者的偏好而制造的幻象,虚拟欲望,在今天的移动互联网、自媒体时代下,不是被削弱了,而是被大数据大大的细化与增强了。以前只是根据不同的团体、阶层给予视觉的"喂食",而今天是点对点的投放与狂炸。

所有的人,都被迫在大数据人口统计学的基础上分类到各个微信群,各个社交网络,各个行业渠道,乃至每一个细化的小团体。当你所关心乃至担忧的信息不断地被反馈,乃至重复出现的时候,"三人成虎"的效应被形成了。你所看到的世界,就是大数据所主动推送的世界,而这个世界是充满片面性乃至欺骗性的。每一个虚假信息,就像一个政治原子化(Political Atomization)的支点,构铸着不同群体,阶层所坚信不疑的的政治、文化景观。每一个人都成为了虚假信息的瘾君子,在烟雾缭绕中做着"春秋大梦"。或惶恐,或抑郁。这是毒,也是药,就像吸毒一样,只有不断地吸,才能抑制痛苦,但是吸的越多,伤害又更大、更深。

"第二天性"的进一步扩散,也很可能进一步陷入德国当红哲学家韩炳哲(Byung-Chul Han)所评判的"倦怠社会"[6]的困境之中。

"倦怠社会",是形容当今社会的病理形态,其中包括抑郁症、注意力缺乏症、过劳症等精神疾病。它们不是传染病,而是梗阻症;不是由否定性的、免疫学上的他者导致,而是源于过量的肯定性。虽然摆脱了福柯意义上的规训社会,却又陷入了新的精神规训社会,比起他人的剥削,自我剥削更加严重地导致了自我崩溃。

我们在浏览与疫情各种消息的时候,殊不知那是很多公众号,所精心编制的"喂养饲料",它进一步增强了我们对"第二天性"的满足,而我们则在自我满足当中,自我崩溃,自我恐慌,自我怨恨,自我抑郁,而这也是文化资本走向失控的病毒美学的一种现实反映。

三、文化资本:走向失控的病毒美学

威廉·巴勒斯(William Burroughs)是国际上率先提出病毒美学理论的学者之一,他认为网络信息等种种媒介,应该视为病毒性的机制,他在1962年的《爆炸的票》当中指出:"从共生到寄生只有一步之遥。词语现在是一种病毒。流感病毒或许曾经是一种良性的肺部细胞,现在它变成了一种寄生的有机体,侵入肺部并且造成损害。词语或许曾经一度是一种良性的神经细胞,但它现在变成了一种寄生的有机体,侵入神经系统并且造成损害。现代人已经丧失了沉默这个选项。试着停下你的默默自语。试着达到哪怕只有十秒钟的内心安静。你马上就会遭遇到一种抵抗的有机体,逼迫你开口讲话。这种有机体就是词语。词语是一切的开端。"[7] 病毒美学,它具有三个显著的特征,一个是失控的寄生繁殖性;一个是极强的传播力;另个则是干扰性。这种病毒美学很可能导致精神性的现实与科学性性的现实的双重瘫痪,以形成一个封闭式的图像、文字,以及其他信息媒介的生产、传播系统。

这是图像的时代,音频的时代,但是词语的力量却从未减弱。在此前,词语更多是承担确定性信息沟通的功能,但是在这个时代,却不一定。词语所内嵌的欺骗性、诱惑性与毒性要远大图像、音频等介质。

词语在当下所起到的功能不再是信息的可靠性与真实性,而是如何才能吸引更多无聊的人围观,吸引更多的大V、自媒体转发。而为了吸引眼球,各种媒介都会想尽办法,制造更奇幻,更虚假,更搞笑,更无厘头的病毒式的词语,这种毒性比武汉所爆发的新型冠状病毒更可怕,因为它造成的不仅仅是身体的疾病,更是一个民族、国家文化的、政治的,乃至大脑、精神的虚无、嬉皮与空洞,真相的泯灭与良知的缺席。

我们在这次的武汉疫情当中会看到各种"诡异",携带毒性的词语,例如:

1"喝高度酒防止肺炎"

2 "中老年人死了,养老金负担减轻了"

3"武汉给世界做出的贡献:

a、香港游行示威活动已彻底停止,香港社会秩序逐步恢复正常;

b、法国已持续60多周的黄马甲示威活动因为一名武汉女子的到来而宣布终止;

c、中东日趋激烈的战争态势突然降温。

d、全国课外辅导机构全面停课,教育部做不到的事,让武汉海鲜市场办成了。

这种谬论层出不穷,此外,还有各种段子、标语、新闻标题。例如:"大半个中国终于出现了家庭空前和谐,终于出现了。老公日夜陪老婆,老婆日夜陪老公的和谐画面了,而且是终日厮守,难道这就是传说中的爱情?都说爱情有毒,原来爱情需要的是这种新型冠状病毒。"、"发烧不说的人,就是潜伏在人民群众中的阶级敌人";"五百万武汉人逃离";"抓住一个武汉人";"聚餐就是找死"等等。这种奇谈怪论,简直让人匪夷所思。

我们一方面大喊"武汉加油",人人都被一种宏大的叙事所震撼,被医疗队的"逆行者"所感动,另一方面我们部分人却对在外的武汉人驱赶瘟疫一样,这是多么可怕。

对于国内的武汉人,我们是如此的冷漠,对于不幸遇难的外国人,科比,我们很多网友、商家,也是如此。一点都不比卖口罩,发国难财的人要"温柔"。有的人抱怨"死黑鬼死就死吧,为什么不告诉我一声,让我提前买鞋",有的人甚至发朋友圈讥讽"科比要是没死,我也要买机票去美国把他杀了"···

由此可见,我们的痛苦、感动、怀念,乃至伤痛,在别人看来不过是一场狂欢,乃至交易。我们的同情、怜悯,正被人利用,我们的第一天性,不过是别人布置的第二天性。

当所有的词语出现在我们面前的时候,会有一种词语之间的交叉感染,像极了一种神经质的精神病症,那种"纹缂"的遗毒,hong卫兵的残余,似乎从未消失。

谣言与真相,我们已经无力区分,天使与魔鬼同时出没,看似对立的事物,其实是没有本质性差别的,对错不过在我们每一个人的"一键"之间,而在这"一键"的背后却是无尽的概念堆积乃至拼凑的偏见,金钱圈套,真正的智慧极少。

这种复杂词语间的张力。例如,怨恨、感动、焦虑、等待、无望、地域歧视等等,是我们每一个人贡献的,有无灵魂的专家,有无聊的网友,更有实实在在的伤害着与被伤害着。总之是每一个人的"自我",自我的审读,自我的利益,自我的立场,乃至自我的误判,等等。

这种病毒的词语美学,导致的将是信息自身的贫困、乏力与疲倦,与无人信任,是对真相与公信力的自我损耗。当这一切都司空见惯之后,最终导致的将是灵魂的麻木,对生命的漠视。

四、例外状态:赤裸生命的双重弃置

再则,对于这次疫情真正受到伤害的人来说,那是一种真真切切的生死挣扎。也不得不让我们进一步深思,这次疫情当中所暴露的生命政治学的"赤裸生命"(Bare life)现象。

"赤裸生命"概念是意大利当代哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)从古罗马法当中所延异出来的。简单来说,其是处于两种被排除性的人,一方面他不属于人间法的范畴,是可以被杀死的,但又不是神法的范畴,是不可以用来祭祀的。[8]

换句话说,他们是这样一群人,既不可能享受正常的政治社会所赋予的权利,同时也不被神所眷顾,也不受到宗教的青睐。他们是现实生活与精神世界都被双重弃置的人,一个"不正常的人"、"活死人"。在疫情当中,特别是在诸如武汉金银潭医院当中新型冠状病毒感染者,即是这"赤裸生命"的真实写照。他们的生存得不到保障,医疗设备与医务人员的有限,导致他们只能等待,说白了,就是等死,但是又逃不出去,别的医院也已经人满为患,因为武汉早已封城,只能被隔离,在有限的资源当中最大限度的依靠自身的免疫力求得生存的可能。

看似是一个正常的人,其实已经是被剥夺生命权力的"死活人",就算逃出去了,也会被定罪,被其他城市的人所封堵、唾弃。就算不幸死了,也可能不会被立即上报、公布,有的患者遗体,也不会立刻被处理,因为能处理这种带有感染病毒遗体的车辆是有限的,是需要等待的,而这种人其实是存在离弃之后的再离弃者,是赤裸生命当中的赤裸生命。而这一切都源于一个"禁令",一种"例外状态"的出现。

疫情的爆发是突然的,封城、封村,各个省发布一级公共卫生响应,交通阻断,军事管制,等等,都是例外状态的呈现,有的是现实的例外,有的是法律的例外,总之,都是通过例外状态直接干预生存的生命权力(biopouvoir),当然这种干预,不一定都是有害的,也是一种保护。但是这一系列的事件,确实反映了当下"政治身体化控制"的现实,也进一步印证了福柯70年代的政治预见,其言:"传统的司法国家转变为‘治理化’的行政国家在这种治理术的运作中,通过对身体的‘投入、殖民化、利用、卷入、改变、转移、扩展’,今天的政治权力构序更加微观化,细小化,过去宏大的权力暴力开始通过看不见的‘微细管道’和‘网状组织’对生命直接发生作用。[9]亦正如阿甘本所判断的从福柯开始"生命不再是一个医学的和科学的概念,而是一个哲学的、政治的和神学的概念。"[10]

这种对身体的封堵、隔离,不仅仅表现在治理者手段当中,也表现在社群的日常行为当中。有的小区出现了疑似感染者,小区的群众,对于其将是躲避瘟疫一样,感染者不仅仅被隔离,有的甚至被钢筋水泥封堵门墙,断其出路,这种将人彻底遗弃的做法,甚至被认为是正确的,是符合法规程序的,在这一刻本属于私人化的空间(如房屋等),却被例外状态无情的侵入。他们被隔离,没有人照顾,既可能没有生存物质的保障,也可能没有精神心理安慰。事实上已经出现了"被死亡"而不知晓的案例,这看上去是被隔离,又何尝不是某种"授权",而主动性的去消灭不配让它活的生命,这种惨剧是我们不愿看到的。

此刻,家庭变成了另一种意义上的"奥斯维辛",例外状态却变成了常态。正如阿甘本所揭露的:"政治的核心秘密不是主权,而是治理,不是上帝,而是天使不是国王,而是臣僚,不是法律,而是治安(police)——也就是说,它们形成和支撑的治理机制。"[11]

也由此可知,造成赤裸生命的法律、政治边界正在移动,乃至消失,在这一特殊时期,医生、护士、科学家、政府管理者、群众,等等,我们每一个人都是造成"赤裸生命"的灰色地带的犯罪者与同谋者,这种灰色地带就像看不见的手在操纵一切,如此恶性循环下去,想必我们每一个人也都可能沦为"赤裸生命",沦为现实生活与精神世界都被双重弃置的"不正常人"、"活死人",与此同时,我们每一个人都是见证自己被迫杀人的见证者。而这也是当下社会毒与药熵效的另一种表现。

五、个人救赎:让事物灵魂自然入序

既然我们已经被"看不见的手"在相互戕害着,就应该反其道而行之,同样以看不见的手,相互构序(ordoad invicem)。让事物、灵魂自然入序,也即安济救赎的一种。正如阿甘本所言:"对世界的治理,不是通过把外在的一般意愿以暴君式命令方式来意外地实施,而是通过了解在万物本性之中产生的可以预期的伴生效果,以及他们独特之处的绝对偶然性来进行的。这样,看起来像是边缘现象或次要后果的东西,正好成为治理行为的范式。"[12]

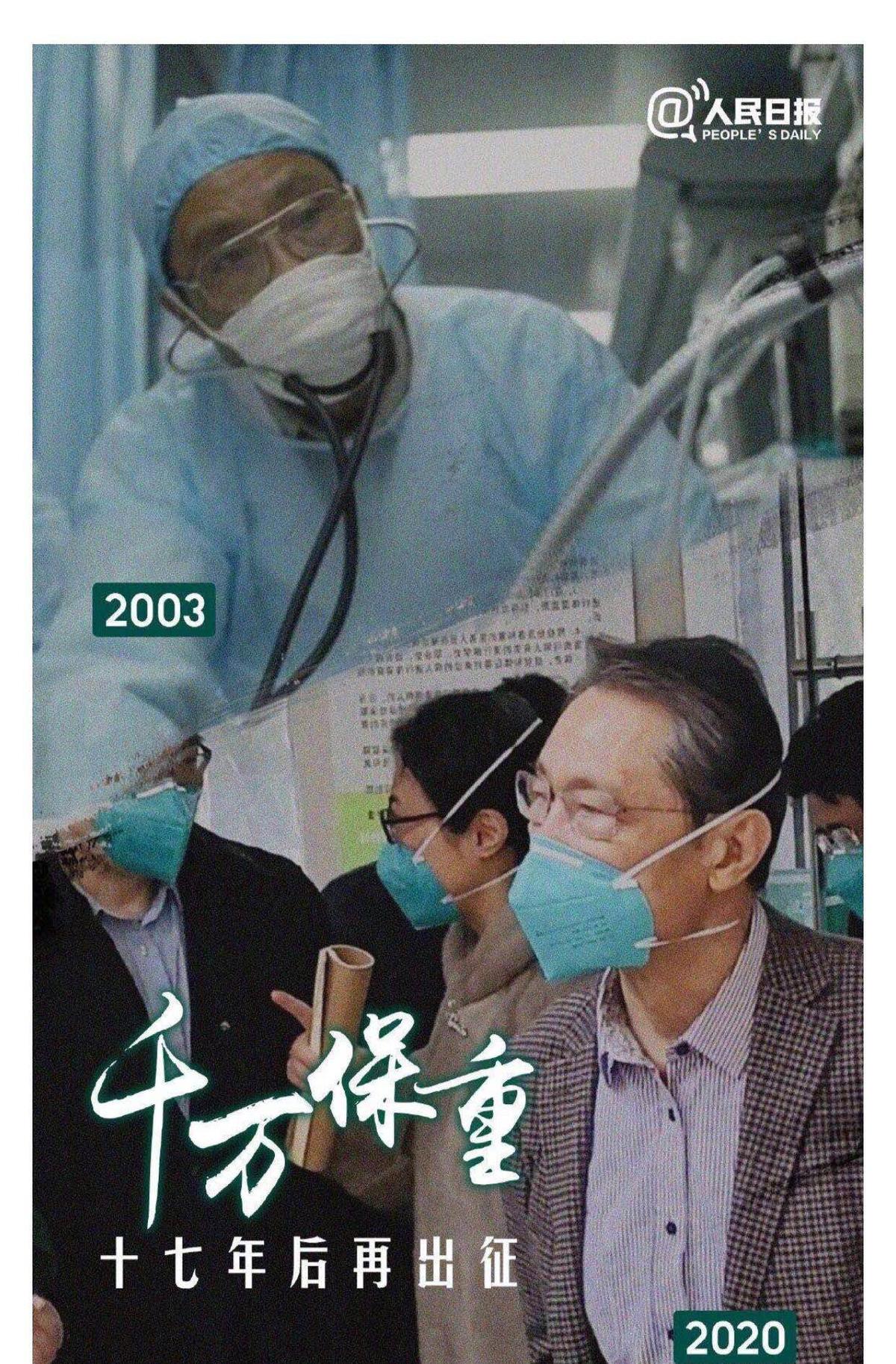

此外,我们要各司所职,发挥己长,专业的人干专业的事。我们需要像伍连德、汤飞凡、钟南山等英雄般的科研人员、专家学者,也需要专业的医护人员,更需要各个岗位普普通通的自我入序的人,履行好各自的责任,管理好自己是比安济救赎更有效的个人救赎。

每一个人都要冷静、理智、团结,更要有仁者之风。这一点我们需要向日本学习,我们防的是病毒,不是什么武汉人、湖北人、中国人,不要有地区的偏见,更不要主动造谣,让语言再次成为杀人的"病毒"。当我们对武汉人,喊打喊杀的时候,疑似感染的人肯定心里会恐慌,如此则可能被迫隐瞒疫情,甚至产生报复性心理,而这是比病毒更危险的语言暴力,心灵暴力。

隔离本是为了安全,切不可将隔离恶化对人之安全最大的牢狱。而这个度,则在我们每一个人手中,也在每一个人的人性之中。

任何事物其实都具有至少两个不同层面的利害关系,具有慈善、真诚、美性、仁义等药性的一面,也同样具有虚假、贪嗔、恶性、奸诈等毒性的一面。这是悖论,也是熵(entropy),这次武汉疫情,即深刻的反映了当下中国各个层面的复杂性、不确定性、无止境损耗的熵效困境。

裴满意 观念艺术《第三持存的毒性与药性》局部,2019

毒与药的熵效,它像巫师一样的转导者(transducteur),这种机制性与结构性矛盾,不仅仅指向前文所论述的无人政治、第二天性、真相与谣言、例外状态,也指向文化、艺术,更指向所有人的精神"困厄"。它总体上是向毒,还是向药的方面发展,有赖于所有的参与主客体的技术性、制度性与宗教性的自我觉醒、反思与选择。什么东西过量,必然是有害的,只有平衡的免疫能力,才能维持身体与社会的健康。

此外,改革开放40来年,诸多领域发展的极不平衡性所带来的社会矛盾问题,在这次武汉疫情之中,暴露无遗。这种矛盾的产生,其根源在于"与所有国家和地区相比,中国的社会共同体规模巨大构成要素和面临的变数最多,其中的一个要素和变数如若发生了变化,其他相关的要素和变数都会发生变化,从而造成大量的社会问题···在中国社会急剧转型时期,社会和经济之间、不同人群的利益之间、不同人群的思想观念之间、城乡之间、区域之间以及行业之间,发展的极不平衡现象,使得各种矛盾错综复杂的交织在一起,必然会导致大量社会问题的出现"。[13]

这在此疫情当中,我们看到了"逆行者",看到了无数人的爱心捐赠,看到了医生的疲惫,但也看到了诸如贫富矛盾、腐败问题、干群矛盾、医疗问题、食品安全、卫生保障、群体性事件、城市化问题、贸易摩擦、城乡矛盾、环境污染、法制不健全、民族矛盾、国际安全,乃至倦怠社会所出现的抑郁症、心理精神疾病,等等问题,当这些问题相互掣肘之时,则又进一步导致社会矛盾的复杂程度不断提高,所波及的领域愈加广泛。

而要解决这次疫情所产生的问题,光靠科学是远远不够的,因为疫情不仅仅是病毒疾病问题,更是风俗、社会、文化、经济乃至政治问题。

考察世界范围内的各种灾难亦无不是如此,其治疗过程本身就是一种相当复杂的社会行为。正如杨念群在《我国近代防疫体系的演变》一文当中所揭露的:"中国农村中长期存在的‘准疾病状态’的现象,病人发作时的临床症状根本无法通过中西医的任何正常诊疗手段加以治愈,而必须求助于被传统与现代医学排斥的文化仪式行为如画符、祭扫、做法等方式。这时,纯粹的科学解释就会显得极为苍白无力。更为重要的是,当疾病作为个别现象存在于个体病人身上时,完全可以通过施医送药的纯粹医疗途径予以解决,可当某种疾病以大规模瘟疫传播蔓延的方式影响着社会秩序的稳定时,对付病菌已不仅仅取决于医治病症本身是否有效,更是一种复杂的政治应对策略是否能快速见效的问题。清代的历史已经证明,瘟疫控制的程度和时间长短往往与社会和政治应对策略的有效性成正比关系,而不完全取决于医疗对个体病患者的实际治愈水平。或者也可以说,不同的政治与社会组织的应对策略决定着防疫的成效和水平。从‘社会史’而不是从单纯‘医疗史’的角度观察,正可以看出时疫发生时社会与政府行为在社会动员组织与整合能力方面的差异性。"[14]

从这次疫情当中我们也应该吸取各个方面的教训,一个国家的强大不仅仅需要庞大而健全的基础设施、经济的强大、科研的兴盛、政府的高效、充足的后备物质、快速的危机应对与处理机制,也需要各个产业链、社会各个层面的团结奋进,戮力同心,更需要我们每一个在面对困难时候的健康的心态,镇定的情绪,仁慈的悲鸣。真正的大国、强国,是能屈能伸,有血有肉,有灵魂的,有爱的。否则当真正的战争来临,我们首先在心态、志气与精神上就输了,还谈什么民族复兴?

综上,"病毒",是有毒的,这是肯定的,我们谁都不愿意看到它出现,但毒并非全是不好的,它是痛,也是真实的存在,一个时代的精神性与文化性就是在这个"痛"的时间里酝酿并弥散。我们也不要因为惧怕谣言而不敢发声,独立的精神与自由的心性,本就是中国文化所伸张的,民主与自由,也是世界范围内的普遍价值认同,尽管它可能迟来,但是绝不能让它在大是大非面前倒行逆施。

生活的意义就在于当下,当下都不了解,做不好,克服不了,还谈什么历史与未来。

这场"战争",匹夫有责。

每一个人都应该把自己的天性大胆而决绝地放在命运的时代里与时代的命运里,如此,我们才能感受到生命的潜能、价值的锚定,真真切切的存在,而不至于被愚昧的洪流淹没。

生在改革开放的年代里,是最好的时代,又何尝不是"最坏"的时代。

这是一个90后的社会观察,也是一个90后自我观察,其意义也在于此,正如雅斯贝尔斯所说:"哲学活动的意义就在于现实性。我们只有一种现实性,那就是此时、此地……"

对于逝者,我们缅怀,阿弥陀佛···

对于"逆行"的白衣天使、解放军战士,我们给予最高的敬意,您们辛苦了···

对于每一个奋战在疫情一线的人,我们给予最真挚的祈祷。

愿疫情当中的每一个人,都平安。

因为活着,就是希望···

因为我始终相信,你若光明,世界便不会黑暗。

随笔于上海

华东师范大学

非一艺术工作室

注释

[1][美]汉娜·阿伦特《共和的危机》,圣地亚哥:哈考特和布雷斯出版社,1972年版,第137-138页。

[2]裴满意《批判还是起义:试论当代艺术的政治"困厄"》,见网址:

https://mp.weixin.qq.com/s/HvhNKbMNwR_-sFCLu8YNQg

[3][意]吉奥乔·阿甘本《国王与荣耀》,蓝江译,中央编译出版社,2018年版,第357页。

[4][美]大卫·乔斯利特《反馈:录像艺术的媒体生态学》湖南美术出版,2017年05月第一版,第126页。

[5][美]赫伯特·马尔库塞《论解放》,波士顿:灯塔出版社,1969年,第11页。

[6][德]韩炳哲《倦怠社会》,王一力译,中信出版集团,2019年06月第一版。

[7][美]威廉·巴勒斯《爆炸的票》,纽约:格罗夫出版社,1967年版,第49-50页。

[8][意]阿甘本《神圣人:至高权力与赤裸生命》,吴冠军译,中央编译局出版社,2016年第一版,第13页。

[9][法]福柯《两个讲座》严锋译,载《权力的眼睛—福柯访谈录》上海人民出版社,1997年,第230-235页。

[10][意]阿甘本《潜能》,漓江出版社,王立秋、严和来等译,2014年第一版,第434页。

[11][意]阿甘本:《王国与荣耀》,蓝江译,中央编译出版社2018年版,第403页。

[12][意]阿甘本《王国与荣耀》,蓝江译,中央编译出版社,2018年版,第175页。

[13]吴忠民主编《新形势下中国重大社会矛盾问题分析》,中共中央党校出版社,2014年12月版,第3页。

[14]杨念群《我国近代防疫体系的演变》,原载《文汇报》,2013年8月31日。

作者简介

裴满意,青年文化学者、独立艺术家、诗人、艺术批评与策展人。字非一,中华诗词学会会员。

现生活工作于上海,主要从事文化艺术研究、创作,闲暇从事批评与策展。

主张理论与创作兼容,跨文化、跨学科、跨领域,相互打通。

研究领域涉及儒释道文化,艺术哲学,古典诗学,中西方思想史,美术史,当代艺术(观念、装置),书写艺术,现代水墨,摄影艺术,书画鉴定等。