蚊子

作者 cronoCojo

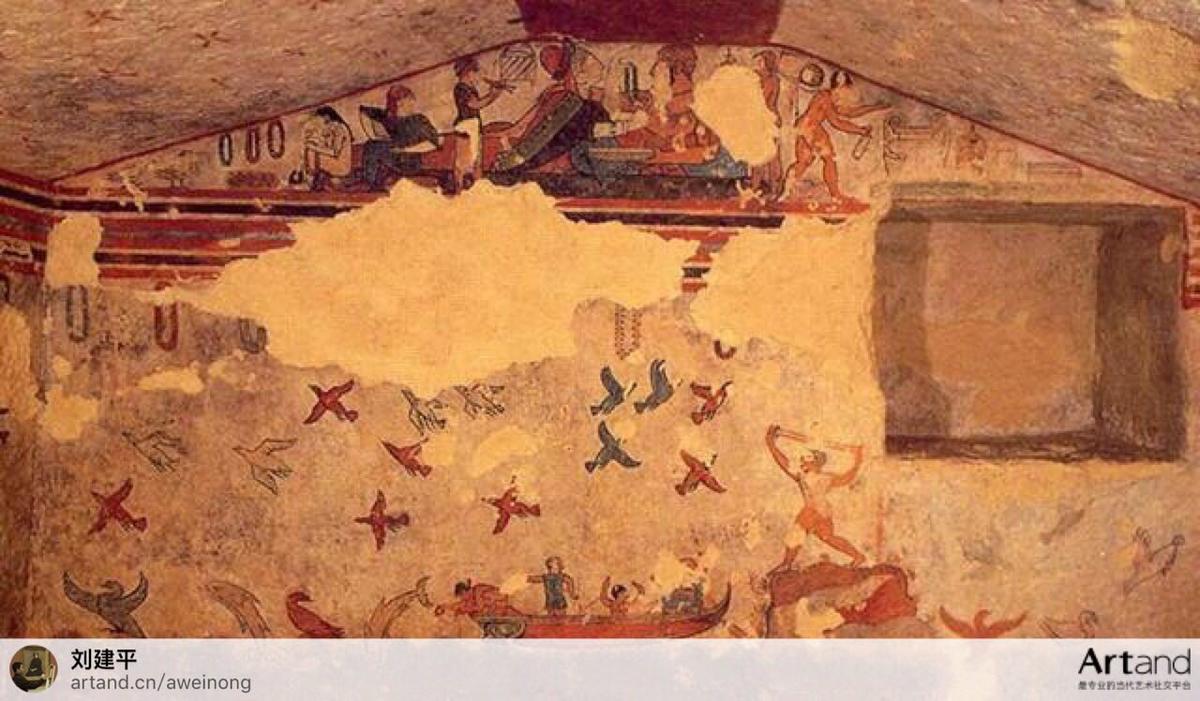

蚊子回忆起曾经见过的壁画 在一面平均分割的墙上 左边的国王驾驭着一辆战车 拉开弓箭指向右边的国王 而右边的国王站在吃水很浅的船上 正要丢出一只飞镖 好像要砍下对面国王的脑袋 借着那对紫色的复眼 蚊子知道他们是同一个人 在最好的年月里进行着最爱的游戏 只要壁画长存 陵墓的主人就能永远享有这些乐趣 在阴间以及千万个来世 蚊子并不关心人类的迷信 它觉得自己可以同时进行这两项活动 因为它有足够多的手 那时尼罗河正经历着完美的泛滥 腐败纸草的芬芳让它飘飘欲仙 经过数不清的石柱 也没让它觉得如何漫长 在神庙中心 一个希腊人正和祭司交谈 希腊人留着长发 衣褶间散落着亚细亚和利比亚的尘埃 祭司那青铜般的躯体上没有一根多余毛发 后脑光滑的像一面镜子 他们的血管像尼罗河那样枝蔓丰富 又像两株植物 莲花和橄榄树 只有诸神永生 希腊人说 尽管人类是他们的后裔 却只能享有短暂的生命 祭司不同意其中任何一个观点 他指着一间密室 无论希腊人还是蚊子都没有意识到它的存在 每个祭司都会留下一座雕像 清点它们我发现这座神庙至少已经存在了一万五千年 他非常肯定 这些人和神灵没有血缘关系 最早的祭司也认为 即使神灵曾经降临人间 那也是非常久远的事情 然而依照希腊人的说法 特洛伊战争发生在八百年前 两支军队中有许多神的子嗣 你们甚至认为 墨涅拉奥斯 帕里斯 以及宙斯的女儿海伦亲眼见过的埃及国王 名叫普罗特斯 本来就是一位神 从没有国王叫做普罗特斯 对于埃及人来说 八百年前的事情 就像发生在昨天 生命是永恒的 祭司停顿了一下 挥手赶走了耳边乏味而微弱的轰鸣 因为蚊子担心异乡人的鲜血隐藏着某种风险 同一个生命经历着世间一切生命形态 小麦 纸草 莲花 鳄鱼 骆驼 猫还有蛇 直到有一天变回人类 祭司差点只用一只手就终结了轮回路上渺小又不可避免的环节 埃及獴 埃及鹳 埃及妓女 埃及国王 一次完整的轮回要花费三千年 当然 对于埃及人 这不算太长时间 啊 我不知应该觉得欣慰还是难过 你似乎想要告诉我 从来没有新生命诞生在世界上 将来也不会有 总是我们经历着相同的爱慕和憎恨 一遍一遍重复着早已做过的傻事 只要是对往昔岁月稍有了解的人 总会或多或少认可您的结论 尽管它无法验证 然而越是人们深信不疑的 就越缺少证实的可能 更不用说那些神秘而精确的预感 似曾相识的亲切和眷恋 但是您说经历一切生命形态只需要三千年时间 我觉得无论如何太短了 除非那是另一种时间 与我们从星辰那里学到的知识不同 狡猾的希腊人抛出飞镖 蚊子发现在他浓密的长发间 另一张面孔若隐若现 令人恶心 于是决定支持祭司 它落在一处浮雕的阴影里 那是一串"安可"中的一个 也许是因为生命永生不灭的猜测令谈话的人们深感疲倦 蚊子的声音也清晰起来 哦 我可以解释这些 因为我曾经是一个国王 拥有许多战车 猎狗 许多女人 不过在那数也数不清的珍宝中 最不可思议的却是一株兰花 母亲把它交给我叫我像爱惜生命一样保护它 因为兰花就是我 而我所做的 与其说出于迷信 抑或对母亲的顺从 不如说那是日滋夜长的惊奇 我不知它如何熬过那么多寒冷干旱的时节 在漫长的流亡旅途中总是保持安静而快乐的态度 我丢失了数不清的挚爱 承受了数不清的背叛 兰花却一如既往 即使它从没得到额外甚至必须的关怀 好像我的另一个影子 直到我变成老人 从前的乐趣像枯叶般层层剥落 我开始分不清梦境和现实 或者说 生活只剩下最后一个梦境 那是母亲的梦境 长久以来被我当作她的诡计 因为我的父亲 一个国王 拥有许多战车 猎狗 许多女人 母亲只得到很低的顺位 如果在我们那个国度 拥有波斯人那样轮流侍寝的习惯 事情也许简单很多 遗憾的是 母亲似乎从未引起国王的注意 直到某个夜晚 本该湮没无闻或者日后出于某种含混的动机被虚构出来 照亮往昔之河以免它继续黯淡 那个夜晚 她梦到一位天使 送给她一株兰花 承诺这是她命运的转机 当她从梦中醒来 那个夜晚还没终结甚至还没真正开始 我的父亲 一位国王出现在她的寝宫 手捧着那株兰花 就像一团磷火 年迈的我一遍一遍谛视着创造我的夜晚 渐渐发觉并不是正在死去的肉眼观望着不属于我的梦以及我无缘见到的画面 我发觉许多只细小的眼睛遍布于我的躯体 它们是紫色的 潮湿的 倾吐着芬芳 好像世界上所有夜晚用所有安宁擦拭着它们冰凉的呼吸 好像它们比我的生命还要悠久 我拔出匕首刺向兰花 好像要撬开那些隐藏的眼皮 直到我的身体遍满伤口却再流不出一滴血 灼热的目光 沿着被三千年时光摩挲的无比圆润的浮雕 剥落又重新填满的色彩层层焕发出肉眼难辨的龟裂 蚊子知道危险正在靠近 尽管并不十分懂得人们厌恶它不是因为那点血液和瘙痒 它真的太罗嗦了 可是愚蠢的人啊 你怎么知道同谁共享生命呢 任何杀戮都冒着自杀的风险