我为什么要作《风水研究》

“我的作品系统里应该有一种像是绘画的东西”,这个念头是《风水研究》系列的开始。这几年,概念、或者与之类似的思维界限似乎在头脑中崩塌了,我放弃了“绘画”。我不想在已经封闭的方法论里面消磨生命,也不情愿用敏感的线条与诗意的色块记录生活中的小确幸,尽管我欣赏甘心那样去做的人们。我想艺术可以通过新的语汇介入现实,可以利用新的渠道跨入不同的系统,尽管我不确定这样实践的结果还算不算是艺术。我曾经用古人仿前人笔意的劲头“抄袭”了几件著名的西方当代艺术作品,然后公开展览销售;我曾经把从贫困地区收集来的一角硬币镀上黄金,拿到发达城市销售,所得用于购买漂亮的小发卡,然后送给贫困地区的小女孩;我曾经塑造了一坨黄金粪,然后放在河北境内的一条污染河流旁,黄金粪与垃圾堆积而成的河岸,以及乌黑腐臭的河水共同组成一幕怪诞的场景,我在十余家媒体上宣布,这一幕场景就是我的艺术展览;我还曾经制作了一面有五颗相等大小星星的旗帜,至今没能在国内展出……凡此种种,还有许多。

然而我对绘画是有一份情结的,十二岁那年接触素描,从银灰的铅笔调子和石膏翻制的各种物件开始;高中读的是美术特长学校,每天素描人物、色彩静物、满街跑着画速写;大学读艺术学院,留长发,觉得画画是生命唯一的出口。或许我应该创造一种像是绘画的东西,作为一段人生经历的纪念品。

尽管不愿意说出来,但艺术家总要拿出作品与这个社会进行物质交换,如果你做的是没法卖的艺术,那就做一点与你的人生有关的纪念品拿去卖。我一直觉得艺术家有价值的是人生,而被买走的是与艺术家人生相关的纪念品。所以我想我需要一些像是绘画的东西。这样便于交易、也让合作的机构不至于为难。

人活着,就要与这个社会沟通,他人需要知道你是干什么的,这是放心与你交往的前提。面对亲人邻里,我不愿意说“艺术家”这个词,因为很多人把这三个字看得挺重,并且有歧义,人家可能搞不清楚你是什么门类的艺术家,当别人发觉你和画画有关联的时候,就会认定你是个画家或是搞美术的。这个时候我不可能较真地解释当代艺术的创作手法如何多元,画家这个称谓是如何的不合时宜了,或者告诉人家艺术早就不是单纯的审美了,我们也审丑,并且为了社会责任还要在作品里面揉合着人性大声地鼓与呼……这样的话人家可能会认为我有病。所以我想我需要一些像是绘画的东西,这样便于应和别人扣过来的画家帽子、也让亲人邻里们不至于困惑。

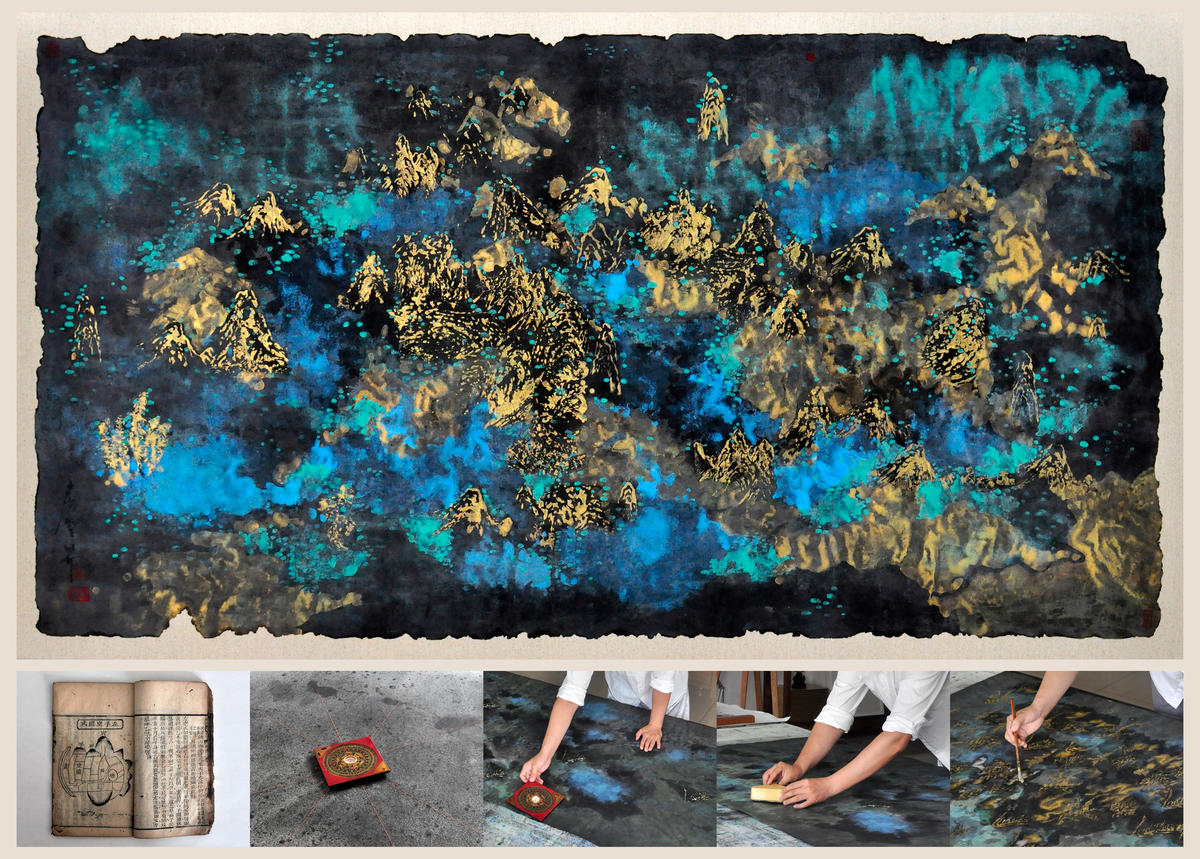

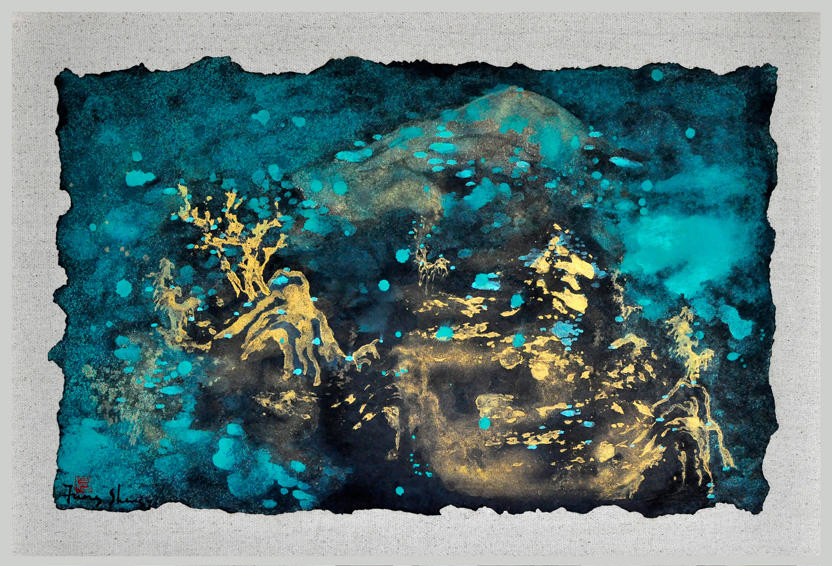

为什么选择“风水”呢?我喜欢中国人传统的神秘主义思想,对于传统中国人来说,一切都是有意义的,一颗星星的滑落、一种鸟的出现、一间屋子的朝向、一座坟的位置、甚至孩子不经意说出的一句话……随着文革时期“砸烂一切旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”,这些曾经的价值观支离破碎,我喜欢看到这些碎片重新织补、变异的过程。我在家庭氛围的影响下,自学过一些算命的伎俩,我喜欢收集老旧的物件,恰巧手里有几本清代、民国时期的“地理书”,也就是当时风水先生的工作指南。那里面有很多用以记载风水布局的插图,我觉得他们与传统中国画的构图方式不同,但又带有一丝联系,于是我决定利用这些传统的资源构成画面。

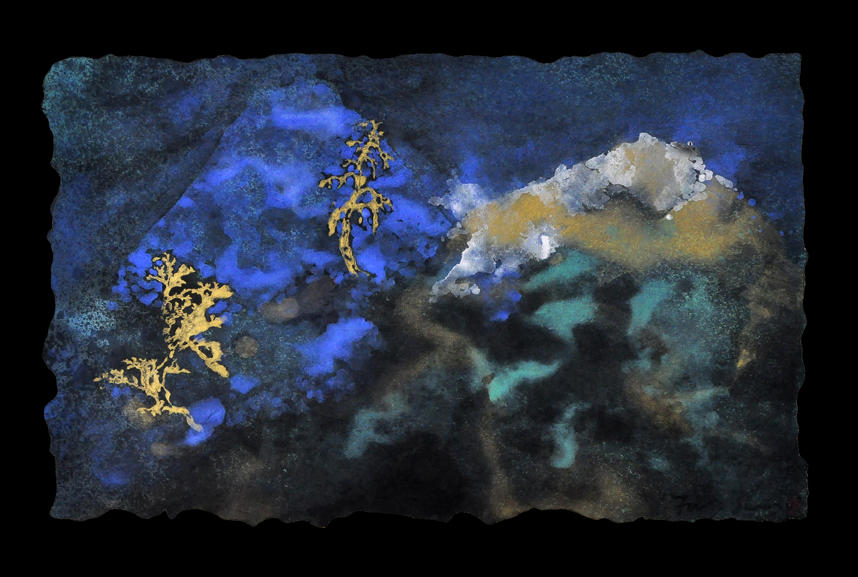

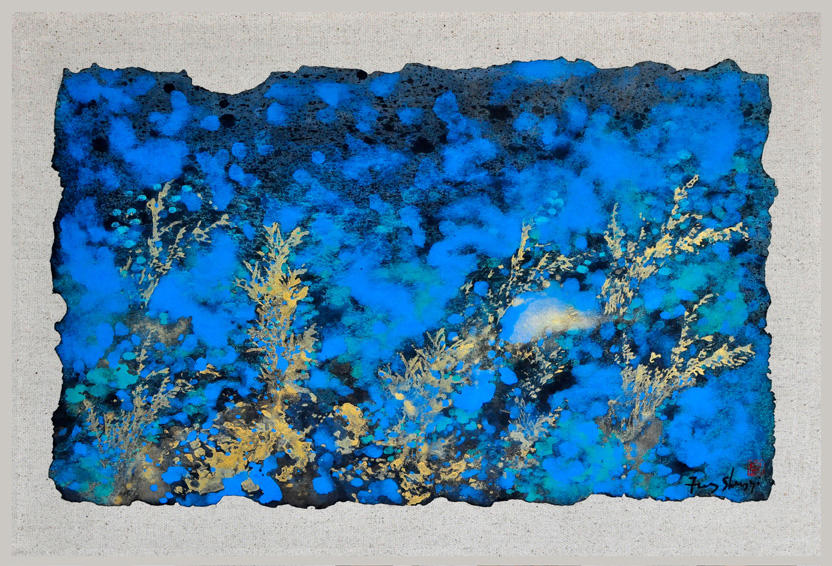

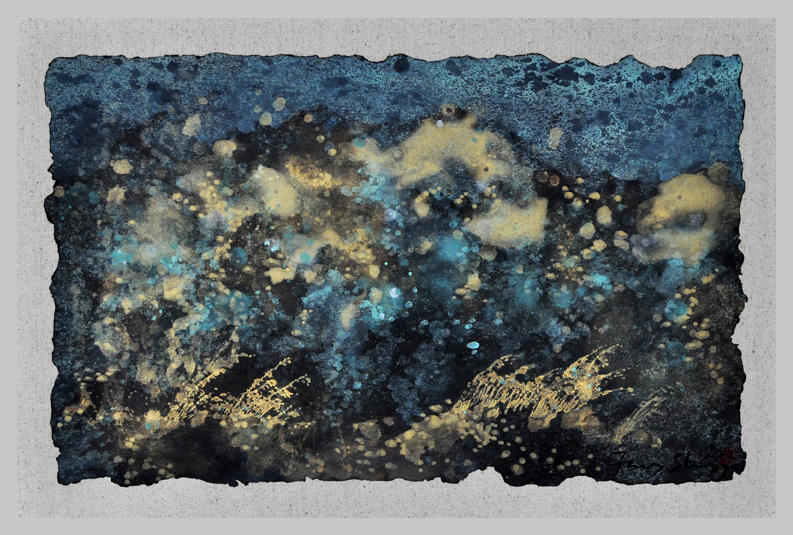

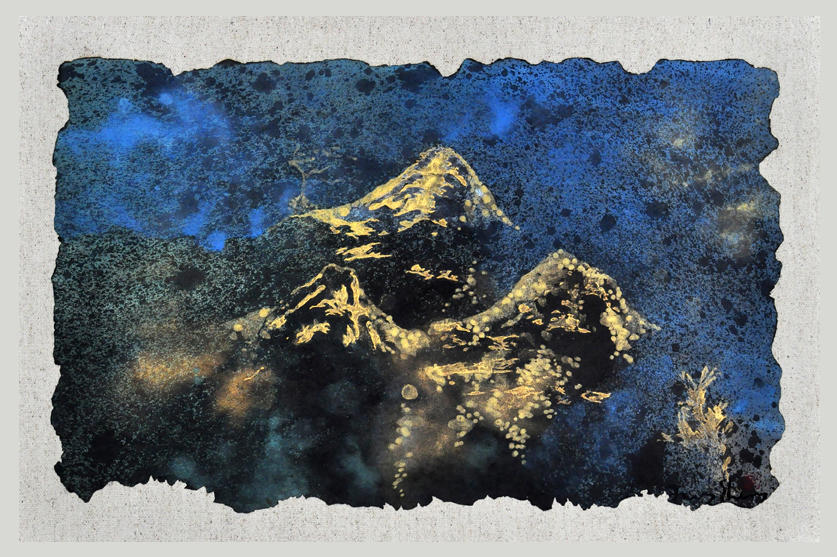

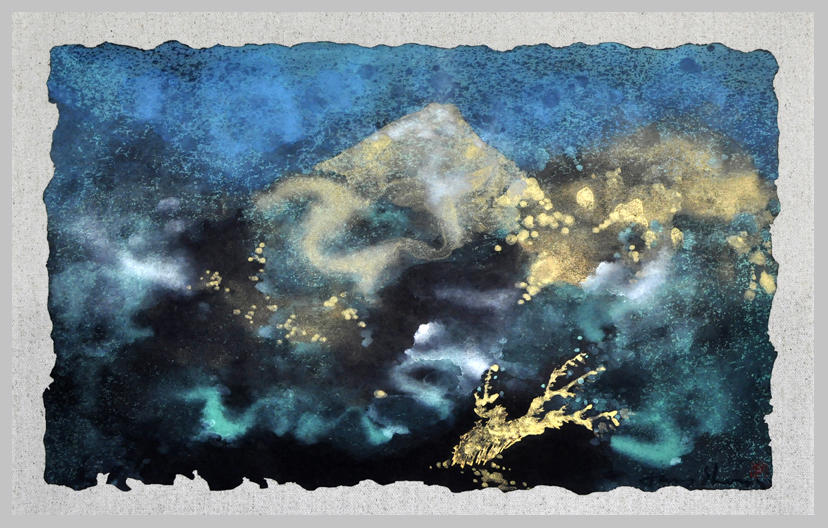

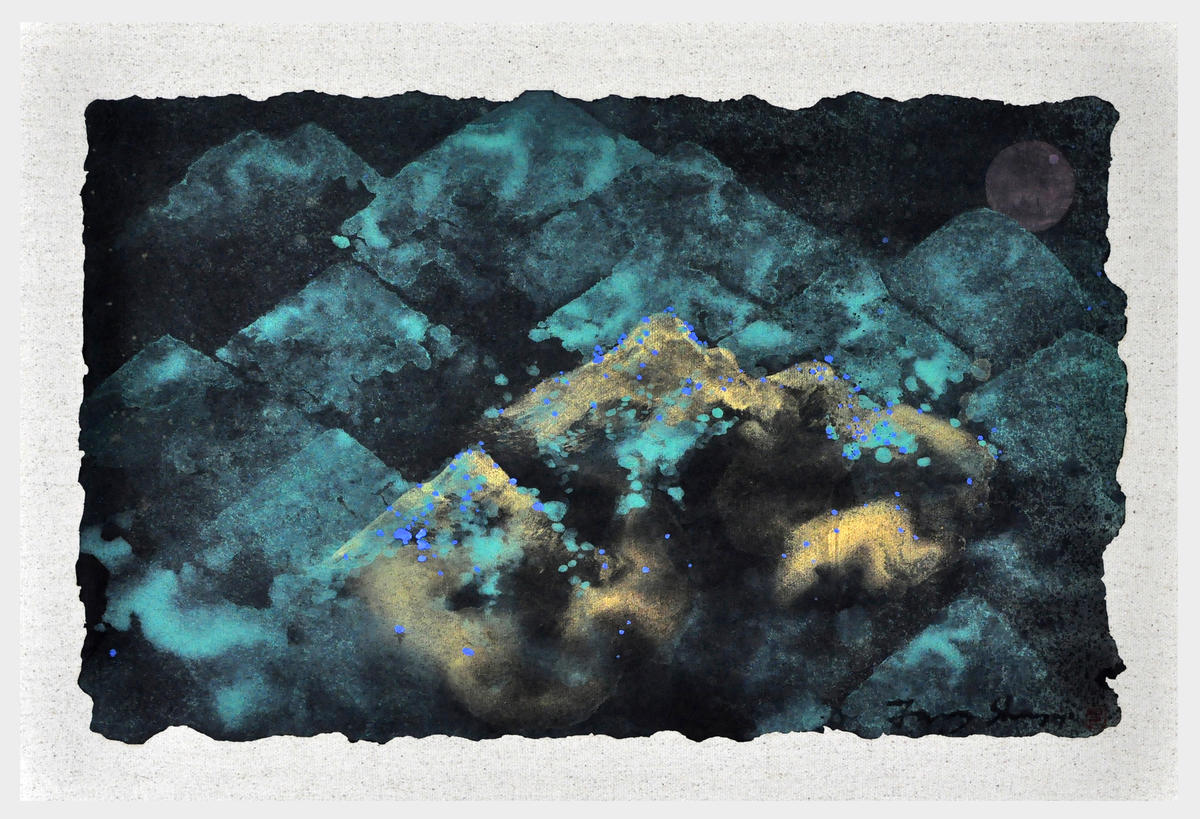

在风水图例中,砂、水、穴都是用固定的抽象符号标示,这与中国画的芥子园图谱有共通的地方,传统的国画语言中,山、水、云、石、树都有其规定的绘制法度,这看起来也像是一系列符号的矩阵。为此我采用了《芥子园》中的图形,由它们构成了组建画面的符号单元,由于是根据风水图的需要灵活组合,所以每一幅作品都是独一无二的。

在决定了构图与基本语言之后,设色与渲染的问题摆在了面前,我可以选择平涂色底,这会让画面看起来有现代主义的味道,也可以用单纯的墨分五色支撑画面,这样看上去水墨韵味更浓,还可以模拟青绿山水的瑰丽……好吧,其实画面自有抉择,如同写小说时,人物自有命运一样,画面在呈现出基本结构后,创作者要做的是顺势而为。

在画面看起来已近完成的时候,再用几味草药熬制出来的汁液反复浸染,这是中国画仿古做旧的法子,我用这道工序去除画面的“火气”,让其表面有一种包浆的感觉,当然,在大多数观众眼里,处理前后效果的变化并不大,如同我们大多人对于年代相隔甚远的瓷瓶上的反光区别并不敏感一样,但是细节这种事情,不正是为了那些能看懂的人们吗!

坦诚并不是一件容易的事,总难免有意无意地遮掩,总有欲说还休的无奈与畏惧。我试着诚实地描述我的想法与创作方式,仅为给光阴一份证词。