陶艺家黄鸣秋采访

黄鸣秋出生于1989年9月,江西省乐平市人,因为出生的小镇叫做鸣山,出生的那天正好是中秋节,所以父母给他起了这个名字。

黄鸣秋出生于1989年9月,江西省乐平市人,因为出生的小镇叫做鸣山,出生的那天正好是中秋节,所以父母给他起了这个名字。

当黄鸣秋两岁的时候,一场高烧夺去了他的听力,从此以后他开始用自己独特的方式来感知和认识这个世界。回忆起幼年的生活,黄鸣秋用了一个词语来形容:无聊。和别的孩子无忧无虑的童年相比,黄鸣秋的童年少了很多“快乐”,多了很多“冷落”。那时候他开始对画画产生了兴趣,那时在农村生活,农村没有美术工具、画纸,只能在土地或壁上画一画。每天早上早起,然后去哥哥姐姐的教室外面看老师上美术课。黄鸣秋告诉我,那时候“经常去拿姐哥的纸笔,不比他们画得差。”

当他七八岁的时候,父亲把他送到了南昌康复中心学习语言,九岁的时候他进入了景德镇市特殊教育学校念书,并在那里一直念完了高中。”念初中的时候,学校新增了陶艺课,黄鸣秋最初是抱着好奇的心态去学,没想到越来越喜欢上了这门艺术。可是同学们对陶艺课不太感冒,情况不乐观,过几年校长又取消了陶艺课。每周六日他就去外面转一转,看陶艺作品,然后自己琢磨。他的陶艺创作知识和技巧基本上全部是通过自学获得的。

他的陶艺师生涯

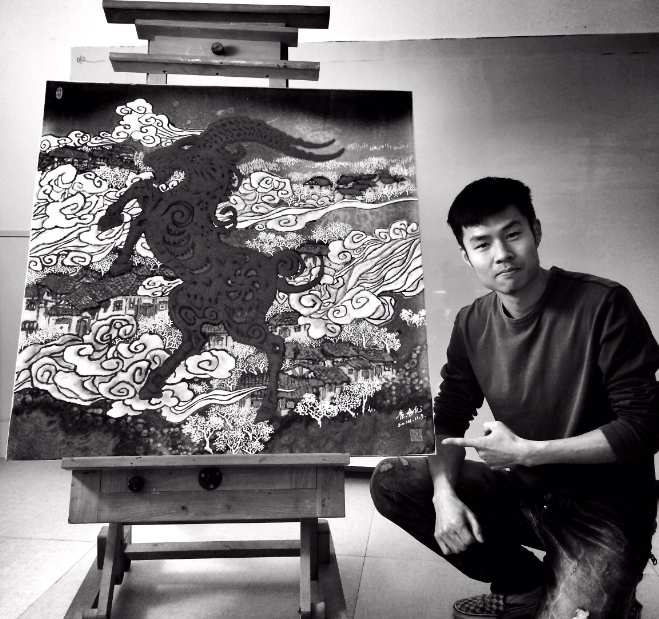

2009年,黄鸣秋从田径队退队,并走上了专职陶艺师之路。“绘画其实很辛苦,我大部分时间都在绘画上,日日夜夜作画,但是乐此不疲。”黄鸣秋告诉我,他打算明年去景德镇学院进修深造,学更多国画技巧。

他的作品有个特点,所绘小动物的毛发皆根根分明,栩栩如生。黄鸣秋说,这种技巧,类似国画工笔,但是比国画工笔还难。瓷板绘画有几个难:一,在瓷板上绘画,在烧制成型之前稍有不慎就可能把花费了大量时间绘制完成的精细图案蹭花,一切又得从头开始;二、陶瓷颜色有限,配方难,不像国画那样可以随意配色。三、陶瓷颜料在烧制的过程中还可能变成别的颜色。(记者注:彩瓷一般分为釉下彩和釉上彩两大类,在胎坯上先画好图案,上釉后入窑烧炼的彩瓷叫釉下彩;上釉后入窑烧成的瓷器再彩绘,又经炉火烘烧而成的彩瓷,叫釉上彩。在色釉中加入不同的金属氧化物,经过焙烧,便形成浅黄、赭黄、浅绿、深绿、天蓝、褐红、茄紫等多种色彩。)

在绘制长3.8米的《百骏图》期间,黄鸣秋因打球受了重伤,脚跟韧带断裂,杵着拐杖仍然坚持画画,他说,是“想当有名的现代艺术家”这样的梦想在一直支撑着自己。2010年,这幅花费了三个多月的日日夜夜烧制而成的巨作获得了“唐英杯”第八届陶瓷艺术百花奖三等奖。据黄鸣秋表示,这幅画算是景德镇最长最复杂的巨作了。巨块瓷板烧炉风险大,成功率不高,这作品一共要烧两次,更加有风险,成功率低。黄鸣秋笑道:“那个炉厂工作人员都说我的运气好。”

在这次景德镇陶艺拍卖会上,黄鸣秋的两幅作品都在激烈的竞拍中拍卖成功,《天真》拍卖了壹万叁仟元,《馋涎欲滴》拍卖了壹万伍仟元。黄鸣秋开心的敲道:“拍卖会那天是我的生日,这算是我最好的生日礼物!这是我的第一步,我会再接再厉!”

结束语

在和黄鸣秋的聊天中,他不止一次的表达了对所有帮助过他的人的感激,拍卖的首战告捷,更是给了这个小伙子极大的信心,他让我在文章中一定附上他的谢意。“我能有今天的成绩,除了自己的坚持不懈,除了自己找对了方向,还离不开各方的大力鼎助,有亲人,有师生,有画家……总之,正是他们造就了现在的我!大家都知道,现在中国聋人群体生存的现状很严峻,所以我真的很幸运,希望通过我个人的事迹,能给其他聋友一个很好的启示,希望社会各界能提供更多的机会,给更多的残障朋友们。”采访的最后,黄鸣秋很认真的给我看了这一段话。