越軼現實的精神終極

——胡志穎《重造培根》系列作品析鑑

越軼現實的精神終極

——胡志穎《重造培根》系列作品析鑑

張洪

胡志穎《重造培根——蝙蝠與玫瑰》(局部)

“援引”手法早在20世紀初期已被達達和超現實主義藝術家所使用,如杜尚戲諧地援引達芬奇的《蒙娜麗莎》,達利援引畫布格羅的《山林女神》 ,等等。到20世紀80年代,“挪用”(appropriation)業已成為當代藝術的方法論,藝術家在創作中,從不同時代或同時代的藝術家作品中攫取對自己作品在構成上、造型上具有豐富形式、抑或寓意上具有復合意義之作用的部分圖形,已屢試不爽,來自不同流派的德國波普藝術家西格瑪·波爾克(Sigmar Polke)、美國藝術家大衛·沙利(David Salle)、意大利超先鋒派藝術家弗朗切斯科·克萊門特(Francesco Clemente)等都是實踐援引方法論的重要當代藝術家,並且各自演繹出互不相同的獨特的個人風格。中國畫家胡志穎借鑒援引和挪用方法,將英國畫家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的標誌性局部圖形加以直接、或者變形地引入自己的作品中,並取題為《重造培根》,明確標示在與培根的某種聯繫的前提下,重新創造一種表達自己精神世界的藝術形式。其作品以探究人的精神終極問題為皈依,而區別於培根的藝術以表現現實中人的身心主題、批判現實為旨趣。也正因為胡志穎《重造培根》系列作品與培根的某種聯繫,使得他這一系列作品,相比其他時期和風格的作品,在當代藝術界引起更大爭議。在兼及辨析二者的藝術形式和主題寓意的異同的同時,深入探究胡志穎此一系列作品,有利於我們理解把握此一系列作品的藝術要義。

從視覺圖像上看,培根巧妙地借鑒自己從事過室內設計的技藝,常常描繪畫面的背景空間為室內或室內一角,色彩傾向於用一種或兩種淺色大色塊平塗而成,造成室內空間光亮空寂的氣氛。他不同時期的作品《鏡中裸體形象研究》(Study of Nude with Figure in Mirror,圖1)的背景為一塊整體的粉灰色;《三聯》(Triptych,圖2)背景為一塊整體的冷冷的淺藍灰色;《雕像與形象研究》(Statue and Figure in a Street,圖3)的背景是一塊含桔黃色的淺紅;《門中裸體形象研究》(Study of Nude with Figure at Door,圖4 )的畫面上部左右兩邊是深藍色加上中間的一塊黑色,而佔據畫面大部分面積的則是下部一整塊灰白色的淺色地板,且分割的塊面富於規則。這樣的背景省略了很多具體的現實細節,並且顏色的運用注入主觀因素,但依然可以明顯看出室內的“客觀環境”。培根處理作品的背景效果是構成其如此強烈的個人風格的顯著特徵之一。

圖1 培根《鏡中裸體形象研究》(Study of Nude with Figure in Mirror),1969,布上油彩,198×147 cm

圖2 培根《三聯》(Triptych),1976,布上油彩, 每個198×147 cm

圖3 培根《雕像與形象研究》(Statue and Figure in a Street),1983,布上油彩,198×147 cm

圖4 培根《門中裸體形象研究》(Study of Nude with Figure at Door),1987,布上油彩,198×147 cm

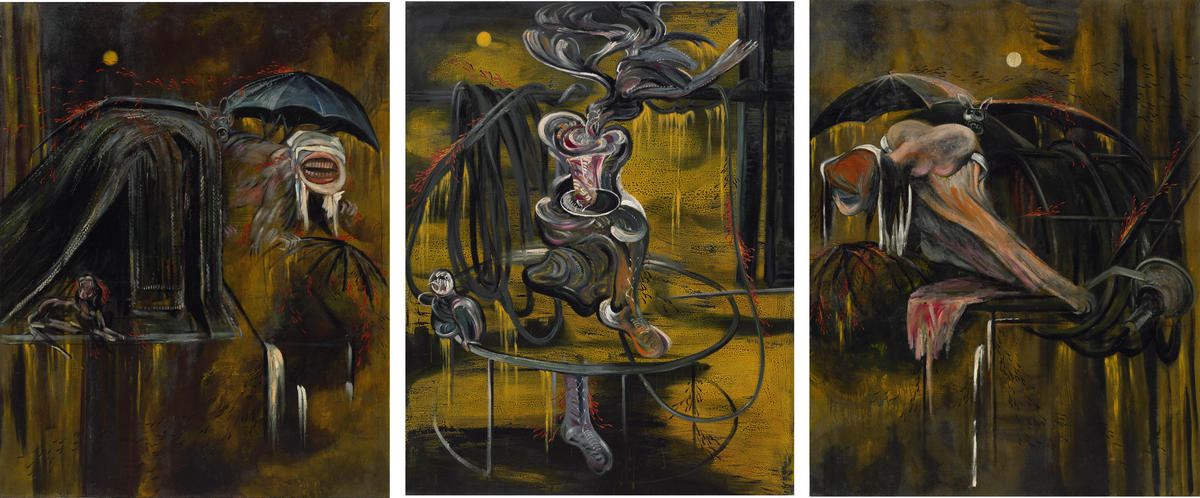

而胡志穎《重造培根》系列作品的背景多是多種顏色相互滲透和穿插,並以深沉的色調為主導。如作品《重造培根——蝙蝠與玫瑰》(以下簡稱《蝙蝠與玫瑰》,圖5)與《重造培根——貓頭鷹與靈長類》(以下簡稱《貓頭鷹與靈長類》,圖6 ),背景是晦暗藍黑色中隱隱約約、起伏不定地透露著明亮的中黃或棕黃,由此造成整個畫面深沉深邃的氛圍,具有某種東方式的神秘氤氳。

圖5 胡志穎《重造培根——蝙蝠與玫瑰(1) (2) (3)》,2004-2005,布上油彩、丙烯、大漆,每個196×153 cm

圖6 胡志穎《重造培根——貓頭鷹與靈長類(1)(2)(3)》,2006,布上油彩、丙烯、大漆,每個196×153 cm

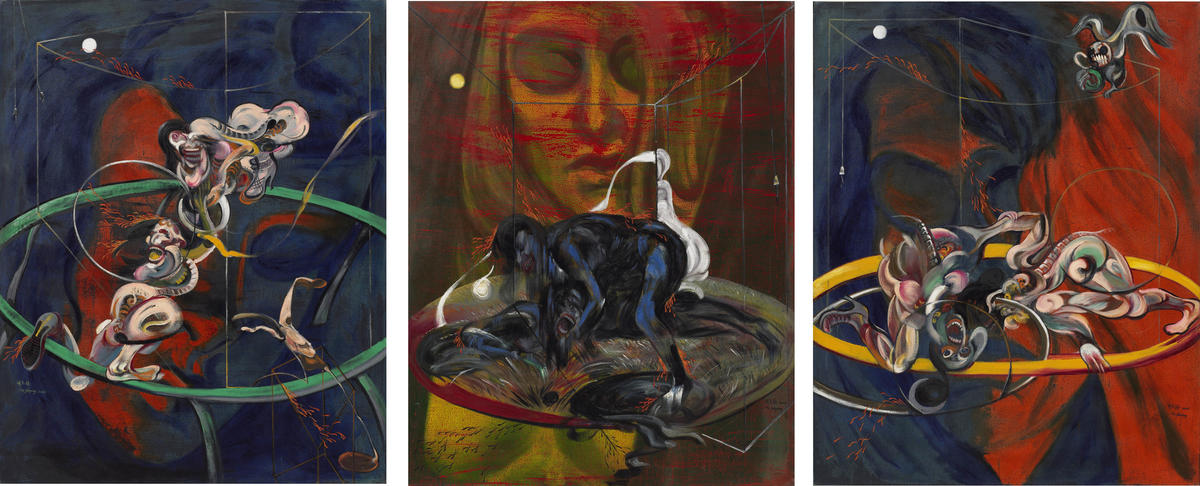

胡志穎《重造培根——女子角斗》(以下簡稱《女子角斗》,圖7)的背景又不同於他的前兩個系列,具有動感筆觸由大紅和深藍描繪的碩大無朋的女人頭像和胸像構成,其中兩幅的“臉”因介於具象和抽象之間而難以辨認。三幅畫面主體形象表現三對女子“摔跤”的動態,通過“戲仿”來“進一步扭曲了培根的標誌性的扭曲形象”(迪迪埃·赫斯[Didier Hirsch]語)。 ① 直觀地來看,黑、白、紅、黃、粉綠等色彩關係更接近於敦煌壁畫的色彩效果而筆觸帶動色彩交織滲透則與之有所不同,姿態翻騰跳躍,具體的人的頭、軀乾和四肢被肢解,超越常態,佶屈莫辨,居於具象和抽象之間而極富張力。 “胡志穎對兩幅畫中的形像都進行了比培根通常所做的更大的意象性解構……胡志穎對多元文化的潮流做出重要的說明,在這股潮流中,將往昔、現今和未來的畫家們聯繫在一起的影響、靈感與創新相交融。”(埃德·麥科馬克[Ed McCormack] 語)。 ②

圖7 胡志穎《重造培根——女子角斗(1)(2)(3)》2005,布上油彩、丙烯、大漆,每個196×153 cm

胡志穎在《蝙蝠與玫瑰(1)(3)》深沉的氛圍中直接挪用培根自畫像,微縮之而置入一個小盒子裡面,《蝙蝠與玫瑰(2)》底部引用培根早年作品的放射狀形象。而胡志穎畫面中的主體形象無論顏色還是表現形式多是非現實的,《蝙蝠與玫瑰(1)(2)》分別是白色、深藍、褐色和黑色相互糾結、堆厚而造成的猶如巨輪般的超現實的“玫瑰”、幾乎難以識別的似是而非的蝙蝠的“一隻大眼”和“一張大嘴”;《蝙蝠與玫瑰(3)》則是紅黃藍綠等顏料交織在一起,借用並改變培根的局部圖像,構造出一個莫辨其所以然的形象,堆厚的油彩機理強化了畫面效果的視覺衝擊力。培根畫面中的主體形象雖然扭曲,但其顏色多是現實的,《鏡中裸體形象研究》中的人是現實的“肉”色,形像也可以辨別出頭、軀乾和四肢,且敷色較薄。此外,胡志穎作品中有大量的亦精子亦蝌蚪的“點”也異常獨特,這些“點”在畫面中簇簇擁擁,極具韻律動感。尤其在作品《蝙蝠與玫瑰》和《女子角斗》中,這些紅黃相間的滾燙的“點”從冷冷的藍白相間的線條夾縫裡噴薄而出,如在黑暗氛圍中迸發的熔岩閃爍、湧動;在《重造培根——山君與艷星》(以下簡稱《山君與艷星》,圖8)中這些“點”又游弋於廣闊繽紛的幻覺空間。這種“點”早在1997-1998年他的《內典錄》系列作品(圖9)中就已經出現:在那裡它們則像飄逸的幽靈。

圖8 胡志穎《重造培根——山君與艷星(1)(2)(3)》2005,布上油彩、大漆,每個196×153 cm

圖9 胡志穎《內典錄之一》,1997-1998,絹上丙烯,墨,木炭,183×195 cm

重要的是,由運用造型、色彩、筆觸等因素造就的空間形式以及主題寓意,與培根迥然不同。培根的作品多用色彩(無論顏色相同與否)在畫面上規則的分割來表現現實的空間環境,我們通常可以在其畫面中非常明確地辨別牆面和地板,加上其中人物的扭曲變形,在明朗中表現一種孤獨和荒誕的主題寓意。胡志穎《山君與艷星》,除了的背景是用五顏六色營造了開闊的廣大空間、變化而不確定性的幻覺境域外,借鑒培根的筆觸把所謂“艷星”變形扭曲的幾乎面目全非,關鍵是其主題並無明確的現實所指。 《貓頭鷹與靈長類(1)(3)》主體形像變形培根早期作品中的形象,並變亮色為深色,《貓頭鷹與靈長類(2)》引用培根《三聯》中的禽鳥,而把所有這些形像都置於昏暗迷茫的月色之中,引發獨行異類的超現實感覺。 《蝙蝠與玫瑰》則是用深沉而兼有濃淡變化的顏色呈現混混沌沌的宇觀世界,加之燃燒著的超現實的巨型“玫瑰”、似是而非的蝙蝠的“大眼”和“大嘴” 、莫辨其所以然的異物等非現實的、互不兼容的物象的出場,營造出令人捉摸不定的虛幻模擬空間,這樣的空間形式和主題寓意已經超越了現實。而培根的作品表現的是現代社會中人性的壓抑與扭曲,其作品的內容與形式來自現實,最終也指向現實。正如青年批評家鮑棟所分析的:“和培根不一樣,就在於胡志穎屬於這種崇高的不確定性感覺,而培根裡面的那種痛苦非常具體,肉體也非常的具體。在培根那裡可能是一面牆或屏風,但在胡志穎那裡就不是了,就變成一個色塊、變成一個抽象的形式,很有意思的。這種東西和無限的空間就發生了,就是'悖論',張力極大。所謂的統一性、所謂的樣式風格的整體性,在這裡面是沒有的,它就是不同的東西結合在一起,所以越來越大……是一種'虛無',有時候這種虛無是一種讓人心神不定的虛無。”③

概括地說,培根用平塗的色塊分割畫面來塑造空間,用主觀的純色來塑造形體,通過形象的變形、扭曲來傳達壓抑和孤獨的精神狀態,畫面簡潔有力,但畫面總體效果是“靜”的。胡志穎的線條、筆觸是富於動感的,畫麵包含著東方式的虛實相生相發,同時,作品中火舌般的點、變幻莫測的線面、誇張的色彩與造型、強有力的筆觸,共同彰顯了雄渾強健的畫面表現力。種種衝突的造型、寓意,變化多端的視覺效果,虛幻的空間形式,駕馭自如的藝術技巧使得某些現實的影子最終被消解為虛幻的影子,讓觀者隱隱約約感知人類的終極問題。而且,胡志穎在作品中攫取不同文化圖像的來源豐富,方式不拘一格:“胡志穎主要地運用了培根的'體積'形式,而揚棄了培根的'身心'主題。他把主題置換為終極思考的文化主題。胡志穎的'個人宗教'傾嚮導致對培根的執著追尋的崇敬,同時,胡志穎本能所具有的文化信念決定了他選取的形象資源更加自由和多樣。”(高名潞語)④

在胡志穎的作品中體現了其對畫面形式表現力無限的追求慾望,體現了其自由的心與手、自由的靈魂,其藝術滲透出來的終極虛無的精神指向,表現了其對“現實”層面的超越,而現今流行的現實主義批評話語體系根本無法揭開其作品迷離惝晃的視覺界域及其越軼現實的精神終極之謎。

胡志穎的作品超越現實、探討藝術與人生的終極問題,是其“個人宗教”的視覺呈現:“個人宗教的主體體驗到靈魂的內在力量只有作為個人的獨立存在,才能走向靈魂的最深處,它的超然本質……是對靈魂深處隱秘語言本真、自然的表達。……這至高無上的靈魂語言是通過靈魂的默示所得出的結果。”(胡志穎語)⑤

觀看胡志穎的作品者,惟其內心深處能與作品內在意蘊相交流,定然在激動過後總是不禁陷入沉默——一種恆久的沉默。誠如藝術家青宇所概括:“胡志穎的作品形式新穎,含義多元而蘊涵著永恆、莊嚴之美,從而構築了一種'高貴的世界',十分難得。他的藝術就是他自己的性靈獨白。” ⑥

注:

① [法]迪迪埃·赫斯:《一位非傳統的個人主義藝術家:論胡志穎》,《北方美術》2009年第4期,天津美術學院

② Ed McCormack, Chinese Painter Hu Zhiying Makes His Bones with Bacon,Gallery & Studio, Nov/Dec 2008-Jan 2009, New York

([美]埃德·麥科馬克:《中國畫家胡志穎以培根贏得聲望》,《畫廊與工作室》2008年11/12月號與2009年1月號合刊,紐約)

③ 藝術家胡志穎、批評家鮑棟訪談:《精神上的楚狂》,藝術國際網站:

http://798.io/1F3

④ 高名潞:《孤獨行者的自由》,《胡志穎作品集·序》,第16頁,海風出版社,2011

⑤ 胡志穎:《文學彼岸性研究》,第159頁,中國社會科學出版社,2003

⑥ 青宇短評,《胡志穎作品集》,第193頁,海風出版社,2011