宗教与当代艺术

艺术的潜在语言

宗教信仰里探究的通常是生命的本质问题,如我们从何而来?是否有来生?宗教围绕着有关生命和宇宙真相的探索。宗教与艺术同是人类的终极精神追求,所面临的问题也是自人类诞生以来就出现的时间,生命,死亡等。宗教伴随着生命个体的产生和消失,却不会因其他因素而消亡。任何的艺术、文学、创作,只要与宗教产生联系或融入宗教元素,将会有很大的内涵提升,文学亦然,艺术作品亦然。人们不再是片面观看作品呈现的外在形式,而逐渐追求其内在本质的理念与思想,是情怀,是信仰亦是一种思想上的超度。

自古以来艺术与宗教往往同时存在,早期的宗教为艺术发展提供了空间,而艺术服务于宗教。随着人们对于宇宙世界的加深认识,科学技术的不断进步与发展,理性的思维开始挑战传统认知,神学论受到了质疑。宗教与艺术是否会相背而行?与艺术相伴了几个世纪的宗教是否还有存在的意义?佛教作为介入社会生活的一种思想,佛教艺术如何在每个历史阶段横向地对社会文化及文化心理产生的影响,以及与之平行的其他艺术之间产生的关系?这些问题都值得去研究,这也是当代艺术家们不可避免的一个问题,我们应透过表象看其实质解读艺术作品中的潜在信息。

以佛教为例,中国艺术家张洹除了艺术家的身份,更自称为在家居士。他受到藏传佛教的影响颇深,其作品多数表达了于命运、欲望、死亡的主题。在2008的双年展中,他的雕塑作品《三头六臂》则是对宗教的另一种解读,用钢和铜打造而成的雕塑是以中国传说人物哪吒和宗教中西藏佛像为蓝本的。"三头"由一个佛像头及二个人头组成,其中一个是作者本人的肖像。"六臂"用了一些具象征意义的佛像手印作基础,创作出大型的铜手。他将神像巨大的腿、脚、手与头结合,创作出更大型的作品。艺术家这件雕塑作品,打破了古代人类供奉神像的一个理念,似乎想要表明,在理性的科学的现代社会里,不能过度追求神灵的庇护,只有自己才能做自己的守护神。他用中国传统的神话来打破传统,用艺术来表达信仰,赋予佛像更为现代的解释。

宗教,是关于信仰的问题,信之则有,不信则无。西方当代艺术具有极显见的宗教性或现代蒙昧主义特征,把一些日常生活中的事物强行命名为"艺术", 让人信奉和崇尚。 当西方当代艺术变成指鹿为马的"命名"时,便具有了宗教信仰的特征。比如杜尚的小便池,他利用生活用品去除使用功能将其放在了展厅,这成为新的艺术解读,这件所谓艺术品如今庄严而肃穆的供奉在博物馆里供人瞻仰,难道不是一种宗教信仰吗? 巴黎毕加索美术馆馆长曾说,艺术不过是一种宗教的退化形式。西方"当代艺术"是一种借"艺术"名义的宗教。在尼采宣告上帝死了之后,现代人把对上帝的虔信转为对"艺术"的寄托。所以宗教之于艺术,究竟其宗教有什么样的界定也因人而异,应时代而变化。当宗教成为一种文化存在,思想牢牢的扎进了人类思维模式的土壤。无论当代艺术作品是否有意展现宗教的一幕,它潜影默化的存在着。

人之所以区别于其它生命物种的关键在于人是有精神世界的,艺术家创作本质上源于精神的需要。艺术之门即是创造之门、幻想之门。当代艺术家们更为关注的往往不是表现自我的问题,而是对于未知世界的幻想与构建,对于玄学中"象"的有意识解读。当宗教与当代艺术发生交融,新的艺术世界得以开启,自我意识借由宗教释放,"我执"变成一种视觉符号生成,暗示了新视界的开启,这也是当代艺术发展的必然路程。

日本禅学大师铃木大拙曾说:"无论给艺术下什么样的定义,一切艺术都可以说是从对生的意义的体味中生发出来的,或者说生的神秘植入了一切艺术的构成之中。因此,当艺术以深远且具有创造性的态度表达这些神秘的时候,它会激荡起我们深层次的存在。这时的艺术,是最伟大的艺术,无论绘画、音乐、雕刻、诗,都带有一种确定的性质,就是带有一些接近于神的工作的东西。真正的艺术家,至少那些达到了他们创造活动高峰的艺术家。在那时刻,变成了创作上帝的代理人。如果把艺术家生活中这个最高峰的瞬间用禅的语言表达,那就是对悟的体验。" 杉本博司也在《艺术的起源》一书中提出宗教、艺术、科学三位一体,同根同源:"从人猿进化到现代人,需要几百万年的时间。在此过程中,人类不知何时产生了意识,这种意识逐渐觉醒。所谓意识,包括自我意识,也包括时间意识,甚至死亡意识。拥有意识的人类便在生物界中建立起自身的特权地位,同时开始希望能够弄明白,自己的特权到底是谁赋予的。"

宗教情结自始至终是通过艺术来加以表现的。意识很快就归纳出合理的思想,随着世界的神秘色彩逐渐褪色,人类对宗教的关心程度也就日益稀薄了。但是,宗教、艺术、科学,本就是同源异形的,它们都是人类在探求这种神秘的过程中产生的不同分支。 宗教与艺术共同具有的一个显著特点就是,对物质世界(现象界)的突破与超越。艺术本身对人的感官震撼力或震撼作用是人对于艺术作品合理的反应。艺术在突出表现自身真理性的同时需要不断扩充自身审美的价值,艺术和宗教都能影响一个时代,能呈现人类不同生存状态的多样性,均具有与社会的互动调节作用。

当代艺术可作为一种纽带,以其开放而灵活的丰富形式,以亲近的生动语言,把边缘的空间重新纳入人们的视野,把信仰建立在细微的日常交道中。如此以来,佛教艺术不仅作为历史上的美术样式,同样具有当代意义。

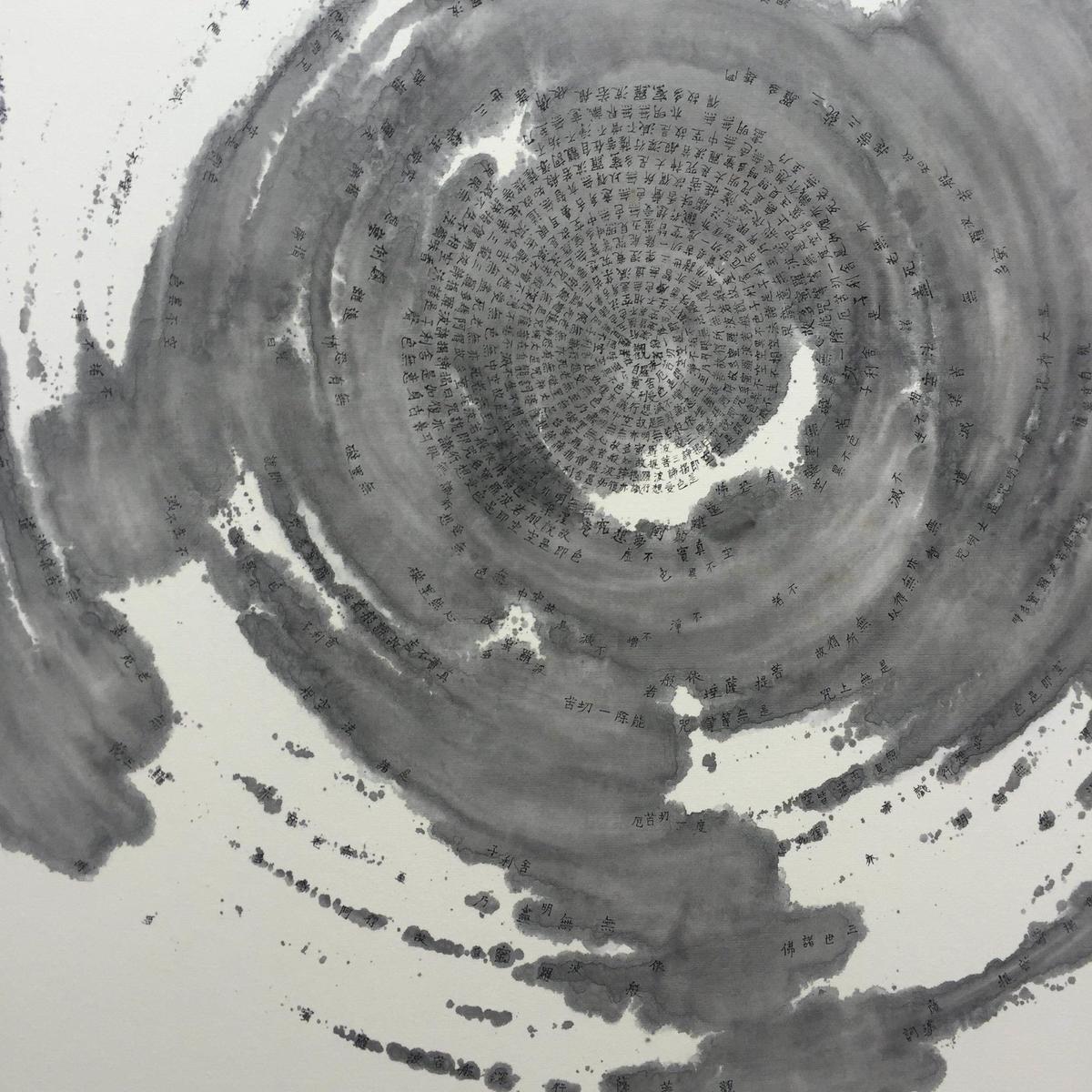

2001年,两个来自尼泊尔和西藏的僧侣在纽约的YAGER画廊举办了名为《生命瞬间》的展览。展览内容与藏传佛教的沙画坛城近乎一致。持续近一个月,每天在画廊现场作画几小时,完成了一幅彩砂绘制的坛城。展出数月后,作品被清扫一空,彩砂被卷入流水。创作的过程有严格复杂的仪轨和程序,经过数月的工作和训练才能绘制完成。一旦完成,僧人会遵照既定的仪轨将其擦除,从外向内的擦除动作代表着世间一切生老病死之后就又回到它本来的初衷状态。清扫出来的五彩细沙此时混杂难分,僧人再将之倒入河流。于修行者而言它们的使命已经完成,但不解内情的人很容易产生疑惑,不明白为什么画好的画要毁掉。诚然,这种做法有违常理,也因此产生了宗教的意义。当这一宗教行为被置于当代艺术的语境下时,一切细节都被赋予了新的意义。在观念艺术的语境之下,这一宗教行为则具备了行为艺术的特质,也具有创新意义。 两位藏族僧侣的行为,使艺术达到了震惊观众的效果,颠覆了人们脑海中的思维定势,影响了观者的艺术价值观,甚至对生命、轮回有所反思。

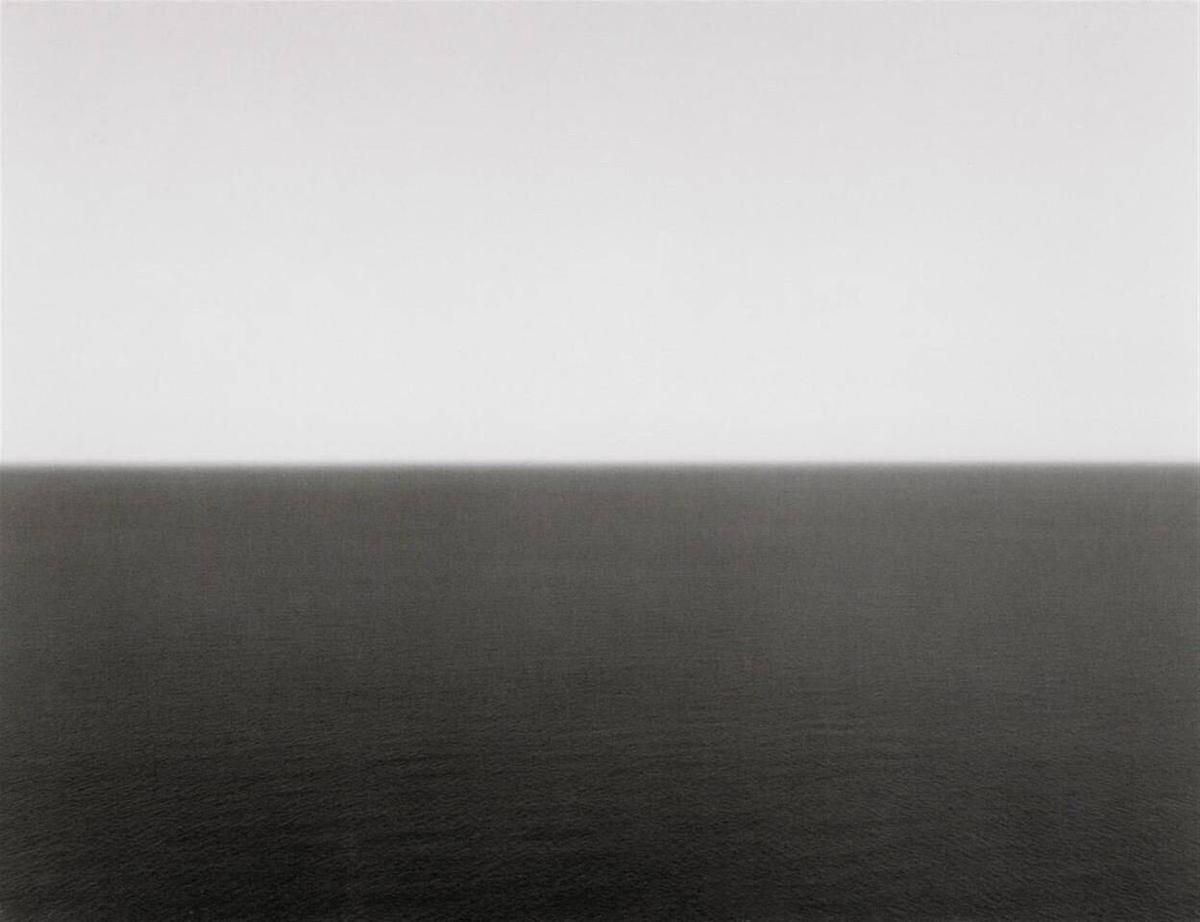

2011年,日本现代美术馆举办了名为"杉本博司——艺术的起源"的展览,除了展出杉本博司自己的作品之外,还有一些来自古代的物品,比如平安时代十一面观音像。观音像的四周墙壁上围绕着的是《海景系列》的摄影作品。杉本博司本人说"水和大气可以说是至今为止对人而言变化最少的东西,其他世间万物都随岁月的流逝而变化。我的艺术的主题是时间。对于无常、毁灭的焦虑感是人类所共有的,而宗教正是人类寻求安稳的一种方式。"海景的创造时间的远古时代,《海景系列》摄影作品创作于当代,再置入观音像,跨越时代的艺术品在狭小的展厅空间内竟营造了格外和谐宁静的气氛。从悠远的太古到平安时代再到当代,跨时代的合作指向了在无常流变的历史中,有某些东西是恒常不变的。艺术家以超越物质的恒常将当代艺术与宗教紧密联系了起来。杉本博司就是一个典型的用哲学和宗教来支撑自己艺术创作的艺术家。

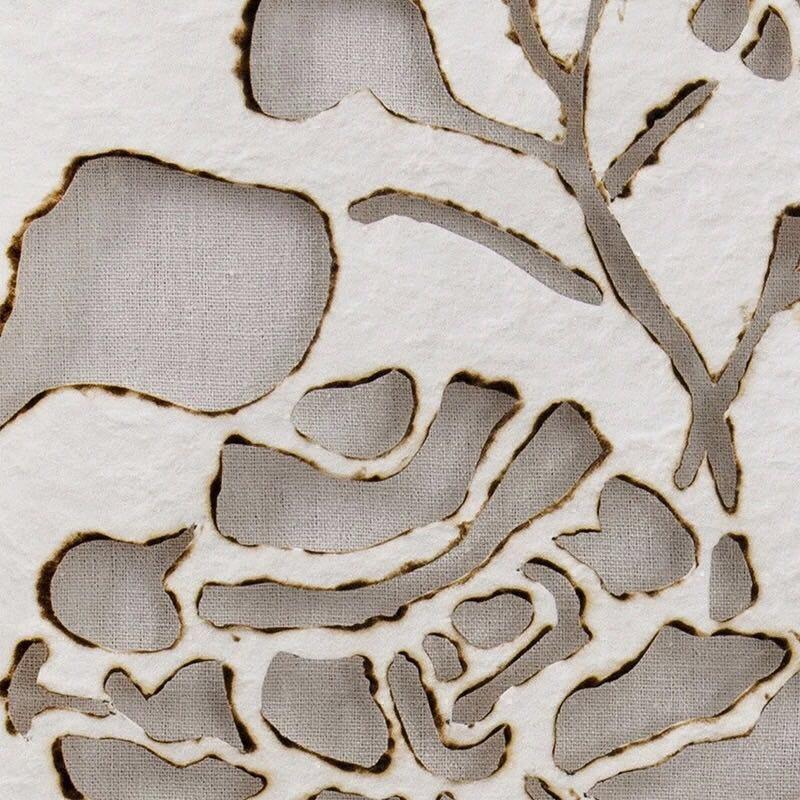

法国艺术家伊夫·克莱因在巴黎策划了一场名为"空无" 的展览,展厅内空无一物,所有物品都被搬空、墙壁被刷白。这是一次非视觉性、非物质性的展览。正如《心经》所云"诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减"是空义。"空"是虚无也是无限。艺术家伊夫对"空"的理解恰恰证明了当代艺术的宗教之源。

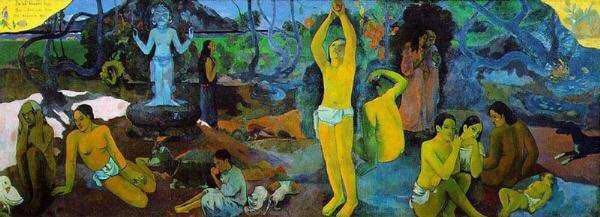

高更的油画作品《我们从哪里来 ? 我们是谁? 我们往哪里去 ?》画面似乎是世俗生活场景的展现,却包含着浓厚的宗教气息。色彩上,人物的姿态神情中都赋予了宗教意味,人既是血肉的,又具有精神上的宗教性。偶像崇拜象征性地安置在画面中,这不是一个全然的宗教世界,甚至具有原始人的野蛮与粗鄙,它也不像在文艺复兴时期向现代理性的过渡,宗教没有可要对抗的东西,宗教是艺术中的宗教本身,尽管被边缘化,仍是一个现代人寻求精神信仰的纯粹所在。

宗教艺术,更不用说宗教本身,所面临的困境在于,如何将外在形式赋予一种内在的,精神上的内容。我们将这些传统作品与反传统艺术并列放置,并不是为了对比宗教与世俗、神圣与污秽,而是在内与外对于肉体的刻画之间创造一种对话,以及更深层次精神意识矛盾的映射。如何将精神感知外化到物质世界,将其意识外化?这是当代艺术和宗教共同面临的问题。尽管当代艺术中明显的宗教元素在弱化,然而当宗教成为一种文化存在时,它已根植于人类精神世界的深处,无论当代艺术作品是否刻意展现宗教元素,它都与艺术创作密不可分。

泓桦 编辑