精神上的楚狂:形式性,超驗性,絕對性

——藝術家胡志穎、批評家鮑棟訪談

精神上的楚狂:形式性,超驗性,絕對性

——藝術家胡志穎、批評家鮑棟訪談

Chukuangian Sprit: Formalism, Transcendentalism, Absolutism

——An Interview about Artist Hu Zhiying & Critic Bao Dong

楚狂接輿歌

地點:北京草場地藝術區

人物:胡志穎,鮑棟,藝術國際

藝術國際(以下簡稱“藝”):今天我們很高興請到著名藝術家胡志穎先生和青年批評家鮑棟先生。胡老師的作品裡面有很多傳統繪畫的因素,包括水墨……您是從什麼時候開始注重當代藝術的呢?

胡志穎(以下簡稱“胡”):對藝術形式我特別的敏感,而且,自從1977年考上大學之後,就對藝術形式的變化有比較強的慾望,不斷進行一些嘗試或者叫實驗。文革之後,從1978年開始,中國一定程度上開始接受外來信息。通過一些雜誌、書籍就了解和接觸到西方的一些藝術、包括西方的現代藝術,這些對我來說影響也應該是相當大的。當然,我雖然和外界的日常性的交往不是特別多,但是我本身實際上喜歡變化的這樣一個天性,一直以來就沒有什麼改變。所以就會形成我藝術風格經常發生改變。

藝:你剛才說到比較多變這個特點的時候,我就想到,您的履歷當中我注意到您以前一直比較喜歡繪畫,但後來我看了您的博士專業其實是文學。

胡:我對中國的古典文學,可以說從小就很喜歡,尤其是有關於韻文這一個類型的文本特別喜歡,比如大賦,駢文,包括古代的一些詩詞。(圖01)那麼,讀的時候可能就有一種特別的難以言表的感覺。一直等到1999年的時候,我有很強的慾望,就是把自己從小閱讀的這樣一種特別的經驗通過文字把它表述出來。所以從某種意義上說,我的博士論文與其說是研究中國古典文學,可能還不如說是對我個人閱讀經驗的一個闡述、或者叫描述,它基本上沒有什麼很直接的理論依據,所以,當時作為博士論文畢業答辯的時候用了很長時間,有很大的爭議……我覺得很有意思。

圖01 《漢魏六朝賦選》(上海古籍出版社)

藝:就文字來,說它可能是更直觀的去觀照一些東西,而繪畫它會可能相對來說更隱晦一些,但是您博士之後怎麼又會去重新回到自己的美術這一行?

胡:啊(笑)……當然,我肯定始終對視覺的東西特別的熱衷。我在博士論文的後記裡面寫了,那段時期,大約從1999年到2003年四年這樣一個階段,其實主要就想完成自己小時候的一個夢想吧,因為感覺這樣一個閱讀經驗始終征服著我,所以有很強的慾望要把它表述出來。其實那就是我心目中最後的理論,既然我稱為“最後的理論”,所以,表述完了,我當然肯定要回到我最喜歡的視覺藝術上來。但是重新回來後,我的畫風就發生了改變。

藝:和以前相比有很大的改變。

胡:對。回到你前面的那個問題,我還沒有直接回答,我始終對中國古典的東西都在運用,只是運用的角度可能放在不同的風格和視覺語言的環境裡面,它起的作用不一樣。像上世紀89年畫那張畫幅比較大的那種水墨的時候,主要是體現東方的一種神秘的氣息和水墨在宣紙上特有的滲化功能所帶來的幽冥和吞噬人的這樣一種氛圍,從這個角度體現東方的精神。到上世紀90年代做一些綜合媒介的板面的和布面的創作的時候,也在運用一些中國山水符號的碎片穿插在裡面,和一些西方藝術的碎片進行穿插、並置,我希望造成一種比較大的文化反差和情感跨度,形成一個很大的空間。我有很強的慾望要表達這樣一種我自己稱為的“文化反差”。到1990年代後期畫《內典錄》系列的時候,我主要是著眼於一種黑白的效果,但材料上是用了丙烯和木炭,並仍然有水墨的成分。在我看來,它和水墨畫——一般所講的水墨或實驗水墨其實是完全不同的,因為不論從方法論來說,還是從它的結構以及它整個的氛圍來說都是不同的。很多看似有很大衝突的東西,我自己也不知道怎麼就把它們融合在一起,而且是非常單純的那種感覺。像西式的素描和中國北方山水畫派的一些山水符號,還有偶發、自然的水墨的一些痕跡……融合在一起,所以無論是符號還是空間上,它都產生很大的衝突。這樣一種衝突致使它帶來的互相抵牾,達到一種虛無的境域。所以,從這個角度來說,我畫裡面所表現的這樣一種精神的秩序,其實它和日常的事物、或者說常規事物是沒有什麼聯繫的。這種精神對日常性而言它是沒有什麼意義的,所以它就走向一種某種程度的虛無。當然,視覺的東西它和文學的東西不太相同,就是它不可能達到像文學的那樣一種我講的“彼岸性”,因為視覺語言有它特殊的效果和功能,它不同於文學。所以最後形成的這樣一個繪畫效果,其實並不是說完全是我事先預設的,而且我一般也不喜歡事先去預設自己的一個結果。儘管事先會有在心中的醞釀,但最主要我還是依據整個作畫的過程,通過直覺去把握和處理畫面、駕馭畫面。

藝:應該說您從形式、從材料、從各種各樣的手法上都做了很多嘗試。那麼剛才您說到也用過水墨來表現您的作品,用過西方的丙烯或者油彩,等等各種各樣的材料,那麼您用這麼多材料,它會對您的作品造成什麼樣的直接的影響呢,比如說會抵消您的一些想法或者說促成一些其他的偶然因素?

胡:那當然。像1989年畫的那個水墨基本上也是中國傳統的材料,雖然運用了一些西方的圖式或者是觀念,在畫了以後我就感覺到水墨和宣紙這種材料在一定程度上是有一種自我制約,所以到了1990年代的時候我就運用綜合材料,是畫在畫布和木板上面,和一般的純粹的油彩或者丙烯它就不同。而且我用了一些中國特有的一些材料,比如說大漆,還有硍硃,用這些特殊的材料來表現一些我的想法。我特別重視繪畫形式裡面所產生的價值感,那麼我想要使它有這樣一種價值感,材料本身仍然是非常重要的。(圖02)

圖02 吉姆·丹因,車禍,1959-60,綜合材料 Jim Dine, Car Crash, 1959-60, oil & mixed media on burlap

我想,無論是中國傳統的國畫還是現代水墨,在材料上對價值的很好體現是有一定的局限的。所以我在1990年代就用了綜合材料。等到1990年代後期的《內典錄》,其實我的材料也還是與一般的黑白的水墨不一樣,就是我用的是絹本,絹本當然它是絲織品,和畫布同屬紡織品。另外就是裡面用了丙烯和木炭,因為丙烯它是有一定的厚度和肌理的,只不過我用的僅僅是黑色的丙烯。某些材料運用得好的時候,就能夠發揮它這種材料特有的性能,一方面,它區別於一般的工藝美術,工藝美術也用大漆和硍硃,但是我和它的美學結果是完全不同的;另一方面,我運用這些材料創造了一種新的藝術形式,不同於其他的現當代藝術。但實際上我並沒有特別去考慮它是不是屬於現代主義樣式這種作品。有的雜誌記者問過一個問題,“你認為自己是現代主義者嗎?”其實我很少考慮這些。我特別迷戀於形式本身的這樣一個刺激作用,無論我借鑒他人的作品還是去感受自己的作品……從這個角度來說,鮑棟說我是一個堅定的形式主義者。當然實際上任何一種形式主義,下面必定覆蓋著它的觀念,這是毫無疑問的。(圖03)沒有一種真正純粹只有形式而沒有觀念的,反過來也一樣。其實這應該是一體的,就像人的精神和肉體是不可分割一樣。只是相對來說,這可以分開兩個問題來談。

藝:應該說您嘗試這麼多材料,然後用不同的形式來組織您自己的畫面的時候,您自己還是對自己所運用的材料有一個非常清楚的認識,包括對自己的畫面它的可能走向,您都有一個清醒的認識。您剛才說到各種各樣的語言,那麼我就想,因為鮑棟一直對語言這一塊特別有研究,包括語言學這一塊都是研究得比較深入。那麼,從鮑棟的角度來,看您的作品它又會是一個什麼樣的效果?

圖03 俄國形式主義批評理論代表羅曼·雅各布森(Roman Jakobson)

鮑棟(以下簡稱“鮑”):我認為胡老師是一個形式主義者,但他這種形式主義肯定不是像吳冠中那種形式主義。吳冠中雖然提出形式美、提倡形式美,但是他那種還是裝飾性的,只是一種優美的形式,或者說是一種甜美的形式,他是拿一種樣式來要求某一種東西。但形式本身不是那麼簡單,它不是只是一種樣式。樣式是形式到不能發展的時候的一個結果而已,一個軀殼而已。實際上形式最重要是剛剛胡老師說的,他對材料的這種要求、對材料的這種自覺性、對各種畫種之間的這種自覺性,這種意識本身就是現代主義的,就是對形式的意識。因為對於現代的藝術家來講,他是面對各種的媒介的,面對各種各樣的東西的。因為他不是在一個強大的一個集體傳統下面,比如古典時代,可能所有的人都那麼畫,師傅帶徒弟……他別無選擇,都是這樣。所以,一旦有自己的選擇權了,自覺地面對媒介、材料、畫種等等,他已經就是一個形式主義者了,只不過這是一個比較寬泛的概念,我覺得這是形式主義的最包容的概念。那麼,說到語言呢,我覺得胡老師吸引我的倒不是語言的運用。實際上,胡老師他是一個風格主義者。他是把各種資源很好地納入到他所想說的那個東西上去了,我覺得那個東西更重要,實際上就是我們這次展覽的標題,叫“在幻象鎖鏈的彼岸”。胡老師的博士論文叫做《文學彼岸性研究》,什麼是彼岸性呢?這個詞翻譯的不一樣,有的可以翻譯為“超驗性”,這是康德運用的一個詞,就是一個不可認知的東西,是一種現象界之外、或者說對於物自體而言,人的認知能力之外的一種東西,或者對主體來講,它是有一種超出我們經驗之外的、甚至是超出我們認知理性之外的東西,那麼就是“超驗性”、或者翻譯成“彼岸性”。這個東西為什麼它有這樣一個維度在裡頭?我對這個很感興趣。我覺得這就是胡老師的動力。所以,雖然他各個階段他有不同的變化,這些變化有不同的機緣,但我想他背後的動力是一樣的,實際上就是他博士論文裡面的已經說得比較清楚了,就是對這種東西的追求,對這種東西的無限的一種接近。這種東西我覺得在中國當代整體的藝術環境下很少的,這是一種絕對性,精神的絕對性。如果大家後天去看展覽的話,那麼能夠發現胡老師到2000年以後的“重造培根系列”,會有一些現實傾向,比如說女性的身體(包括性的圖像),但這些東西我覺得它恰恰不是一種形而下,它不是身體,或者說他把形而下的東西徹底化了,事實上就變成一個形而上了。就像馬克思主義哲學說“物質是一種不依賴於意識而獨立存在的客觀實在”。實際上這種定義本身就是形而上的。你怎麼知道它是一種“不依賴於意識而獨立存在的客觀實在”呢?這本身就是形而上的概念,已經把它形而上化了。所以說當胡老師把培根的那種筆觸、顏料、那種厚度、那種對身體的體味、包括胡老師對一些流行圖像、對身體的把握,本身已經是把這些東西物質化了、絕對化了,就是一種形而上的東西,和他早期的都是相通的。胡老師為什麼會用硍硃、大漆呢?就是這種材料是不可替代的東西,材料本身的絕對性,是沒辦法轉移的,沒辦法被別的材料轉移的。所以格林伯格不是強調“媒介性”麼?媒介是形式最基礎的東西,就是這種材料是沒辦法用別的東西來替代——它不是一種線條、色彩、色塊之間的這種關係,它就是自身的絕對的東西。

藝:那胡老師您認同您是這種形式主義者麼?

胡:某種意義上是認同的。有些東西我就訴諸文字語言,有時候會寫點東西。當一種東西適合於視覺藝術上來表達的時候,我就會選擇視覺;而有些東西應該用語言的時候,用視覺形式,我覺得就會削弱視覺藝術的很重要的本質的東西,就容易顛倒。像我在我的畫面裡面我很少直接觸及現實的或者社會的問題,但是我寫文章我就會,我甚至很尖銳的觀點來涉及社會問題,或者是人類的生存的問題,而且我的觀點是非常的激烈的,同時我很注意表述上的修辭性,語言的魅力。一般我不太喜歡那種比較教條的、或過於簡單和清晰而含量很少的那種文章。視覺和語言兩種藝術我都喜歡,所以我從小喜歡古典文學,因為語言藝術的魅力是視覺藝術所不能達到的。我在《文學彼岸性研究》就“彼岸性問題”還比較過這兩種藝術形式。我覺得文學達到彼岸性,因為它語言的特殊性是最接近我要描述的那個彼岸性事態的;而視覺藝術它就不同,它就距離這個東西可能更遠。雖然有些藝術家他會去表達這些東西,但很難達到……

圖04 胡塞爾《歐洲科學危機和超驗現象學》

鮑:其實視覺的東西它必須依賴於經驗,但文字可以導向一種先驗性,超驗是達不到的,而視覺肯定必須要經驗才能夠去看到。(圖04)“看”本身和思考是不同的,因為文字直接是思維,但視覺是看,這還是相差一個層次的。所以說有些哲學家就認為詩歌是最高的藝術,比如黑格爾,就是越來越強調精神性,推崇詩歌,包括音樂,它的這種絕對性更加高。(圖05)

圖05 黑格爾絕對精神模型

可以擴充一下,胡老師畫中的一個細節,我剛剛說胡老師是一個風格主義者,就是他的“重造培根系列”叫“remake”。但是這種“重造”實際上他是把培根的某一種特點給誇張了、極端了,比如說培根的一些非常偶發、也非常身體化的一種筆觸,比如臉部的扭曲、身體的扭曲等等,這種扭曲在胡老師那裡就變得非常的風格化,非常炫耀。這個詞是什麼意思呢?我們說炫技——炫耀他的技術,這在以前是貶義的,特別是中國文人畫那裡都是貶義,尤其浙派,強調要中正、要溫良恭儉。而參照胡老師的理想狀況,他的美學動力,是大賦之類的韻文,這些東西就是要辭藻、就是要華麗。我在寫胡老師的文章的時候我想用個詞,就是“巴洛克”。說起來就比較遠了,巴洛克藝術當時為什麼那麼發展呢?一方面是我們的文藝復興衰落了什麼什麼的,另一方面是因為它的宗教背景。當時天主教面臨著北方瑞士和德國的新教的興起的時候,天主教想要重新奪回他們的話語權,對文化的影響力。他們就開了個大會,聯合當時的東正教一起來恢復傳統宗教的魅力,就是要用世俗的、物質的光芒(包括繪畫、彩色玻璃窗戶、珠寶、天主教堂裡做彌撒用的香水、蠟燭、穿得很華麗的袍子、擺滿鬱金香等等)來見證上帝的偉大。(圖06)就是要把你感動,就是要煽情,用這種東西見證上帝絕對的偉大,是這樣的思路。所以,我覺得放過來看中國古文運動之前的那些文學——“賦”這樣一種文體(包括繪畫中的青綠山水),這些東西到了唐宋以後就慢慢衰落了,因為那個時候強調的是要有“質”,不要光有“文”,不要辭藻,要以質勝,那麼這樣風格趣味就變了。但胡老師他的動力一直放在呈現奪目光芒的這一面。這個東西在這裡面就有意思了……不是說好像這是一種奢侈、這是一種鋪張、只有表面、甚至我們說的矯飾等等。我有一個詞就是說胡老師他零零年的作品是“矯飾的培根主義”,實際上這個詞可能別人認為是不好的詞,什麼矯飾啊、辭藻啊、炫耀啊……在中國傳統來看都是帶有負面或貶義的詞,但是如果放在天主教、或者巴洛克、或者甚至拉丁傳統中,情況就不同了。所以,你看那些西班牙人踢球那麼炫,巴西踢球那麼炫,“炫”就是真理本身,就是上帝的能力,就是要絕對……(圖07)

圖06 歐洲十七世紀巴洛克藝術

圖06 歐洲十七世紀巴洛克藝術

圖07 2012年巴西足球明星內馬爾(Neymar da Silva)在禁區外主踢自由球直飛入網(圖/路透社)

藝:胡老師的作品其實很“巴洛克”,可不可以這樣說?

胡:呵呵呵(笑)

鮑:我覺得不能那麼簡單的……非要拿西方參照的話,我文章裡也寫了一句話,甚至我覺得胡老師其實一直在做如何把抽象的表現主義那種對材料媒介的尊重呈現和超現實主義結合起來。因為超現實主義實際上是走向一種創造的絕對性,雖然,他們不一定會像胡老師一樣思考問題,但某種意義上是殊途同歸,就是一種不可理喻,不是現實中的東西,所以叫“surrealism”,就是“在現實之上”,超越了現實,這點在胡老師的作品裡面是肯定的。剛剛他也說了,就是他的作品裡面沒有對現實表面關照的這種功能。他不是去反映、更不是去所謂的表現情緒。他是在這個之外的,所以他要穿越這個幻象的鎖鏈。康德的哲學中包含一種觀念,就認為我們所看到的東西都是現象界,因為它背後的東西我們是看不到的。所以這個東西是空的,是假的,只是一種符號形式、象徵形式、是假象、幻象,那麼真的東西在後面,所以康德是這樣一種觀念。他的觀念後來啟發了很多人,從新康德主義卡希爾,到語言學(包括結構主義)。其實我取這個展覽名字的時候,首先想到的倒不是佛羅姆,而是拉康,他就認為符號界、象徵界等等的概念是假的,這個東西是語言的、文明的等等,實際上造成的一種枷鎖。但這個枷鎖、這個鎖鍊是必要的,沒有這個東西人就會瘋狂。那麼另一方面,人又藉助於這種世界——希望透視一種真實,一種不可能看到的真實。所以他和康德實際上從某種結構上理解,是比較接近的,可以拿過來一起思考的。如果說非要說胡老師是抽象表現主義和超現實主義相結合的話呢,我覺得這可以是一種說法,或者,巴洛克,也只是一種說法。我覺得胡老師從他的博士論文可以算是他的思考的一個重要的結晶,從那裡可以看出來其實胡老師受德國康德的影響很大,(圖08)又有中國傳統的、特別是佛學的一些東西在裡面。(圖09)

圖08 康德《純然理性界限內的宗教》德文版封面

圖09 梵文《般若波羅蜜多心經》,現藏於法國國家圖書館

藝:我看您的作品可能都沒有具體的說某件事、也沒有具體的所指,只是在圍繞你自己所思考的那種精神指向來敘述您自己的作品。

胡:其實,無論對我來說還是對批評家來說,我的作品最大難度就是去闡釋它、去解釋它。我自己也是這樣,叫我解釋我自己的作品我覺得是一個最難的事情。那麼我覺得我的作品最有意思的也就在這個地方。實際上它很複雜,它不確定,它變化很多,所以解釋的時候是多義的,不同的批評家會有不同的自己的感受,有的是從圖像的角度,有的是從觀念上,有的是從氛圍上,有的是從符號的角度來解釋。我的作品產生一種多義的效果我特別覺得很有意思。我不太喜歡在自己的作品裡面圖解某個觀念,尤其是很明顯的那種圖說自己的觀念,我認為這是視覺藝術家的一種無能的表現。所以我對有一些需要明確表達的觀念,適合用文字的我會用文字表達,而且我的觀點非常鮮明。但是我的表述要有力量,而且要有厚度,並不是說一個明確的觀點是單薄的,而是應該很有含量的。

鮑:胡老師更在意的是思考本身,而不是說輕易的給你一個答案。思考本身的過程可以轉換成為、理解為作品、繪畫本身,所以他對筆觸特別在意,每一筆都很在意。但這個在意也不是說畫的工工整整的,有時候他也要放,要潦草,要顯得不經意……他對這種東西挺講究的,所以他就不刻意考慮什麼意義、或者說為什麼畫這個東西、它像徵什麼——實際上這個都是拿文學來侵占視覺。可以說,這個東西不管是現代主義的畫家還是傳統意義的畫家很少考慮這個問題,第一個畫松樹誰會想到像徵人格,後來是闡釋的多了,一些跟風者都那麼認為。

藝:所以我覺得你剛才最開始說的胡老師的作品當中沒有一個特定語言符號,我覺得可能也是和這個有關係的。

鮑:因為他不需要符號。符號是什麼呢,符號是一個身份標識,是一個放在既定的意義系統中的一個位置,誰畫的大頭、誰畫的熊貓、誰畫的五角星……這個東西是一個位置,怎麼解釋… …什麼什麼的……但胡老師他是要超越這些東西的,要質疑這些東西,他要抵達的不是一種現實秩序,而是一種絕對秩序。

胡:所以很多批評家很難把我歸到某一個流派、或者是某一個風格里面。我覺得這是很幸運的事情。我想這是不是恰恰可以說明這種情況是非常特別的,乃至於是獨一無二的,才無法把他歸到某一流派。

藝:我覺得您內心裡面更加獨立一些。

鮑:我覺得這兩個層面,一個作為生活層面,胡老師確實是一個性格上不喜歡熱鬧、喜歡自己畫畫、看書,生活當中是一個比較自主、也比較知足的一個人。另一方面,作為一個藝術史的現象,從當代藝術的角度來講,像這樣的藝術家,我覺得有一些,只不過是怎麼樣去面對他們,這很重要,這個是藝術史家或者批評家的問題。因為現在中國當代藝術批評也好、藝術史寫作也好,背後的方法觀念本身都還是比較單薄的,只有一種、兩種,或者說改頭換面的“政治經濟決定論”。放在一個歷史決定論背景下的藝術史寫作(包括判斷),都是這樣。所以我覺得(我沒有和他直接交流過)高名潞先生應該會比較喜歡胡老師的作品。因為高老師還是比較關注這種對於方法本身思考的藝術家的,在方法的層面上、在世界觀的層面上思考藝術家的思想的問題、方法的問題,並把它抽離出來作為藝術史寫作的一個線索,我覺得這一點高老師是令人敬佩的。而且我覺得在這個思維線索上,胡志穎老師與這個有關係。比如胡老師1989年的水墨和當時任戩的作品之間的相關性,對絕對性的思考。因為高老師“意派”有“理”,就是絕對性,我覺得胡老師的繪畫裡面是有這種東西的。我想會有越來越多的人關注這個層面的思考。這個層面上,像王廣義早期、甚至像方力鈞一些作品,也有這個層面的東西,只不過這個層面,一方面被一些批評家和藝術史家給定義清了,這些藝術家他們不再思考了,而是拿一個符號替代以前的東西。第二是被大眾媒體符號化了,甚至藝術家自己把自己符號化了,這個比較麻煩。

藝:胡老師,培根對您的影響應該是比較大,因為我看到您很多作品當中都有培根的印記。但說到培根我覺得首先要做一個鋪墊,培根粗略的來算一下至少有四個比較有影響的培根。而我覺得對你影響比較大的應該是20世紀的英國畫家弗朗西斯·培根。

胡:實際上我借鑒培根更多的是從精神層面。看上去筆觸乃至於局部的一些造型都有很重的培根痕跡,但實際上“重造培根系列”的背景、或者氛圍,和培根的相距很遠。就是說我仍然沿用了幽冥的水墨氛圍、或者說東方神秘主義的成分來籠罩在畫面。另外我的畫面容納的範圍跟培根不一樣。培根喜歡室內,這個與他從事過室內設計作為他的謀生手段是有關的。我的氛圍經常是放在一個比較寬廣、甚至於沒有邊界的廣大空間裡面。再就是我一定程度上既在畫面上消解那種物質的因素,但在局部又讓畫面有很重的油畫肌理,利用油畫可以堆厚的那樣一種方式,讓它形成既是對比、又是消解的狀況,這與過去的方法也有一定程度的聯繫。很多對立的東西一旦消解之後,就會走向虛妄。所以二者立意不同,培根的源於現實的,而我是非現實的“虛妄”。所以我懷疑可能就是這種東西使得批評家也好、包括我自己也好,很難去用語言詮釋它。你能感受到,但是很難描述,所以它非視覺藝術呈現不可。這種精神它非要通過視覺藝術來呈現,為什麼很難詮釋,因為找不到熟悉的路標來詮釋我的作品。所以很多批評家看過我的畫,可能有的覺得比較茫然,有的覺得好,但是要訴諸文字來具體描述就都碰到了一定的困難。

藝:我看到您有一組畫它的名字就叫《重造培根》,但是這個“重造”的過程可能就意味著解構、重建,在這個解構與重建的前後又是怎麼樣的兩種精神狀況呢,還是怎麼樣的兩種不同的層面呢?

鮑:你是說培根轉化成了胡老師的培根的變化是吧?說到培根,一般都認為他是存在主義畫家。他畫的身體啊、肉體啊、牛啊、扭曲的人形啊……它和存在主義的思考是有關係的,和英國抑鬱的氣質也是有關係的。當時除了培根,還有弗洛伊德的孫子盧西安·弗洛伊德,他們氣息上是比較相通的,方式不一樣,培根受畢加索影響比較大。但胡老師這邊不是這樣。他是不是一種存在主義的焦慮和痛苦呢,在畫面上不多。我覺得更多的是一種,像他說的,是一種虛無吧,是一種虛無,有時候這種虛無是一種讓人心神不定的虛無。所以胡老師喜歡用的詞叫“幽冥”。實際上這裡有一種萬劫不復的一種東西——不知道什麼東西,對未知的可怕,對未知的擔憂恐懼。這種恐懼我認為它是一種崇高體驗,是一種主體面對著遠遠超過自己的東西的時候那種不確定性、那種對自己的反省和懷疑,那麼同時又戰勝了這種反省和懷疑,就是一種崇高感。我覺得胡老師和培根不一樣,就在於胡老師屬於這種崇高的不確定性感覺,而培根裡面的那種痛苦非常具體,肉體也非常的具體。

藝:但胡老師裡面又未必是一種痛苦。

鮑:不是痛苦,胡老師裡面的不是痛苦。胡老師他是藉著培根的形象,但很多地方變了,比如說空間。培根喜歡室內空間,喜歡夾角,喜歡封閉的關係。但是胡老師也用了一些色塊,比如說突然在像天空或曠野的空間裡突然用了一個培根喜歡用的色塊,在培根那裡可能是一面牆或屏風,但在胡老師那裡就不是了,就變成一個色塊、變成一個抽象的形式,很有意思的。這種東西和無限的空間就發生了,就是剛剛胡老師說的,是悖論,張力極大。所謂的統一性、所謂的樣式風格的整體性,在這裡面是沒有的,它就是不同的東西結合在一起,所以越來越大……

藝:我覺得您的作品當中,還有一種指向未來的狀況,您覺得呢?

胡:不排除有這個可能。我覺得鮑棟去年在798藝術區看我的展覽時講的很有意思,就是“生存那種無以名狀的狀態”的一種視覺表達。很難用語言來把它明確地描述出來,所以就訴諸筆觸、顏料等這些視覺形式。但是總的來說,其實我並不是一個對現實沒有感覺或者是沒有自己的觀點,恰恰相反,我對現實有很強烈的感受,只不過我都是用文字來進行批判。甚至關於體育觀念,我對官方體育制度和體育觀念的批判,應該是很激進的,比如批判那種酷刑般的訓練方式,以及唯錦標論——以奪得金牌為自己的唯一天命……

鮑:中國體育發展模式……

胡:對,這種東西是與基本的體育倫理是背道而馳的。因為現代體育的產生主要是為了鍛煉身體,使大家的身體趨向於健康,行為趨向於文明,而且體育是人類溝通和友誼的一種方式。

鮑:人類就算是競技體育,它也是一種人道的偉大,人性的成分。但是到了中國啊、朝鮮啊,它變成了一種國家榮譽。

胡:主要是體育被政治化了就和體育相違背了……

藝:我覺得您的作品超脫了一些像您說的政治也好、社會也好,其他的一些複雜的社會因素。您有的時候只是一種精神上的指向,包括您自己一直以來的一些思考的過程。

胡:其實,說到底里面肯定都是人的問題。無論是表達我自己或者是人類的某種特有的精神狀況,對我而言的那種精神狀況的表達,都有可能是我畫面裡面潛在的東西,就是所謂大家需要挖掘的這個背後的觀念。那麼當然這麼大的一個問題,它自然就會引來對畫面的多重闡釋。因為我的作品涉及的就不是一個局部的問題、小的問題。我對那些很小的問題不是很感興趣。我對視覺的細微的東西特別敏感,平時當然對現實當中的一些細節、對一個人相貌的描述,我可以做到很細,而且這個“細”不是一種自然主義的描繪,而是帶著很重的主觀投射,其實那個人也許長的對另外一個人的視覺感受來說根本上就很普通,他無法被描述、沒什麼特點,但對我來說我就有,所以我會很敏感。但另一方面,更深層的涉及到觀念和問題的角度,我會對大的問題比較感興趣。《東方藝術》的雜誌編輯問了我一個問題就是對自己的評價,我就說“精神上的楚狂,現實中的間歇性智障者”。就是面對在現實生活當中一些很具體的問題的時候,其實我是非常的手足無措的,沒辦法應付,所以我被稱為“間歇性智障者”——就是很遲鈍、反應不靈敏,儘管在宏觀上我會有認識,但對現實一些很具體問題我就不知道怎麼處理,或者說我根本不關心怎麼處理,我就是直接去面對。像上次梅墨生接受藝術國際採訪時講的“基本上很容易走直線……”我想這些東西在更深的層次上還是會滲透在我的畫裡面。但是它不是說明式的、不是圖解我的觀念。

藝:但我覺得您前面說的可能會更加準確一些,“精神上的……什麼”?

胡:“楚狂”,楚狂是楚國的一位高士,他的智慧很高超,但是他非常的超脫。他勸孔子不要總是去勸國君改變施政綱領,那些其實是不可能實現的。他講的很對,因為孔子到處周遊列國,沒有人接受他的政治主張。楚狂就是那樣一個人,所以我稱自己為“精神上的楚狂”,有智慧,在宏觀上有認識,但是對現實的東西、太具體的東西沒有很大的興趣。其實對現實還是關注的,只是關注更大的一些問題。可能無意當中就會在畫面裡面表現出來,而不是直接圖說。如果文字闡述的話,當然我就會直接的說“終極問題”。其實,我的《文學彼岸性研究》,我懷疑可能就是中國古典文學的一個終極問題的探討,至少就我而言是這樣的。

藝:我看到您還有一組作品是叫“數學”,然後我想您對某些問題的想法上可能也是比較精確的。我就想到剛才說到的四個培根裡面有一個是文藝復興時候的自然科學和哲學家。他說數學使人精確,哲學使人深刻。我原來以為那個培根可能也對你有很大的影響。

胡:我1990年代的一些作品那些題目,實際上和畫面是沒有關係的,只不過是把題目作為一個符號,就是叫“數學”、“天文”,裡面可能根本跟這些無關,還有一些叫“原子”、“方程式”。比如“文字”,我那個題目開始不是叫“文字”,而是由十六很簡單個字組成題目的,十六個字互相之間也沒什麼關聯的。後來因為技術上的原因,這個題目很不方便,要打印或者是說給人家聽都不方便,後來我就乾脆叫“文字”,另由一組數字組成的題目,就索性叫“數學”,還有“天文”、“原子”、“方程式”等等這樣一系列作品。

藝:剛才提到這些我就想,鮑棟給您寫的文章裡面提到一個對於哲學的觀照,然後我覺得你的那些作品(包括那一組“重造培根”系列),都對文化哲學特別觀照,然後有特別多的自己的思考。

胡:這個仍然是我講的那個解釋的問題。鮑棟講的我的創作動力來源於哲學的一些比較深層的問題或者終極問題,我相信這是一種很有意思的解釋。但就我自己而言,它是不是我創作的一個起源、是不是就是跟我看哲學書、或者是思考一些哲學問題有關,其實我自己也不是特別的清楚。當然還有一些別的解釋,也是多種闡釋途徑所形成的不同理論,它們根本上來源於作品本身的不確定性和多義性。

藝:拋開了其他一些形而下的東西的自我覺醒。

胡:我想這些都可以作為探索解釋我的作品的一些途徑。但是總的來說,之所以我的畫風容易發生改變,也源於我這個人的狀態和天性,也就是我總是需要很多種不同的東西的表達,才能滿足我個人的慾望。如果只是一種單一的東西,它很難滿足我的表達慾望,所以我就會經常產生改變。如果要我重複某種東西,那當然是更加不能容忍的一件事情。但是這種畫風的改變,終歸來說深層的東西都不是歸結為一個很簡單的、或者是膚淺的層面上的。所以自己會有一些自己所偏好的藝術家,那麼原因我想與這個也是有關的。另外,對其他一些重要的藝術家的看法,其實我是不太認同一般的看法的。比如像經常所講的安迪·沃霍爾、杜尚,特別安迪·沃霍爾,認為他是一個波普藝術家的重要代表、一位泰斗。但是我覺得他背後的思考是很有深度的,和後面追隨他的人是完全不同的。首先因為他的思考很深,另外他是一個方法論上面的重要改變,所以人家可以不斷地借鑒他……

鮑:實際上波普是很有價值的,不光是安迪·沃霍爾。安迪·沃霍爾只是對大眾一面做的比較成功。所以大家感覺美女好像很笨一樣,這是偏見。但是波普早期的一些藝術家,像英國的那個漢密爾頓、美國加斯柏·瓊斯,都是非常厲害的,不是所謂的商業社會就有波普了,不是的,必須要有反思、利用和創造能力才行。但是波普在中國就搞得越搞越差,被弄成一個比較弱智的東西,變成一個標籤。

胡:安迪·沃霍爾運用毛澤東這樣一個圖像,他最早,他也是最早來中國的西方藝術家之一。到天安門照相他很有激情,憑藉他的天賦,對毛澤東像有自己特有的感受和認識。所以他與其後來許多追隨者們把毛澤東像簡單地政治化、臉譜化的單調做法是根本不同的。後者是一種追隨的行為,一種膚淺的重複或者花樣翻新。而安迪·沃霍爾並不是簡單地把毛澤東像作為一個政治符號或標籤,他的圖像是多義的——既有商業的成分又有政治的成分,既是外表的也是靈魂的,既體現了技術又隱含著方法論,既是具體的人又是綜合的人……總合起來,其意義已近乎抽象,只不過他是憑一個藝術家天賦的直覺來把握和呈現的。這是所有追隨者所無法夢想的,所以,從這個角度我覺得迪·沃霍爾其實是很深刻的。後來的人反而有點像看書,然後看到這些就照這個模子也寫一篇,這就不同了,裡面不可能包含更深的東西,不可能有太多的含量。

藝:其實還有一點,就是剛才說到了波普藝術,鮑棟在展覽前言裡面說的您對自由、還有存在的追求,還特別想問一個問題就是,您的作品當中所折射的當代的精神風貌是一種什麼樣的精神風貌?

胡:是,確實我特別喜歡一個人處於自由的這種狀態。當某種環境不可能給你這樣一種狀態的情況下,就很容易走向自我的那種精神的象牙之塔,那麼這種東西一出來,拋到現實當中,所以肯定是不容易被現實當中的人所接受的,因為我相信它走得比較遠,所以我的東西不是一種非常流行的東西,儘管很早就被介紹出來。中國的批評家也好、藝術家也好,很早大部分人都看過我的作品,有的是通過我在國內的展覽,更多的是通過我在國外的展覽。 1990年代中後期,在國外的一些藝術研究機構做我的展覽特別多,宣傳的也比較好。但是,其實真正能接受、或者把握我的作品的,還是非常的少,因為它不是一個受眾面很廣的東西。我相信未來也是這樣,就是它走向流行,跟風者也容易隔靴搔癢,都說這個藝術家怎麼怎麼樣……也是出現那樣一種情況。但真正能感受或者說感悟我的東西——我想是要欣賞我的作品的這個人,他本身的狀況要很好。

藝:鮑棟您覺得胡老師所追求的這個人類自由與存在本真跟當下的現實之間是一種什麼樣的關係呢?

鮑:實際上我在前言裡面有一句話的意思,就是說不要思考這些當下。為什麼說是接近存在本真呢?沒有說多大,以期接近……就是無限的接近存在本真的過程中的這個狀態,存在本真它本身是不可達到的,甚至可以說它是一個幻念。但是如果沒有這種追求那也不行,它就是這樣一種關係。所以,如果說非要說對當下,跟當下沒關係,這才有意思。甚至胡老師的東西也不要看成是一個有當下的針對性。它是非常自主的、自足的,這種自足我們可以說是一個“世界三”的自足,就是一個另一個世界——符號的世界、文化的世界、思想的世界的一種關係。如何看到這種東西,放到他的這種上下文來看,更有意思。比如說,他的東西跟中國現實沒關係,反而跟培根關係更大。看他1990年代的作品和中國現實沒關係,好像裡面有很多的西方現代藝術或者說近現代藝術大師的圖像,還有宋畫、還有漆藝(漆藝高峰的時候是楚和漢),與現實沒什麼關係。倒是胡老師最早期作品有一些帶有傷痕成分,還有當時社會建設、改革開放那種現實,特別是我提到了那張《萬世之業》,他就轉換成了超現實主義的那種風格,有一點象徵主義的傾向,所以說,胡老師反而不是不關注現實。但問題是:我們中國當代藝術這個圈子裡面,“關注現實”成了政治正確的一個標準。好像我們不能歧視黑人,大家都知道,哪怕你是對某一個黑人(具體這一個黑人,而不是對黑人整體)有看法,好像也不能說,這其實是一種“假性正確”。就是說,感覺不關懷社會好像就是不對的,我覺得這個實際上首先沒有對錯。還有一個問題,有時候過分講關懷社會的人反而是假的。我覺得反而像這樣的分化的情形,倒是比較好,就是我作為一個藝術家,我就是藝術,我肯定要在這“世界三”——在這個藝術的文化思想世界裡邊工作。但作為一個人,要去適應社會——責任也好,行動也好,輿論也好。我強調的是這點,為什麼給胡老師在這邊做這個展覽呢,我想呈現出這種價值,不是過分地把藝術和社會捆綁在一起。中國當代藝術30年存在的問題就是這個問題,過分的把藝術和社會捆綁在一起導致的這個問題,後來不是社會帶著藝術走嗎?而不是反過來。

藝:是不是可以這樣說,就是藝術本體的發展未必與社會有關。

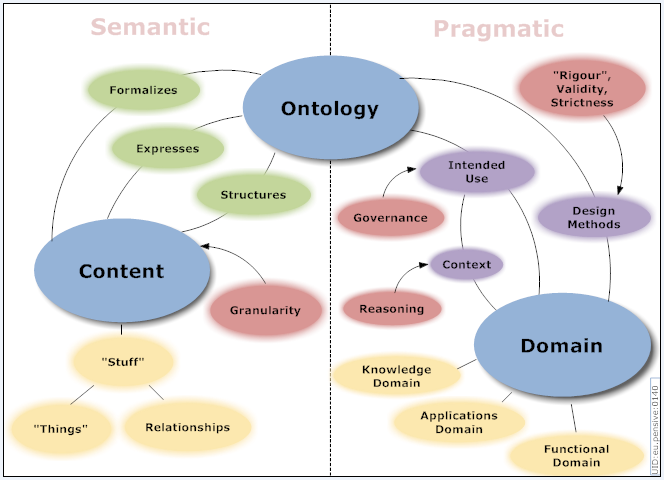

鮑:從大部分情況來講,比如沒有工業革命沒有印象派啊,沒有塞尚,也沒有畢加索,這個可以這麼說。但是我們要看到創造不是好像歷史車輪滾到哪裡,那裡創造就有了,這個是人的作用。為什麼畢加索反而從非洲木雕中看到了新東西,為什麼梵高從日本浮世繪中看到了新東西?我們現在來看,他們不是反而是沒落的嗎?所以我們文化進步論是有問題的——這種文化達爾文的進步論是有問題的。說到“本體”這個詞很容易讓人產生“本體就是形式”,就是玩一個花招。其實不是這樣的,本體本身就是“On”,就是存在,本體論就是“Ontology”。這個東西就是“在”, “在”你才能討論它。實際上我們說過一句話:“我們不要討論藝術”。實際上“藝術”這個詞就意味著我們在討論一個東西,這個東西是什麼呢?可能不清楚,但是它“在”,它是一種“在”。所以“本體”是沒辦法逃避的,不管你是是否談它。(圖10)

圖10 “本體論”示意模型

圖10 “本體論”示意模型

藝:剛才鮑棟說得特別對,因為現在三十年來中國藝術發展都讓人覺得藝術好像就應該跟現實……

鮑:因為“著名的藝術家”都是這樣的……(哈哈哈……眾人笑)

藝:然後看到胡志穎老師的作品,反而是覺得他為什麼這樣……

鮑:實際上像唯美主義,他們也提出來一個形式問題。但是,像吳冠中等一些全球化影響很大的一些老畫家,他們的一些東西總是流於甜美、流於一種裝飾性的形式,裝飾性變成一些技巧,變成一些末流的形式。大量觀眾確實是審美的能力還不夠,他知道形式是美,但是能力不夠,稍微給他復雜一點,需要更高的能力、心性去體會的東西,他就覺得好像就看不懂,就反感。或者你給他一個大頭,告訴他我們的生活就這樣,他也許會喜歡。其實,是喜歡簡單的東西,喜歡那種“輕鬆”。大家都在找“方便法”,一看就懂。從藝術史來看,大師們提供的不是“方便法”的,他們反而讓你費力才能進去的,進去之後發現那裡面很寬闊。當然,當代這種傳媒的社會,這種網絡惡炒的社會,什麼都能炒得起來,與那種大師們的氣息確實有點格格不入。所以,到底能怎麼樣,總體上還是比較悲觀,但是正因為悲觀才要堅持。

圖11 尼采《悲劇的誕生》1872年德文版第一版

胡:悲觀。對,其實這就是一個很重要的命題,所以,尼采《悲劇的誕生》那本書會影響那麼大。(圖11)尼采在書中強調要重新推崇古希臘時代的藝術精神,提出了酒神精神和日神精神,以挽救現代的理性至上造成的頹廢。剛剛講的我覺得藝術如果變成社會學或者社會問題的一個派生物的時候,其實它是很糟糕的。這種藝術的品格就會比較低下。所以像尼采或者是其他的一些哲人為什麼認為詩歌、藝術是人類精神的一個極致的表現,所指的絕對不是說由社會問題所派生出來的這樣一種藝術品,指的是更加的抽象、探索人的很深的精神領域的一種表達方式——詩歌和藝術。我覺得只有到這樣它才有意義。那麼問題就在這個地方。當你探索的東西特別高的時候,高層次的時候,就會很容易進入精神的象牙之塔,這種悲觀情緒自然而然就會產生。當然所謂“悲觀”,也有不同人的理解,比如,有人為一輛汽車或者一棟房子燒掉了有悲觀情緒,甚至就是滅頂之災,那是一種生活層面上的悲劇。我理解的悲觀是就更加宏大的方面而言的,人類只有在激昂的悲觀中才能實現自我拯救。

鮑:悲觀是一種哲學姿態。

藝:其實我看您畫面當中那種超現實的格局,我覺得也是一種對未來精神上的悲觀。

胡:比如,我從北島的語言形式上比較喜歡他的詩,但是他裡面包含的宿命思想其實我在一段時間是不喜歡的。我喜歡一種比較昂揚的悲觀,就像貝多芬的音樂裡面所體現的出來的那種悲觀。

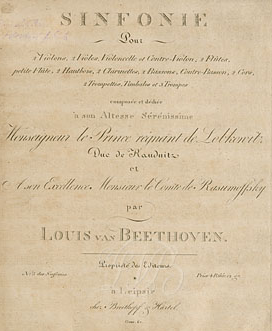

圖12 貝多芬1808年《第五號交響曲》(《命運交響曲》)的封面

鮑:那是一種悲劇中的崇高。

胡:對,而且它有一種抽象的力量。為什麼貝多芬的音樂能夠穿越時空,別的什麼斯特勞斯那些音樂很容易成為過時的東西,這個所謂過時就是因為它太具體。而貝多芬的很多音樂就有那種抽象能力跨越時空,但同時他的那種體量和他的那種情緒其實都非常的激昂。他這種情緒也不是那種很具體的,為什麼他的音樂價值那麼高,我覺得原因就在這裡。(圖12)

藝:我覺得您對自己的那句評價特別地準確,就是“精神上的楚狂”,它是一種壯烈的悲情。謝謝各位網友。(題圖)